【案例引入】 深夜11点,张女士收到住校儿子的短信:"妈妈,我真的受不了了,我想转学。"这条信息让从事金融工作的她彻夜难眠,类似场景正在无数家庭上演:某重点高中调查显示,每届学生中有12%曾产生转学念头,其中3%最终完成转学手续,面对这个可能影响孩子成长轨迹的重大决定,家长需要建立科学的决策框架。

解构转学诉求背后的真实动因 (1)学业压力型:某重点高中实验班学生小杰,连续三次数学考试低于班级平均分,产生强烈自我否定,这类学生往往存在"成绩-自尊"的单一价值认知,需警惕压力源是否真正来自学习本身。 (2)人际困扰型:高二女生小雨因体型偏胖长期遭受隐性排挤,其日记本里写满"教室像冰窖"的孤独感,此类情况需区分普通摩擦与实质性校园冷暴力。 (3)教学适配型:艺术特长生小林在原校每天只能完成基础文化课,专业训练需额外支付高额校外培训费,此类诉求涉及教育资源的匹配度问题。 (4)家庭变动型:父母工作调动导致的异地转学需求,此类情况需重点评估转学时机对升学连贯性的影响。 (5)发展转型型:国际部学生突然决定转向普通高考赛道,或普高生计划转读艺术院校附中,这类转折往往伴随重大人生规划调整。

多维评估转学决策的关键参数

-

显性成本测算 • 时间损耗:转学适应期通常需要3-6个月,重点高中学生可能损失约15%的有效学习时间 • 经济成本:跨区转学可能产生租房、交通等额外支出,国际学校转普通高中需考虑学费差额 • 制度成本:不同学校学分认定差异可达30%,某案例显示转学生因此多修4个学分

-

隐性风险预判 • 社交重建困境:青少年在新环境中建立深度人际关系平均需要8.2个月 • 教学断层风险:某省会城市五所重点高中教材进度差异最大达2.5个教学章节 • 心理适应挑战:转学生出现轻度焦虑症状的概率是普通学生的2.3倍

-

发展机遇分析 • 特殊教育资源:某舞蹈附中文化课本科率达78%,远高于普通艺术生的41% • 个性化培养方案:部分创新学校提供AP课程与科研项目双轨制培养 • 环境重塑价值:对遭受校园欺凌的学生,新环境治愈效果显著

科学决策的五大实施步骤

-

深度沟通技术 采用"3W倾听法":When(何时产生念头)、Where(具体哪些场景触发)、What(期待改变什么),避免使用"你是不是太脆弱"等否定式回应,代之以"能具体说说食堂事件吗"的细节追问。

-

信息矩阵构建 制作对比评估表,涵盖:近三年高考重点率、特色课程设置、作息时间匹配度、家校距离等12项指标,实地考察时应关注课间操状态、教室板报内容等真实生态。

-

缓冲方案设计 • 试行方案:办理1个月走读适应期 • 过渡方案:申请调整到平行班级 • 应急方案:联系心理咨询师介入

-

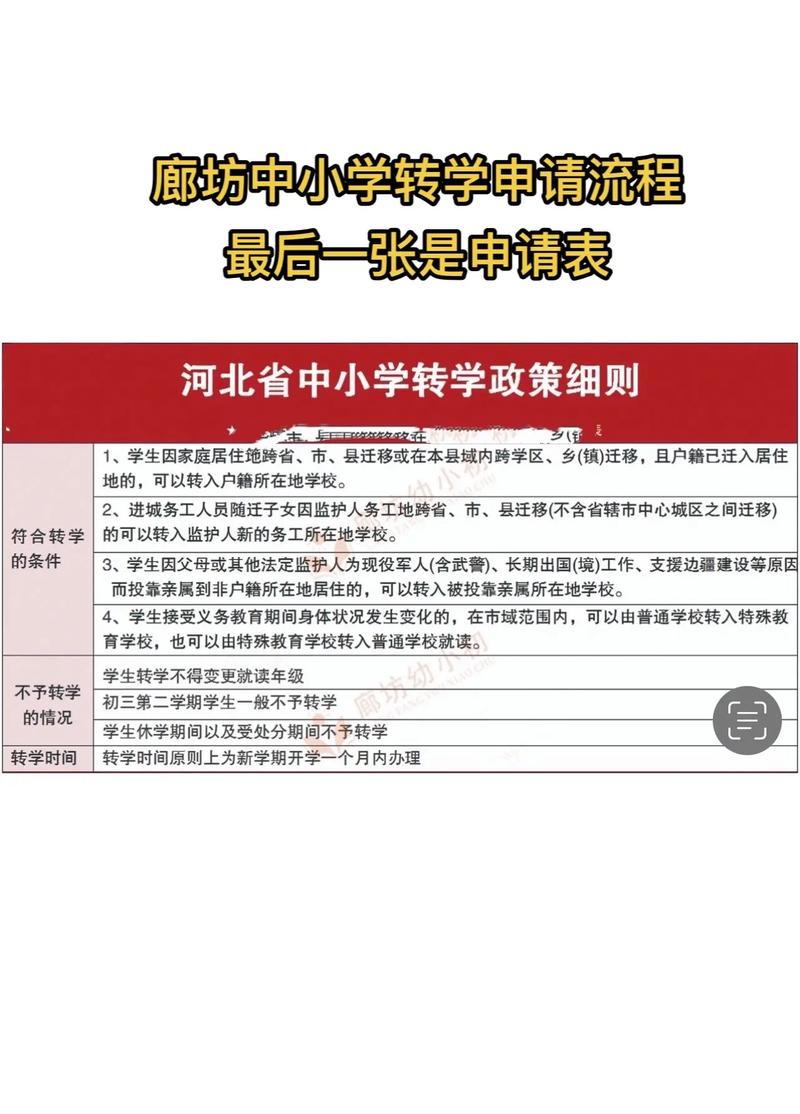

专业资源调用 • 教育测量:通过Holland职业兴趣测试评估发展方向 • 学法诊断:邀请学科教师进行知识断层分析 • 政策咨询:向教育局了解学籍管理细则

-

决策执行保障 制定3个月观察期,每周召开家庭会议评估适应情况,某案例显示,设置明确评估节点可使转学成功率提升40%。

转学过渡期的护航策略

-

学业衔接方案 • 知识补缺:针对教材差异制定补学计划 • 学法转型:适应新校的预习、作业模式 • 资源对接:获取优质教辅资料与学习小组支持

-

心理适应支持 • 情绪日记:建议记录每天三个积极体验 • 过渡仪式:举办班级欢迎会建立归属感 • 导师制度:指定学科教师担任成长顾问

-

社交建设指南 • 兴趣破冰:鼓励参加社团打破人际坚冰 • 适度曝光:在班会等场合展示特长 • 双向融入:组织老同学新朋友交流活动

【特别提醒】 警惕三种常见误区: 1)将转学等同于失败的教育选择 2)忽视转学后的持续性支持 3)用成人社交逻辑评判青少年人际关系

【 教育本质是帮助个体找到适合的生长环境,某跟踪研究显示,科学转学的学生中有67%在三年后展现出更好的发展态势,当孩子发出转学信号时,这既是挑战,更是优化教育路径的契机,家长需要超越简单的"支持"或"反对",构建包含专业评估、情感支持、资源整合的系统解决方案,让每个教育选择都成为孩子成长路上的赋能站而非转折点。