(作者:王立明,国家教育发展研究中心特约研究员)

在基础教育阶段,"转学"始终是牵动万千家庭的教育议题,根据教育部最新统计数据显示,全国初中阶段年转学率维持在3.2%-4.8%区间,这意味着每100名初中生中就有3-5人经历过中途转学,这个看似简单的学籍变动背后,实则牵涉到教育政策、儿童发展规律、家庭决策等多重复杂因素,本文将从政策解读、实务操作到教育心理学层面,为家长提供系统性的决策参考框架。

政策解构:转学的法定权利与程序规范

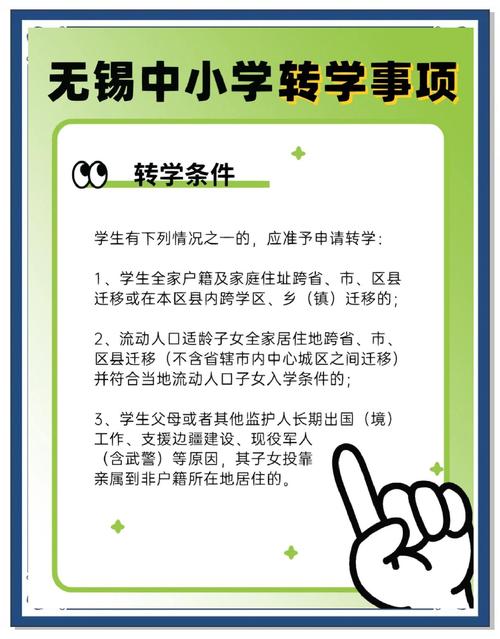

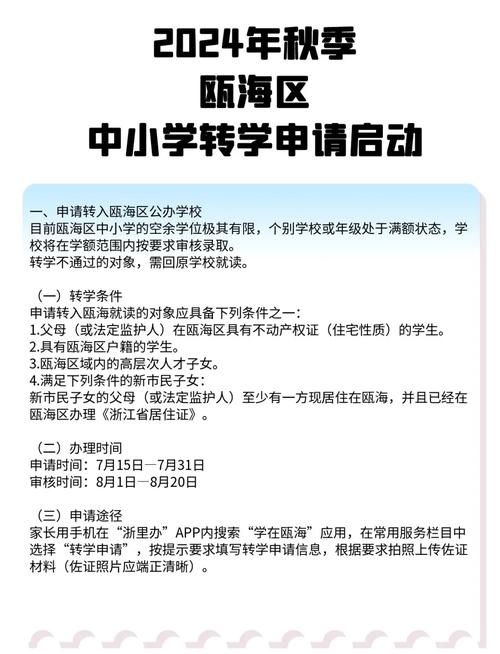

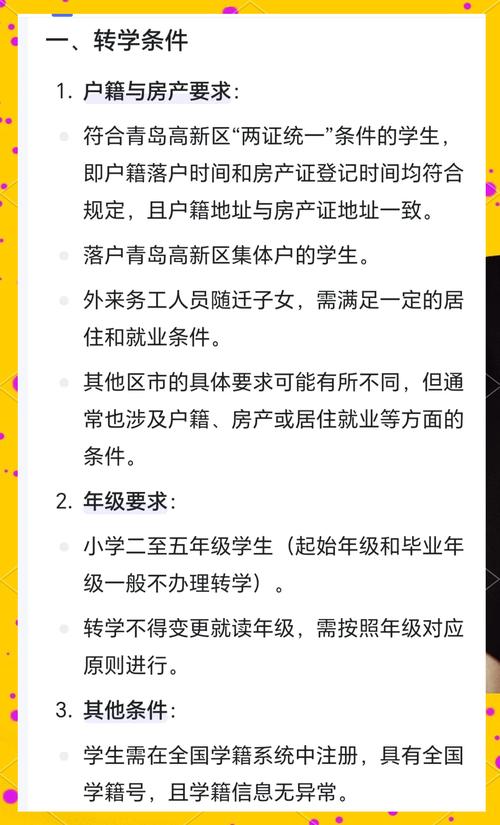

《中华人民共和国义务教育法》第十二条明确规定:"适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学",但同时也赋予特殊情况下转学的法律保障,各地教育行政部门根据"以县为主"的管理原则,制定了差异化的实施细则,以北京市为例,2023年新修订的《义务教育阶段学生学籍管理办法》将转学申请期限明确划分为秋季学期12月1日-1月15日,春季学期6月1日-7月15日两个窗口期。

跨省转学需要特别注意学籍对接问题,全国中小学生学籍信息管理系统已实现省级互联,但课程体系差异可能带来衔接障碍,如江苏、浙江等课改实验区采用的综合实践课程,与部分省份传统分科教学存在明显差异,建议家长提前向转入校获取课程对照表,做好过渡准备。

决策评估:转学的必要性判断矩阵

教育决策应当建立在科学评估基础上,建议家长从以下维度建立评估模型:

- 核心动因分析:区分被动转学(家庭搬迁、特殊照顾需求)与主动转学(教育质量诉求、校园适应问题)

- 学业连续性评估:对比原校与目标校的教学进度、考评方式差异

- 社交重建成本:青春期同伴关系的断裂与重构风险

- 家庭支持系统:父母能否提供稳定的情感支持与学业辅导

- 教育投资回报:转学带来的显性成本(交通、学区房等)与隐性成本(适应期学业波动)

某省会城市教育研究院的跟踪调查显示,因"名校情结"转学的学生中,42%在转入后第一学期出现成绩下滑,17%产生轻度焦虑症状,这提示家长需要理性看待学校的"光环效应"。

操作实务:转学流程的标准化与特殊情形处理

标准转学流程包括五个关键步骤:

- 接收学校开具《转学联系函》

- 原学校出具《学生学籍基本信息表》并盖章

- 双方学校主管教育局审批

- 学籍系统电子档案调转

- 纸质档案移交(需密封加盖骑缝章)

特殊情形处理要点:

- 民办转公办:需提前6个月向教育部门申请学位统筹

- 国际课程转国内体系:需完成课程学分认证

- 特殊教育需求:持有专业机构评估报告可申请资源教室支持

- 学籍冻结状态:受处分期间不得办理转学

值得关注的是,部分城市试点"转学预适应"机制,如深圳市在2022年推出"双学籍过渡期"政策,允许转学生在三个月内保留原校学籍,降低决策风险。

适应策略:青少年转学的心理建设路径

青春期特有的心理发展特征使初中生成为转学敏感群体,埃里克森人格发展理论指出,12-18岁是个体建立自我同一性的关键期,环境剧变可能导致角色混乱,建议采取阶段性干预:

转学前准备期(1-2个月)

- 组织目标校探访日

- 开展"校园地图绘制"心理游戏

- 建立新旧学校联系人制度

转学后关键期(第1个月)

- 设置"成长观察日志"记录每日情绪波动

- 安排固定亲子沟通时段(建议每日20-30分钟)

- 构建新社交"锚点"(如社团活动、学习小组)

长期适应阶段(3-6个月)

- 定期进行学业诊断评估

- 建立积极归因模式训练

- 发展跨校际支持网络

上海市青少年心理健康中心的干预案例显示,系统化心理支持可使转学适应期缩短40%,学业恢复速度提升35%。

教育生态:转学决策中的多方协同机制

明智的转学决策需要构建家校社协同网络,建议家长建立以下沟通渠道:

- 教育行政部门咨询:了解最新政策动态

- 专业机构评估:进行学习风格诊断(如VAK模型测试)

- 家校联席会议:制定个性化过渡方案

- 社区支持网络:链接同龄群体资源

- 第三方调解平台:处理特殊纠纷

值得借鉴的是杭州市推行的"转学服务包",整合政策解读、心理辅导、课业衔接等12项服务,通过"浙里办"平台实现一站式办理。

转学决策犹如精密的教育天平,需要平衡政策合规性、教育适宜性和儿童发展性,家长既要避免"转学万能论"的认知偏差,也要破除"将就现状"的思维定式,在人口流动加剧、教育选择多元化的新时代,建立基于实证的决策模型,构建多方协同的支持网络,方能真正实现"转学"这一教育手段的育人价值,建议家长在决策过程中始终保持三个追问:转学是否不可替代?是否时机恰当?是否准备充分?唯有经得起理性审视的转学决策,才能成为孩子成长道路上的正向助力。

(本文数据来源:教育部基础教育司、中国教育科学研究院、北京师范大学教育学部青少年发展研究中心)