新生入学焦虑的"蝴蝶效应"

"妈妈,我肚子疼!"开学第三天的清晨,朵朵抱着书包缩在玄关,眼泪在眼眶里打转,这个在幼儿园时期活泼开朗的小姑娘,此刻却像被施了定身咒般不愿踏出家门,这样的场景正在全国数百万个家庭重复上演——据2023年中国基础教育研究院调查显示,约38%的小学新生在入学前三个月会出现不同程度的适应障碍。

这种看似普通的"不想上学"现象,实际上是一系列复杂因素共同作用的结果,从发展心理学角度看,6-7岁儿童正处于埃里克森人格发展理论中的"勤奋对自卑"关键期,突然改变的生活节奏、全新的社交环境、严格的课堂纪律要求,就像三座大山压在稚嫩的肩膀上,上海某重点小学的跟踪研究发现,适应期超过两个月的学生,其三年级时的学业表现比及时适应的学生平均低13.6个百分点。

解码"不想上学"的八种可能

-

环境突变型焦虑:从幼儿园的彩色桌椅到整齐划一的课桌排列,从随时可以活动的自由到每节课40分钟的端坐,这种物理环境与规则制度的双重转变,如同把热带鱼突然放进淡水缸。

-

社交恐惧型退缩:某双语学校班主任记录到,新生开学首周平均每人要记住28个新名字,这对短期记忆尚在发育的孩子而言,堪比成年人同时处理5个陌生项目。

-

学习压力型逃避:当发现自己的握笔姿势总被纠正,数学题比学前班难了三级,部分敏感的孩子会产生"我什么都做不好"的自我否定。

-

分离焦虑型依赖:那个在幼儿园能独立吃饭睡觉的"小大人",可能因为小学更大的校园、更陌生的环境而退行到需要妈妈衣角的安抚。

-

生理节律型不适: 对比幼儿园的弹性作息,小学严格的到校时间让"夜猫子"型孩子每天缺觉1.5小时,相当于成人连续熬夜工作。

-

教师权威型压力:面对同时管理45个学生的老师,有些孩子会因害怕说错话而选择沉默。

-

校园生活型困扰:不会系鞋带、打不开饭盒、找不到卫生间,这些生活小事都可能成为压垮骆驼的稻草。

-

特殊事件型诱因:一次课堂尿裤子、被同学取外号等突发事件,可能引发持续性抵触情绪。

家庭支持系统的构建策略

渐进式环境适应法 开学前两周开始实施"上学模拟游戏":用乐高搭建微型校园,玩"老师同学"角色扮演,北京海淀区某家长分享的成功案例显示,每天20分钟的沉浸式游戏,能使孩子对学校的具象化认知提升40%。

具象化时间管理术 将抽象的时间概念转化为具象的沙漏:准备3个不同颜色的10分钟沙漏,分别对应早餐、穿衣、整理书包的时间段,深圳某重点小学的实践表明,这种方法能使早晨准备效率提升65%。

社交能力培养三步走

- 眼神接触训练:通过"眨眼传情"游戏培养对视勇气

- 破冰话术储备:"你的书包好酷!""这道题我也不太会"

- 矛盾处理指南:制作"校园冲突解决选择轮盘"

学习自信重建计划 建立"成长银行"制度:把作业本上的每个√转化为虚拟金币,攒够10枚可兑换15分钟亲子游戏时间,南京师范大学跟踪研究显示,这种正向激励能使学习积极性提升53%。

分离焦虑缓解方案 制作"魔法联结物":在孩子的文具盒里放上有妈妈唇印的便签,或是爸爸签名的橡皮,广州某心理咨询机构案例显示,这种具象化的情感联结物能降低分离焦虑强度78%。

学校适应期的协同机制

梯度课程设计 上海某实验小学的"软着陆"课表值得借鉴:开学首周每天增加10分钟在校时间,课程间隔插入手指操、童谣对唱等调节活动。

同伴支持系统 实施"学长导师制",让三年级学生担任"校园小导游",经验表明这能使新生方向感混乱减少82%。

教师观察清单 设计包含12项微表情的《新生适应评估表》,包括课间是否主动喝水、如厕后能否整理衣物等细节,实现精准帮扶。

弹性管理机制 设置"情绪安全岛":在教室角落布置帐篷形状的静心角,配备减压玩具和绘本,供需要冷静的学生使用。

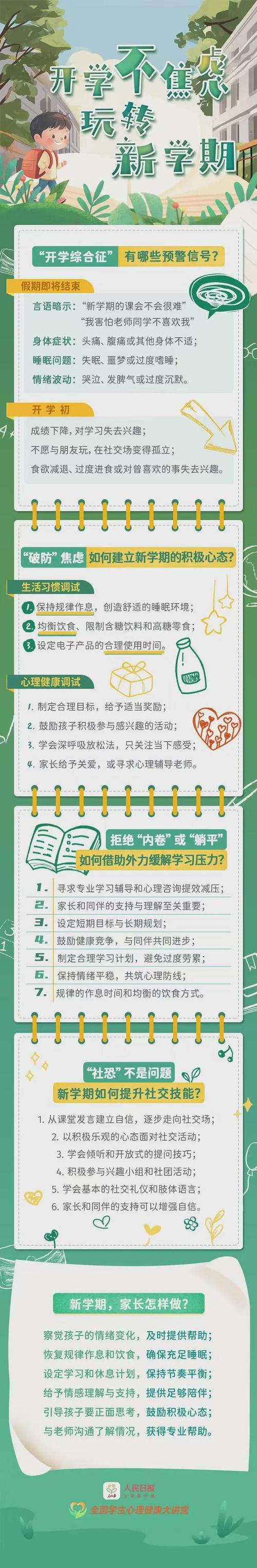

专业干预的预警信号

当出现以下情况时,建议寻求专业帮助:

- 持续一个月以上的躯体化症状(呕吐、头痛)

- 睡眠障碍超过两周

- 出现自伤倾向或攻击性行为

- 完全拒绝与同龄人交流

- 学业表现断崖式下跌

华东师范大学儿童发展研究中心建议采用"三维评估法":生理指标监测+绘画投射测试+沙盘游戏分析,全面诊断焦虑源。

教育是一场静待花开的修行

在深圳某小学的"时光胶囊"活动中,孩子们写给三个月后的自己的信里,出现频率最高的句子是"我现在不怕举手发言了",这提醒我们,每个抗拒上学的小身影背后,都藏着一个正在努力成长的小战士。

家长要做的是脚手架式的支持者:在孩子够不到时提供支撑,在站稳时适时撤除,教师应是敏锐的观察者,在集体教学中看见个体的微表情,而社会需要成为包容的容器,允许每个孩子按照自己的节奏完成这场人生首次社会化旅程。

当清晨的校门口再次响起此起彼伏的"妈妈再见",我们要相信,那些曾经紧抓衣角的小手,终将在校园的阳光下学会自由挥舞,因为教育的真谛,不在于立即消除所有不适,而在于培养面对不适的勇气——这或许才是送给孩子最好的开学礼物。