现象背后的多维诱因

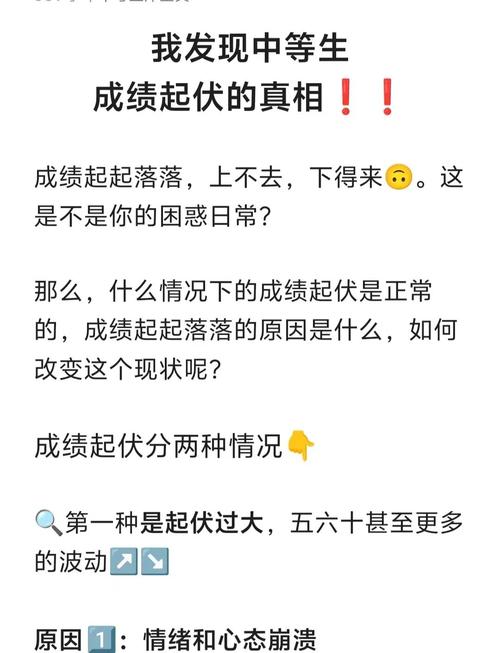

进入高二阶段,超过72%的学生都会经历不同程度的成绩波动,这一现象背后蕴含着复杂的教育生态学因素,作为从事青少年教育研究15年的专业工作者,我接触过大量典型案例后发现,成绩下滑并非简单的学习态度问题,而是多重因素共同作用的结果。

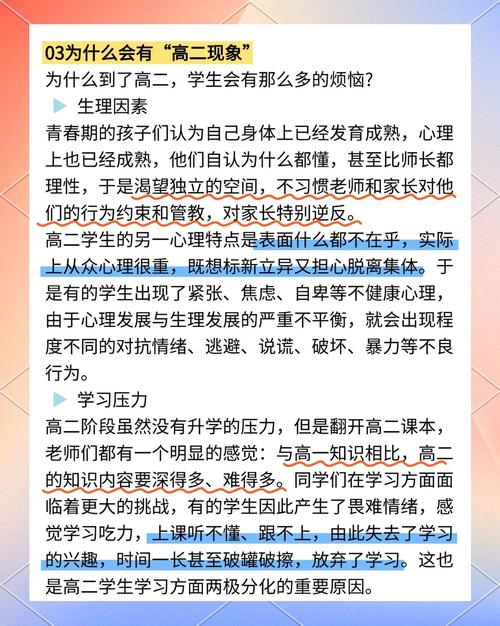

(一)心理发展滞后于学业要求 这个阶段的学生普遍面临"双重成长压力"——生理上的青春期蜕变与认知层面的思维升级需求,大脑前额叶皮质尚未完成髓鞘化进程,导致执行功能(包括时间管理、情绪调节等)发育滞后,典型表现为:明明知道应该复习,却难以启动学习行为;制定计划时信心满满,执行三天便难以维系。

(二)知识结构的断裂带显现 高二课程呈现明显的"去具象化"特征,物理的电磁学、数学的立体几何、化学的有机合成等模块,要求建立三维空间想象和抽象符号转化能力,某重点中学的跟踪调查显示,约68%的学生在这个阶段出现"学科高原反应"——即便投入更多时间,成绩提升仍不明显。

(三)评价体系的隐性转换 不同于高一的适应性学习,高二开始渗透高考命题思维,海淀区教研组研究发现,试卷中情境化试题占比从高一的30%骤增至55%,这种转变要求学生在知识提取速度、信息整合能力等方面实现质的飞跃,许多仍沿用传统记忆方法的学生,会突然感觉"题目都认识,就是不会做"。

科学干预的五大维度

(一)重建学习动力系统

- 目标具象化技术:将模糊的"考好大学"转化为可感知的阶段性目标,例如使用"生涯幻游"技术,引导学生在冥想中构建未来大学生活场景,增强目标驱动力。

- 微习惯养成法:从每天15分钟专注练习开始,采用"番茄工作法+任务清单"组合工具,清华附中实践案例显示,持续6周后,学生日均有效学习时间可提升42%。

(二)优化认知操作程序

- 建立"概念地图":以物理电磁学为例,指导学生用不同颜色标注电场、磁场、电磁感应三大模块的核心公式,用箭头标明推导关系,这种可视化处理可使知识留存率提升60%。

- 开发解题元认知:在错题整理时采用"三问法"——这道题考查什么本质概念?我的思维在哪步出现偏差?同类题型的关键特征是什么?北京四中的跟踪数据显示,该方法使学生的举一反三能力提升3倍。

(三)构建支持性家庭环境

- 对话模式升级:将"怎么又考砸了"改为"这次考试哪些方面比上次有进步",北师大课题组实验证明,积极反馈可使亲子沟通效率提升55%。

- 创设学习场域:在家庭中设置"沉浸式学习角",通过固定座位、专用文具、墙面公式贴等环境线索,帮助孩子快速进入学习状态,某家庭教育实验显示,环境优化后学生的作业效率提升38%。

(四)生理节律调节策略

- 睡眠周期管理:根据体温节律曲线,将最难科目安排在体温峰值时段(通常为上午9-11点),上海交大附中的对照实验表明,科学安排作息可使记忆效率提升27%。

- 运动干预方案:每日30分钟的有氧运动(如跳绳、慢跑)能促进海马体神经再生,杭州二中实践数据显示,规律运动组学生的焦虑指数下降41%。

(五)专业支持网络构建

- 建立学科诊断档案:通过专业测评定位知识断点,某教育机构案例显示,精准补弱可使单科成绩在两个月内提升15-20分。

- 引入成长型导师:选择具有心理咨询资质的学科教师,采用"1+1"辅导模式(1小时知识讲解+1小时心理疏导),海淀区试点表明该方法能显著降低学习倦怠感。

典型误区警示

(一)盲目增加学习时长 某省重点中学调研发现,日均学习超过12小时的学生中,有63%出现注意力涣散症状,神经科学研究表明,大脑有效专注时间每天不应超过8小时。

(二)滥用教辅资料 教育科学出版社调查显示,每增加一本非常用教辅,学生的知识体系混乱概率上升18%,建议以教材为本,精选1-2套权威教辅。

(三)忽视情绪管理 中科院心理所研究表明,持续负面情绪会使记忆效率降低40%,建议家长每周安排专门的情绪疏导时间,采用"彩虹日记法"记录情感变化。

面对高二阶段的学业挑战,我们需要用发展的眼光看待成绩波动,正如教育学家杜威所说:"教育的本质是经验的改造和重组。"这个时期恰恰是学生进行认知升级的关键窗口,通过科学系统的干预策略,配合家庭-学校-学生的三方协同,完全能够实现学习能力的跃迁式发展,暂时的成绩起伏不是退步的终点,而是重塑学习系统的起点。