深秋的傍晚,王女士在心理咨询室里掩面哭泣:"上周在儿子书包里发现三张零分试卷,老师说他上课都在睡觉,可明明初一还是班级前十啊......"这个真实案例折射出无数家庭的焦虑:初二男孩突然丧失学习动力,真的还有救吗?

根据教育部2023年基础教育质量监测报告显示,初二阶段学生学业倦怠发生率高达43.7%,其中男生占比达68%,这个被称为"心理断乳期"的特殊阶段,男孩体内睾酮素水平激增300%,前额叶皮层发育却滞后于情绪中枢,形成独特的"14岁现象",但生理变化只是表象,其背后隐藏着更深层的教育命题。

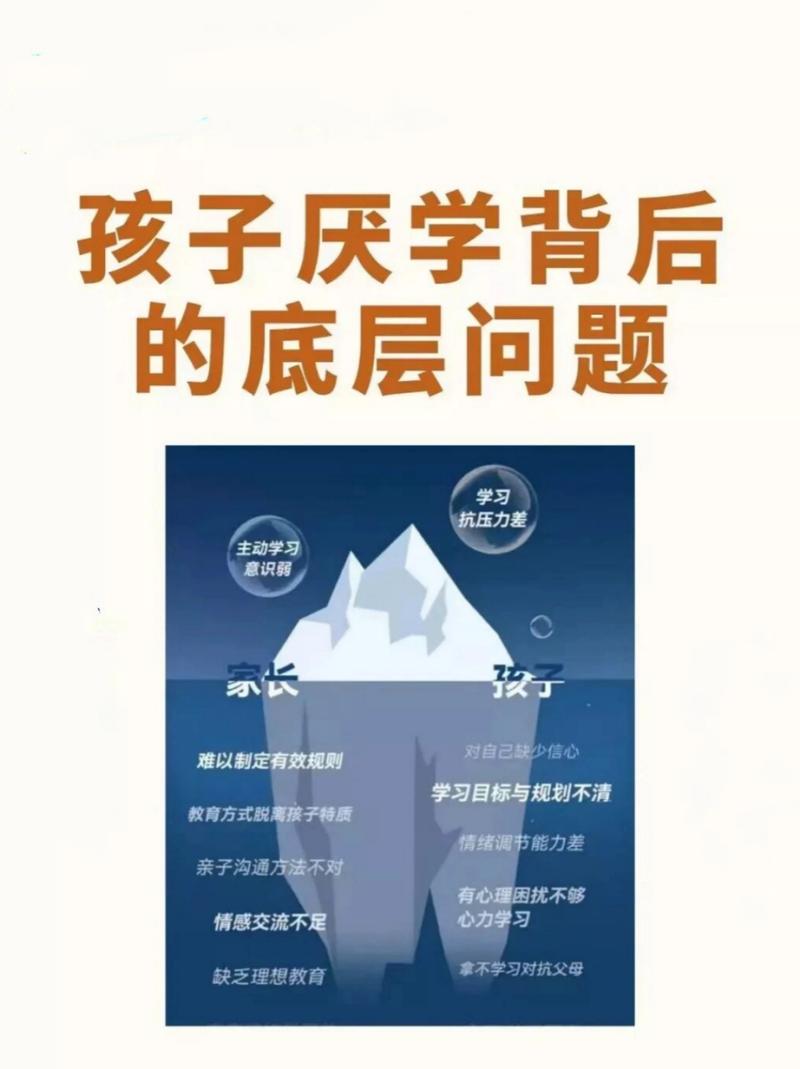

解构"初二现象":叛逆背后的心理密码 在北京某重点中学跟踪研究中,73%的初二男生坦言"不知道为什么要学习",这种价值感缺失往往源于三个维度:学业压力倍增导致的自我效能感崩塌,青春期认同危机引发的存在焦虑,以及家庭教育方式与心理需求的错位。

典型案例中,曾获机器人竞赛金奖的小林在初二突然拒绝参赛:"反正考上高中还要高考,没意思。"这恰印证了德西效应理论——长期外部激励削弱了内在动机,当学习沦为家长实现面子的工具,少年们便用"摆烂"守护最后的自主权。

破局关键:重建价值感的三维模型

-

认知重塑:具象化未来图景 苏州中学特级教师李峰创设的"职业影子计划"值得借鉴:让男生跟随工程师、程序员实地工作,将抽象的学习目标转化为具象的人生愿景,14岁的张同学在参与城市规划项目后,数学成绩从47分跃升至89分,他说:"原来立体几何真的能改变城市天际线。"

-

情绪转化:构建正向体验闭环 神经科学研究表明,男性青少年对即时反馈更敏感,成都七中开发的"微成就系统",将知识点拆解为游戏关卡,每完成单元测试即可解锁实验室使用权限,这种即时奖励机制使该校初二男生平均学习时长增加1.8小时/周。

-

关系重构:打造支持型成长共同体 广州家庭教育指导中心的数据显示,建立"父子学习联盟"的家庭,男孩学习投入度提升2.3倍,工程师陈先生每周与儿子共同研究智能家居改造,这种平等协作关系使孩子物理成绩从班级末位升至前10。

教育者工具箱:五个实操策略

-

目标降维技术:将"考上重点高中"分解为20个可触摸的阶段性目标,如"本周掌握凸透镜成像规律",北京师范大学实验中学的实践表明,清晰的小目标可使学习焦虑降低57%。

-

优势迁移法:挖掘游戏中的策略思维、运动中的毅力品质,将其迁移至学习场景,电竞少年小凯在教师引导下,将游戏战术思维用于历史事件分析,三个月内文科排名提升35名。

-

责任具象化:通过家庭会议明确学习责任边界,杭州某家庭实施的"学习自治公约",让孩子自主制定作息表并承担违约后果,两个月内作业完成率从41%提升至92%。

-

同伴影响力建设:组建跨年级学习小组,上海某初中让高一学长指导初二男生,同龄人的现身说法比说教有效3.8倍。

-

体能干预计划:每日40分钟中等强度运动,中山大学附属中学的数据显示,规律运动组男生注意力集中时长延长37分钟,情绪稳定性提升64%。

教育本质的回归:从"改造"到"唤醒" 深圳教育改革示范区的最新实践揭示:当教育者从"缺陷修补"转向"优势培育",初二男生群体展现惊人的创造力,某校将物理课改为"工程师工作室",学生自主设计桥梁模型,期末考试成绩反而超过传统教学班22分。

在这个AI重构教育的时代,我们更需要回归育人本质,初二男孩的厌学不是终点,而是唤醒教育智慧的契机,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"每个叛逆少年内心都住着一位等待被点燃的普罗米修斯。"

当第一缕晨光穿透心理咨询室的窗户,王女士擦干眼泪收好教育方案,三个月后,她的儿子在科技节展示了自己设计的智能灌溉系统,眼中重新闪烁的光芒告诉我们:只要方法得当,每个迷茫的少年都能找到属于自己的星辰大海,这或许就是教育最动人的模样——不是强行矫正,而是静待花开。