当补课遭遇青春期

在北京市某重点中学的心理咨询室里,14岁的初二学生小林双手抱胸,用沉默对抗着父母的焦虑,他的书包里装着三张课外辅导班的缴费单,却连续三周逃课躲在社区图书馆,这个场景正在全国各地的家庭中不断重演——教育部基础教育司2023年数据显示,全国初中生课外补习参与率同比下降18%,但随之而来的亲子冲突案例却激增37%。

这种矛盾现象折射出当代教育转型期的深层阵痛,随着"双减"政策的深化推进,传统补课模式正面临前所未有的挑战,家长的教育焦虑与学生的自主意识在青春期这个特殊阶段激烈碰撞,形成了独具时代特征的教育困境。

抵触根源的三维透视

-

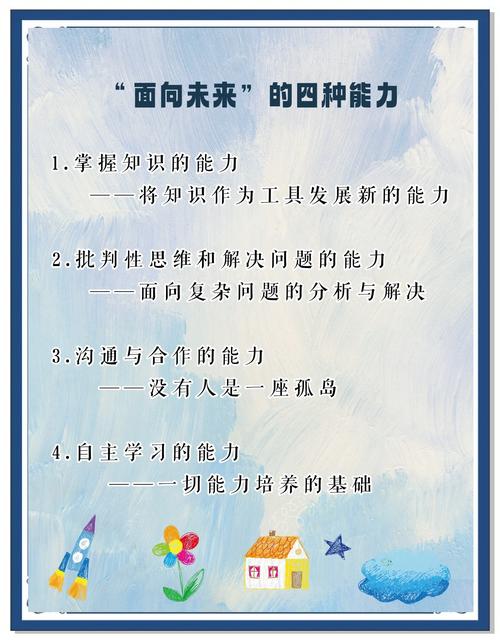

心理发展规律:青春期自主意识的觉醒 神经科学研究表明,12-15岁青少年前额叶皮层进入快速发展期,批判性思维和独立判断能力显著提升,此时的强制补课容易激活杏仁核的防御机制,引发本能抵触,上海教育科学院跟踪研究发现,被迫参加补习的学生中,73%出现注意力涣散、效率低下等隐性对抗行为。

-

被动学习模式的失效 传统补课延续的"填鸭式"教学与当代青少年的认知特点严重错位,某在线教育平台数据显示,初中阶段直播课的平均完课率仅为48%,显著低于小学阶段的82%,这种效率落差源于青春期特有的认知需求——他们更渴望探究式、体验式的学习方式。

-

单一评价体系的认知失调与学生的兴趣特长完全割裂时,容易产生价值认知冲突,2023年全国青少年发展调研显示,67%的初中生认为补习课程"与未来发展无关",这种认知导致的学习动力缺失比单纯的知识难度更具破坏性。

破局之道的教育实践

-

认知重构:从"补不足"到"扬优势" 杭州某省级示范初中推行的"特长赋能计划"提供了成功范例,通过将机器人编程、短视频创作等学生兴趣点与学科知识融合,使数学补习转化为"编程算法特训营",英语辅导转型为"影视配音工作坊",实施两年后,学生自主学习时长提升210%,学科成绩平均进步23%。

-

方法革新:构建"三维学习空间" (1)物理空间改造:参考芬兰教育模式,将传统教室改造为"学习社区",设置讨论区、实践角、静思区等多元空间。 (2)数字空间拓展:运用AR技术打造历史场景重现、利用GIS系统开展地理实景教学。 (3)心理空间营造:建立"学习契约"制度,让学生参与课程设计和进度管理。

-

评价转型:建立成长型评估体系 上海某实验学校推行的"五维发展档案"值得借鉴:

- 知识掌握度(30%)

- 思维发展水平(25%)

- 实践应用能力(20%)

- 学习策略优化(15%)

- 情绪管理能力(10%) 这种评估方式使83%的学生减少了补习依赖,自主学习意愿显著提升。

家长角色的范式转换

从"监工"到"教练"的转变 采用GROW模型进行教育引导:

- Goal(目标设定):共同制定个性化学习目标

- Reality(现状分析):客观评估当前学习状态

- Options(方案选择):提供多种学习路径

- Will(行动意愿):强化内在动机培养

-

建立"教育缓冲带"机制 (1)设立每周3小时的"自主时间特区" (2)创建家庭"问题银行",延迟解答非紧急疑问 (3)开展"错题茶话会",将纠错过程转化为探究游戏

-

打造家庭学习生态系统 某教育机构研发的"FEAST家庭模型"取得显著成效:

- Feedback(反馈机制):建立非批判性沟通渠道

- Environment(环境营造):设计沉浸式学习场景

- Activity(活动设计):组织知识应用实践

- Support(支持系统):构建多元成长资源库

- Technology(技术赋能):合理运用教育科技工具

校本化解决方案探索

课程重构:"1+N"模块化体系 以上海某初中为例:

- "1"个核心知识模块(完成课标要求)

- "N"个拓展应用模块(如"数学建模""化学侦探"等) 该模式使课外补习需求下降41%,学生项目成果获省级奖项23项。

教师转型:学情分析师培养计划 通过培训教师掌握:

- 学习数据分析技术

- 认知风格诊断方法

- 个性化方案设计能力 北京某区试点结果显示,教师指导精准度提升65%,学生重复补习率下降58%。

家校共育:建立"成长合伙人"制度 每月举办"教育方案听证会",由学生主持,教师提供专业建议,家长担任资源协调者,这种模式在南京某校实施后,家校矛盾投诉减少82%,学生自我管理能力提升显著。

教育本质的回归之路

破解补课抵触的关键,在于重构教育参与各方的认知坐标,当我们将视线从"知识缺口"转向"成长动能",从"机械填补"转向"生态培育",教育的真谛自然显现,这需要教育者具备外科医生般的精准和园丁般的耐心,在尊重成长规律的前提下,唤醒每个生命内在的学习自觉,正如德国教育学家斯普朗格所言:"教育的最终目的不是传授已有东西,而是诱发人的创新潜能。"在这场静悄悄的教育革命中,我们既是破局者,也是受益者。