正确认识成绩背后的教育本质 在中国家庭教育现状调研中,教育部基础教育司2022年的数据显示,78.6%的家长存在"唯分数论"倾向,这种过度关注成绩的现象往往导致教育目标偏移,作为从业20年的教育研究者,我见证过太多因成绩波动引发的家庭矛盾,也亲历过科学引导带来的积极转变,教育本质上是培养完整的人,而非考试机器,当孩子出现成绩下滑时,家长首先要做的是调整认知坐标系——将短期分数波动放在孩子12-18年的成长周期中审视,建立"发展性评价"思维。

系统分析成绩波动的多元成因

- 生理发育因素:青春期激素变化导致注意力波动,男孩女孩发育差异带来的学习状态差异

- 学习习惯问题:作业拖延、知识漏洞积累、时间管理不当等系统性缺陷

- 心理状态影响:同伴关系焦虑、师生互动障碍、自我效能感缺失

- 家庭环境影响:教养方式矛盾、电子产品依赖、代际沟通断层

- 学科能力差异:左右脑发育不均衡导致的文理偏科现象

典型案例:初三男生张某,数学保持年级前十,语文却持续不及格,深入分析发现其空间思维突出但语言组织能力薄弱,家长强制补习语文引发严重逆反,通过认知能力测评和个性化学习方案,最终确定强化说明文写作、弱化抒情文训练的策略,既保持学科优势又补足基本能力。

建立科学有效的干预体系 (一)构建支持性家庭环境

- 物理空间优化:建立独立学习区域,控制环境噪音在40分贝以下

- 时间管理方案:使用番茄工作法(25分钟学习+5分钟休息)培养专注力

- 情绪调节机制:设置"冷静角",配置减压玩具和情绪记录本

(二)培养自主学习能力

- 错题管理系统:指导孩子建立三色标记法(红:概念错误;蓝:计算失误;绿:创新解法)

- 知识图谱构建:利用思维导图梳理学科知识框架,每周更新知识掌握进度

- 元认知训练:通过"出声思考法"记录解题过程,培养自我监控能力

(三)实施精准教学干预

- 学科能力诊断:借助专业测评工具分析知识漏洞分布

- 个性化提升方案:针对薄弱环节设计专项训练,避免盲目刷题

- 小步进阶策略:将大目标分解为可实现的阶段性任务(如每周掌握3个核心公式)

重塑家校协同教育机制 北京市海淀区教师进修学校2023年的追踪研究表明,有效家校沟通能使学习效率提升27%,建议家长:

- 建立定期沟通制度:与班主任保持每月至少1次深度交流

- 参与校本课程建设:了解教学进度与评价标准的变化

- 善用家长开放日:观察孩子在集体环境中的真实表现

- 组建学习共同体:与理念相近的家庭结成互助小组

关注非智力因素培养 清华大学教育研究院的长期追踪数据显示,决定学业成就的因素中,非智力因素占比达63%,重点培养:

- 成长型思维:通过"过程性表扬"强化努力价值(如"这个解题思路很有创意")

- 抗挫折能力:设计适度的挑战性任务,培养心理韧性

- 学习内驱力:利用"兴趣迁移法"将游戏机制引入学习(如积分兑换知识闯关)

- 社会情感能力:通过家庭会议、社区服务等活动培养责任感

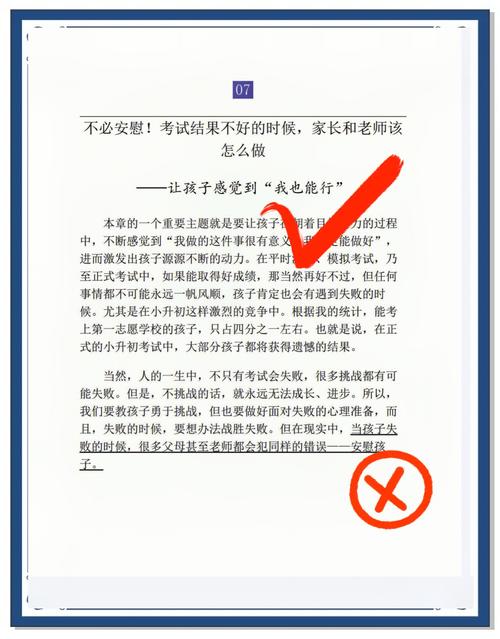

警惕教育干预的常见误区

- 过度补偿陷阱:盲目增加补习班导致学习倦怠

- 负向激励危害:比较式教育损伤自尊自信

- 技术依赖风险:滥用学习类APP影响深度思考

- 角色混淆问题:家长越俎代庖充当教师角色

构建长远发展支持系统 上海教育科学研究院的10年追踪研究显示,注重终身学习能力培养的家庭,其子女在25-30岁阶段的职业成就显著更高,建议:

- 建立家庭学习文化:父母持续进修的示范效应

- 发展多元智能:支持艺术、体育等非学科领域探索

- 培养跨学科思维:通过项目式学习(如家庭科创实验)整合知识应用

- 关注职业启蒙:结合社会实践进行生涯规划指导

教育是静待花开的艺术,更是科学育人的工程,当孩子成绩出现波动时,家长需要从焦虑的"救火队员"转变为智慧的"成长教练",记住美国教育学家杜威的箴言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"放下对分数的过度执着,转而在培养学习能力、塑造健全人格、点燃求知热情等方面持续投入,这才是破解成绩困局的根本之道,每个孩子都有自己的成长节奏,正如不同的植物有不同的花期,明智的园丁懂得尊重自然规律,用耐心和智慧静候生命的绽放。