被忽视的成长过渡期 每当走进高一课堂,总能发现这样的场景:阳光斜照在教室后排,几个学生托腮望向窗外;前桌的笔记本上,数学公式与漫画涂鸦交替出现;偶尔响起的手机震动声,引得几道目光迅速投向抽屉...这些司空见惯的画面,折射着高一学生特有的学习困境,据某省教育研究院2022年调查数据显示,67.3%的高一任课教师反映学生课堂专注度较初中显著下降,其中前两个月适应期表现尤为明显。

多维视角下的归因分析 (一)生理发育与认知重构的角力

-

前额叶发育滞后现象:神经科学研究表明,15-16岁青少年前额叶皮层尚未完全成熟,这个负责执行功能的脑区要到25岁左右才能发育完善,在45分钟的课堂中,学生需要不断调用该区域进行注意力调控,这对处于发育关键期的高一学生构成天然挑战。

-

昼夜节律的生物学冲突:美国睡眠医学学会指出,青少年生理时钟较成人推迟2小时,导致早读时段(7:30-8:00)成为注意力低谷,某重点中学的课堂监测数据显示,该时段学生有效注意时长仅为其他时段的63%。

(二)心理适应的断层效应

-

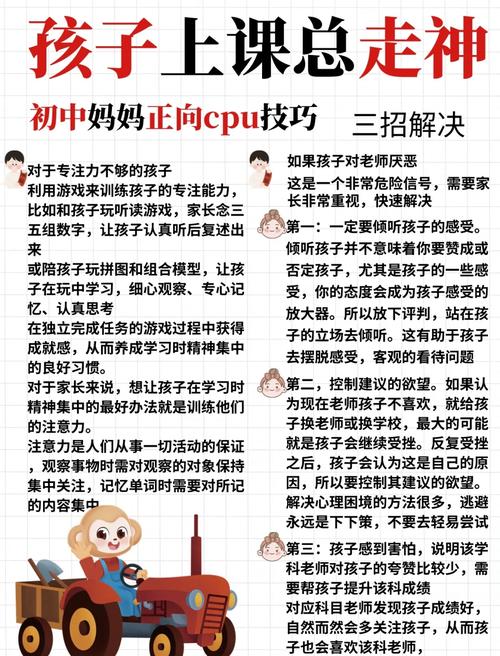

学习方式转换障碍:从初中"保姆式"教学到高中自主学习的转变,如同突然撤去学步车的幼儿,数学教师李老师举例:"许多学生还在等待老师逐题讲解,而高中课堂更强调思维推导过程。"

-

自我认同的迷茫期:青春期特有的"假想观众"心理,使得学生过分在意他人评价,心理咨询室记录显示,42%的咨询个案存在"害怕提问暴露无知"的课堂焦虑。

(三)教学设计的适配性问题

-

知识密度的陡增曲线:高中单节课信息量通常是初中的1.8倍(数据来源:人教版教材对比研究),但多数学校延续初中教学节奏,导致认知超载。

-

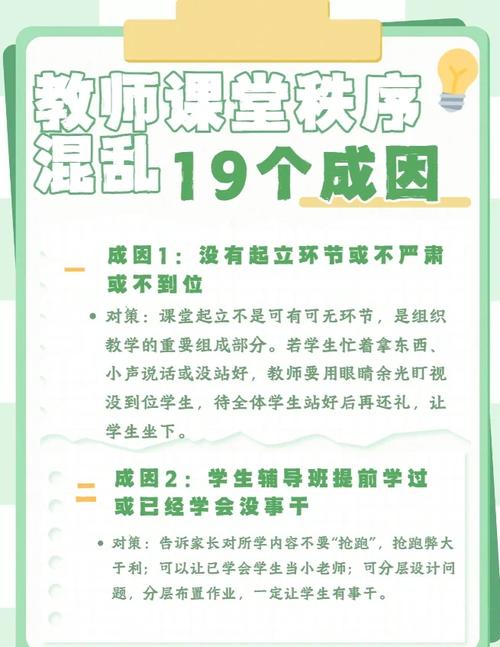

互动模式的代际差异:00后数字原住民更适应碎片化、可视化学习,而传统讲授式课堂的持续专注要求与其认知习惯产生冲突,某校试点"20分钟模块化教学"后,课堂参与度提升27%。

突围路径:构建支持性学习生态 (一)认知神经科学的课堂应用

-

注意力节律管理:根据脑科学原理设计"15分钟核心讲解+5分钟小组应用+3分钟自由提问"的波浪式教学节奏,上海某示范校实践表明,该方法使知识点留存率提高35%。

-

多感官刺激策略:融入思维导图绘制、实物演示等具身认知活动,生物课堂的"细胞膜模拟游戏"使抽象概念理解率从54%提升至82%。

(二)心理适应支持体系建设

-

渐进式自主训练:设计"导学案-半独立探究-全自主学习"三阶段过渡方案,北京某附中的实践显示,8周训练后学生预习完成率从31%升至79%。

-

元认知能力培养:通过"课堂注意力日志"、"思维痕迹记录"等方法提升自我监控能力,跟踪数据显示,持续6周的记录训练可使走神频次降低41%。

(三)教学评一致的范式革新

-

差异化目标设定:建立ABC三级目标体系,允许学生选择适合的学习路径,某省课改实验区采用此法后,课堂焦虑指数下降28个百分点。

-

过程性评价创新:引入"思维活跃度""合作贡献值"等维度,某校开发的课堂即时反馈系统使师生互动频次增加3倍。

超越课堂的全域协同 家校共育方面,建议建立"学习适应成长档案",记录学生的注意力曲线、情绪波动等数据,社区支持层面,可联合青少年宫开展正念训练工作坊,某市试点项目参与学生的抗干扰能力提升显著。

教育工作者需要理解,注意力问题本质上是成长需求的特殊表达,当我们用发展的眼光看待那些飘向窗外的目光,用专业的策略重构学习场景,用温暖的包容接纳青春期的躁动,那些暂时游离的注意力终将找到回归的航向,这不仅是教学艺术的锤炼,更是对生命成长规律的敬畏与顺应。