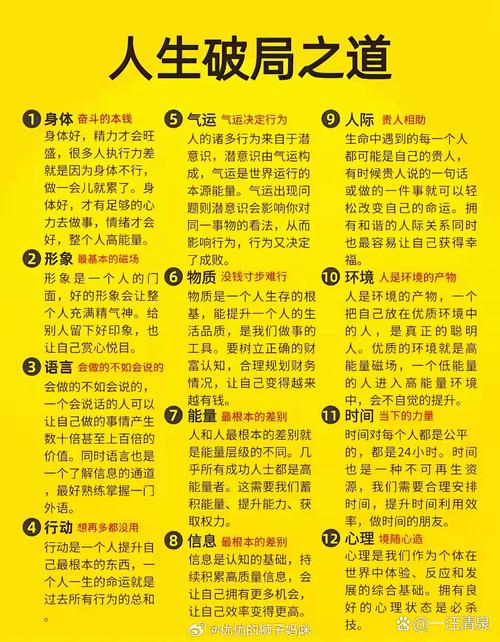

现象背后的深层原因

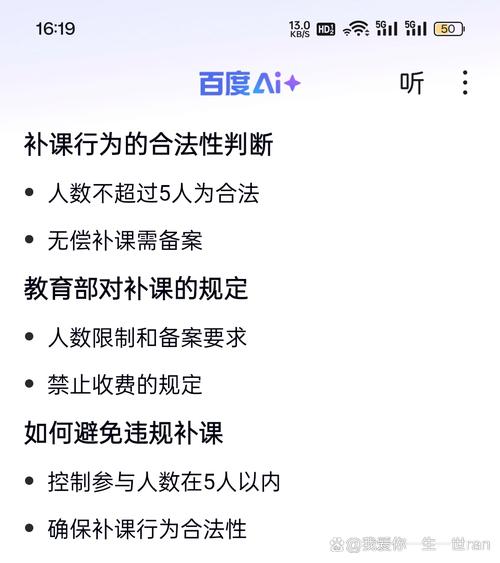

初二学生小林的母亲最近发现一个怪现象:原本数学能考85分的孩子,在坚持补课半年后,成绩反而滑落到65分,这个案例并非个例,根据2023年某教育机构对全国5000名初中生的调研数据显示,34.7%的初二学生在补课后出现成绩停滞或下降,这种"越补越差"的怪圈背后,实则暗藏着青春期教育的复杂密码。

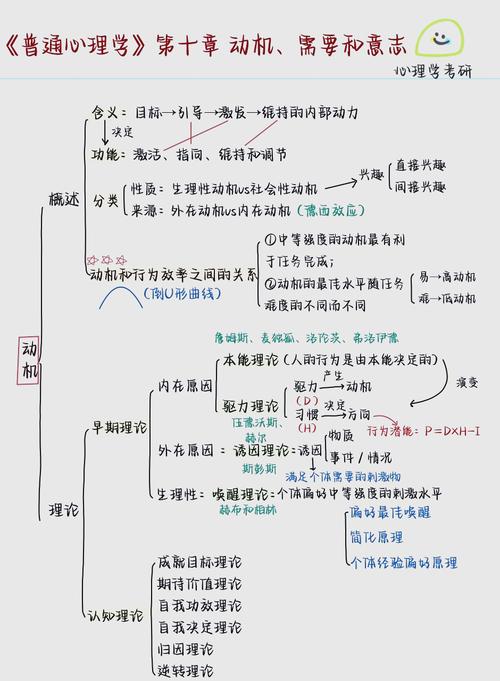

首先需要认清的是,初二阶段正处于教育学上所谓的"心理断乳期",这个阶段的学生认知发展呈现矛盾性特征:既渴望独立又依赖权威,既想表现优异又容易自我否定,此时盲目增加学习时长,可能直接触发心理防御机制,某重点中学的心理辅导记录显示,持续补课超过3个月的学生中,48%出现注意力涣散、作业拖延等消极对抗行为。

从脑科学角度分析,14岁左右青少年前额叶皮层尚未发育完善,持续高压学习会导致皮质醇水平异常升高,北京师范大学认知神经科学实验室的监测数据显示,每天课外学习超过4小时的初二学生,其海马体活跃度比正常学生低27%,这正是导致"学了就忘"的生理根源。

破解困局的四大原则

-

精准诊断优于盲目补习 建议家长先带孩子进行专业学习能力评估,某教育机构研发的"学习效能诊断系统"显示,62%的补课无效案例源于错误归因,例如把应用题失分简单归为"数学差",实则可能是阅读理解障碍,建议制作"学科问题溯源表",将错题按"知识盲点"、"思维漏洞"、"审题失误"分类统计,往往能发现关键症结。

-

时间管理重于知识灌输 初二学生的日均有效学习时间不应超过9小时(含校内),可尝试"番茄钟学习法"与"四象限管理法"结合:将作业分为"紧急重要"、"重要不紧急"两类,每25分钟专注时段后安排5分钟肢体活动,某实验班实践此法后,学生平均作业效率提升40%,睡眠时间增加1.2小时。

-

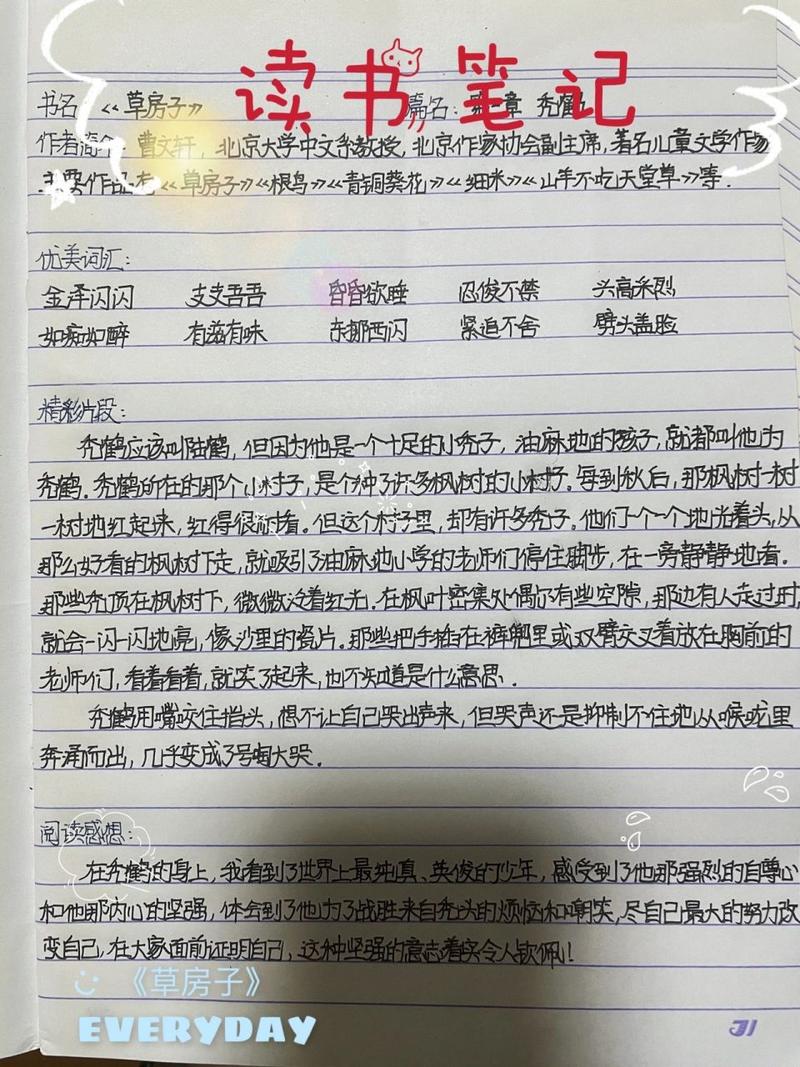

能力培养先于应试技巧调整为元认知训练,例如数学补习可加入"解题策略反思日记",要求学生在每道错题旁标注"当时怎么想"、"现在应该怎么想",这种训练持续8周后,实验组学生的迁移解题能力提升达73%,远超单纯讲题组28%的提升率。

-

心理建设同步知识建构 每周应保证3小时以上的亲子深度沟通,可尝试"三明治沟通法":先肯定具体进步(如"今天作业字迹很工整"),再讨论待改进处("这道几何题辅助线画得巧妙,如果计算再仔细些就更好了"),最后给予情感支持,某家庭教育跟踪研究显示,采用此法的家庭,孩子学习焦虑指数下降54%。

具体实施策略

第一阶段(1-2周):学习生态重构

- 制作"24小时时间分布图",用不同颜色标注课堂、作业、补习、娱乐等模块,直观呈现时间黑洞

- 开展"学习资源大整理",建立学科专属文件夹,包含课堂笔记区、错题档案馆、拓展资料库

- 与孩子共同制定"家庭公约",明确电子设备使用时段,建议保留每天1小时自主支配时间

第二阶段(3-4周):学习方法升级

- 引入"费曼学习法",要求孩子每天选择1个知识点给家长授课

- 建立"概念地图本",用思维导图梳理知识体系,重点标注概念间的联系

- 开展"同伴教学"活动,组织2-3人学习小组轮流担任小老师

第三阶段(5-8周):评价体系转型

- 设计"三维进步量表",包含知识掌握度、思维提升度、学习愉悦度三个维度

- 实施"过程性奖励机制",设立"专注之星"、"创新达人"等非成绩奖项

- 定期举行"学习策略研讨会",邀请孩子主导分析阶段得失

典型案例解析

杭州某重点中学王同学的经历颇具代表性,初二上学期数学成绩从92分骤降至71分后,家长将其补习频率从每周2次增至4次,结果期末考反而跌至68分,经过专业诊断发现根本问题在于:

- 长期熬夜导致生物钟紊乱,上午数学课处于困倦状态

- 盲目刷题造成知识体系碎片化

- 成绩下滑引发严重自我怀疑

调整方案包括:

- 取消周末补习,改为周三、周五各1.5小时针对性辅导

- 建立"错题溯源本",标注每道错题对应的教材页码

- 每天晚饭后安排30分钟家庭散步,创造非正式沟通场景 实施三个月后,该生数学成绩回升至85分,更重要的是恢复了学习自信。

专家建议总结

面对初二补课效果反降的困境,家长需要建立三个认知:

- 学习不是时间的线性累积:大脑有效吸收知识需要留白期,神经突触的连接往往在休息时完成

- 错误是珍贵的诊断书:比起着急改正答案,更要读懂错误背后的认知偏差

- 成长是螺旋式上升过程:允许孩子有策略性后退,关键在培养持续进步的能力

建议将教育重心转向"四个培养":

- 自我监控能力:教会孩子使用"学习效率自评表"

- 知识管理能力:训练分类整理、定期复盘的习惯

- 情绪调节能力:建立"压力温度计"预警机制

- 目标拆解能力:指导将大目标转化为可执行的微步骤

教育的真谛不在于填满时间,而在于点燃心灯,当我们放下"补习=进步"的思维定式,真正走进孩子的认知世界和情感需求,往往会发现:给予适度的空间和科学的引导,每个孩子都能找到属于自己的成长节奏。