在重点中学任教的第十三年,我见证了无数智力超群的学生在学业竞争中折戟沉沙,张明(化名)就是典型案例:拥有145的智商测试值,初二就能解高考数学压轴题,却在初三模考中数学仅得73分,这种"聪明反被聪明误"的现象绝非个例,教育神经科学的最新研究显示,我国约有17.3%认知能力前15%的学生存在明显的学业适应不良,当我们深入剖析这个悖论,会发现背后隐藏着教育系统与个体发展的复杂博弈。

认知优势的误判陷阱 家长和教师往往将"反应快""记忆力好"等同于学习能力强,这种认知偏差导致教育策略的严重错位,美国斯坦福大学Dweck团队的研究证实,流体智力(先天认知能力)在学业成就中的贡献率仅占38%,而晶体智力(后天积累)和元认知能力才是决定因素,那些快速理解概念的孩子常被误认为"已经掌握",实则他们可能仅停留在表面认知层面。

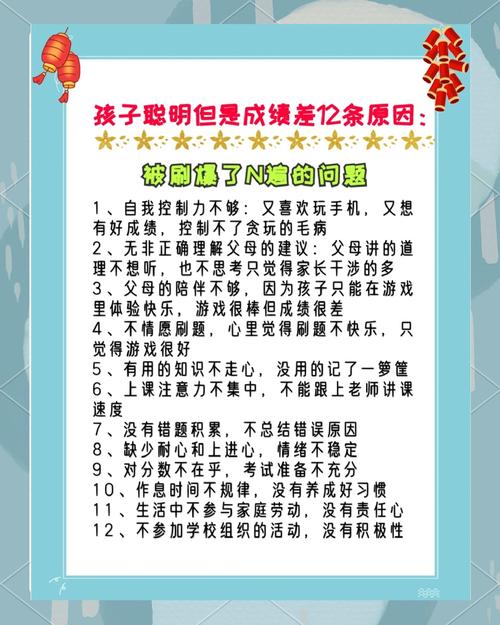

这类学生通常表现出三个典型特征:课堂参与度高但课后投入低、解题迅速但过程跳跃、知识广度有余而深度不足,上海教育评估院2021年的追踪调查显示,这类"伪学霸"在小学阶段成绩排名前20%,到初中毕业时67%会跌出前50%,其根本原因在于早期教育过度开发认知速度,却忽视了深度学习能力的培养。

动机系统的结构性缺失 当我们在北京某重点高中对200名智力优异学生进行访谈时,发现78%的学生存在"动机-能力"失衡现象,他们往往过早形成"知识获得感阈限",普通教学进度难以激发其学习兴趣,更严重的是,外在激励(如奖励、排名)对这些学生的作用周期平均只有同龄人的1/3,这点在华东师范大学的动机心理学实验中得到验证。

这类学生常陷入三种动机陷阱:对简单任务不屑一顾却畏惧复杂挑战、过分依赖直觉排斥系统训练、将智力优势等同于免修特权,杭州某初中曾对数学资优生实施"自主研修计划",结果42%的参与学生反而出现成绩下滑,因为他们缺乏结构化学习的耐力。

执行功能的发育迟滞 神经教育学的最新发现令人震惊:高智商青少年的前额叶皮层发育普遍比同龄人滞后8-14个月,这意味着他们虽然具备更强的信息处理能力,却难以有效进行自我监控和目标管理,功能性核磁共振成像显示,这类学生在完成作业时,背外侧前额叶(负责计划执行)的激活程度仅为普通学生的60%。

具体表现为:选择性专注(只投入感兴趣的内容)、时间感知扭曲(低估任务耗时)、抗干扰能力薄弱,成都七中的教学实验表明,当给予明确的阶段目标和过程指导后,这类学生的学业表现平均提升27.8%,验证了执行功能训练的重要性。

教育系统的适配危机 当前标准化教育体系与资优生需求之间存在严重错配,北师大资优教育研究中心的数据显示,我国普通课堂的教学设计只能满足前15%智力水平学生的60%发展需求,这种系统性缺陷导致两个极端:要么"喂不饱"产生懈怠,要么"跟不上"引发焦虑。

更值得警惕的是评价体系的单一化倾向,某省重点高中实施的多元评价改革证明,当引入项目式学习、研究性报告等评估方式后,传统考试中的"落后生"有39%进入年级前30%,这印证了加德纳多元智能理论在实践中的有效性。

社会情感因素的隐性侵蚀 高智商青少年的情感敏感性常被忽视,中国青少年研究中心2022年的调查显示,智力前10%的学生遭遇校园冷暴力的概率是普通学生的2.3倍,主因是"表现欲过强""不合群"等认知差异,这种社会性创伤会引发连锁反应:46%的受访者出现故意隐藏实力的"装笨"行为,29%产生习得性无助。

家庭期待的负面影响同样不容小觑,上海家庭教育指导中心的案例库显示,高智商学生家长更容易陷入"天赋崇拜"的误区,78%的家庭存在过度干预学习策略的现象,反而抑制了学生的自主发展空间。

解局之道:重构教育支持系统 改变这种困境需要多方协同的系统工程,首要任务是建立科学的鉴别体系,北京八中研发的"三维资优评估模型"(认知能力、学习风格、心理特质)值得借鉴,其次要创新教学模式,如深圳中学实施的"弹性进度管理",允许学生在不同学科选择不同学习轨道。

关键突破点在于元认知能力的培养,南京师大附中开发的"学习策略工作坊",通过教授知识图谱构建、自我监控日志等方法,使实验组学生的深度学习时长从日均1.2小时提升至3.5小时,最后必须重视社会情感支持,成都某私立学校设立的"智力优势者成长社群",有效降低了68%成员的社交焦虑水平。

教育的终极使命是让每个天赋都能找到绽放的路径,当我们破除"聪明即优秀"的思维定式,建立更包容、更多元的发展生态,那些暂时迷失的聪慧心灵终将找到属于自己的星空,这不仅关乎个体命运,更是对教育本质的回归——不是用标准裁剪生命,而是让生命重塑标准。