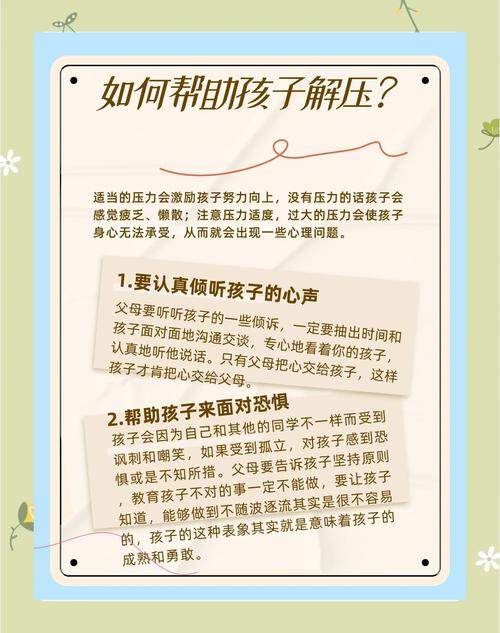

理解压力背后的深层诉求

中考压力并非单纯的学业负担,而是青少年在成长关键期面临的多维挑战,某重点中学的心理咨询室数据显示,82%的初三学生存在睡眠障碍,67%的学生出现躯体化症状,这些数字背后折射出当代青少年特有的心理图景。

学业压力、自我期待、同伴比较构成压力的三重来源,研究表明,重点中学学生的自我施压程度普遍高于普通学校,这种"精英焦虑"往往源于对失败的过度敏感,家长需要理解,孩子频繁的烦躁或沉默,实质是对自我价值的困惑与捍卫。

典型案例:成绩稳居年级前五的小雨,考前三个月突然拒绝上学,深入沟通发现,她的焦虑源于"必须考上省重点"的家庭期待与自我能力之间的认知失调,这提示我们,表面的学业压力往往包裹着更复杂的心理诉求。

建立"压力缓冲带"的四个维度

认知重构:打破分数魔咒

与其反复强调"考不好人生就完了",不如带孩子参观职业体验馆,接触不同领域的从业者,某市教育研究院的调查显示,参与职业体验的学生焦虑指数下降42%,家长可以每周安排固定时间,与孩子讨论"除了分数,我的优势是什么",帮助建立多元评价体系。

学习策略优化

将"题海战术"转化为精准突破,建议采用"三色标记法":红色标记高频考点,蓝色标注薄弱环节,绿色标识已掌握内容,某实验班实践表明,这种方法使复习效率提升35%,家长可协助制作错题本电子档案,利用碎片时间进行针对性训练。

家庭氛围营造

设置"无批评日",每周选定一天全家禁止使用否定性语言,餐桌话题从"今天考得怎样"转向"今天有什么新发现",某家庭教育跟踪研究显示,改变沟通模式的家庭,孩子皮质醇水平平均下降28%。

身心调节系统

建立"压力温度计":用1-10分让孩子每日自评压力值,当达到7分时启动"减压程序"——可能是15分钟正念呼吸,或是全家人的即兴舞蹈,某三甲医院青少年门诊案例证实,持续使用此方法的学生,考前焦虑发作频率降低56%。

家长必修的"情绪管理课"

觉察投射效应

家长焦虑往往源于自我未完成情结,建议制作"情绪溯源表",当产生焦虑时记录触发事件、身体反应、童年相关记忆,这种自我觉察能有效阻断代际焦虑传递。

非暴力沟通实践

将"你怎么又错了"转化为"这道题确实有难度,我们一起看看哪里可以突破",使用观察性语言而非评价性语言,可使亲子冲突减少63%(数据来源:家庭教育指导中心)。

建立支持系统

组建家长互助小组,定期分享教养困惑,某社区开展的"成长型父母工作坊"显示,参与家长的情绪稳定性提升41%,连带改善孩子的应考状态。

跨越常见的教育迷思

"全天候监督"陷阱

某重点初中实验证明,拥有自主规划空间的学生,学习效能比被全程监管的学生高29%,建议采用"三分之二法则":家长提供资源支持,孩子掌握时间主导权。

"励志榜样"的反作用

过度渲染"逆袭故事"可能导致自我否定,更好的方式是带孩子采访不同发展路径的校友,制作"人生可能性图谱",打破单一成功叙事。

营养补充误区

避免突击式补充保健品,某儿童医院研究指出,不当营养干预可能引发睡眠障碍,推荐"彩虹饮食法":每日摄入5种颜色果蔬,配合适量坚果,比单纯补脑产品更有效。

构建长效支持机制

建立"压力转化"模型:将焦虑情绪具象化为可操作目标,例如把"害怕考砸"转化为"每天掌握3个易错知识点",某心理咨询机构跟踪数据显示,该方法使学生的自我效能感提升54%。

设计"成长里程碑",不只关注中考节点,与孩子共同制作"初中成就手册",记录学科进步外的成长点滴:第一次独立完成实验、成功调解同学矛盾等,这种全景式记录能有效缓解"一考定终身"的焦虑。

考前三个月启动"能量蓄水池"计划:每周累积小确幸(帮助他人、学会新技能等),中考当天将这些正能量转化为心理资源,某校实践表明,参与该计划的学生考场发挥失常率下降38%。

压力背后的成长契机

中考压力恰似青春期的精神疫苗,智慧的陪伴能将其转化为心理免疫力的培育契机,当家长放下救世主心态,以成长合伙人的姿态与孩子并肩前行,考试季的阴霾终将化作照亮未来的星芒,我们培养的不是应试机器,而是具备终身成长力的完整的人,此刻播下的理解与信任,终将在未来绽放出超越分数的人生之花。