部分)

清晨的阳光洒进窗台,本该是充满希望的崭新一天,却总在孩子的哭闹声中演变成兵荒马乱的战场,7岁的童童死死拽着书包带缩在墙角,妈妈手里的早餐已经凉透,爸爸看着手表急得直冒汗,这样的场景在无数家庭重复上演,儿童上学焦虑已成为当代家庭教育中的普遍难题,面对孩子撕心裂肺的哭喊,家长的耐心逐渐消磨,最终往往演变为强制拖拽或厉声斥责,但教育心理学研究表明,粗暴处理只会加重孩子的心理负担,我们需要从根本上理解孩子的抗拒行为,用科学方法构建良性的晨间互动模式。

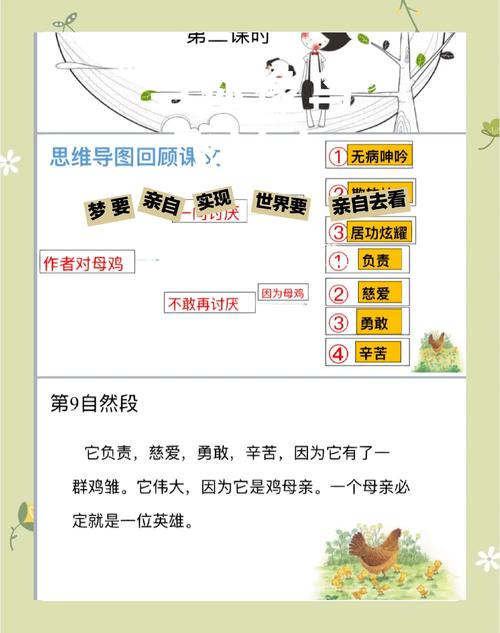

解码哭闹背后的深层心理机制

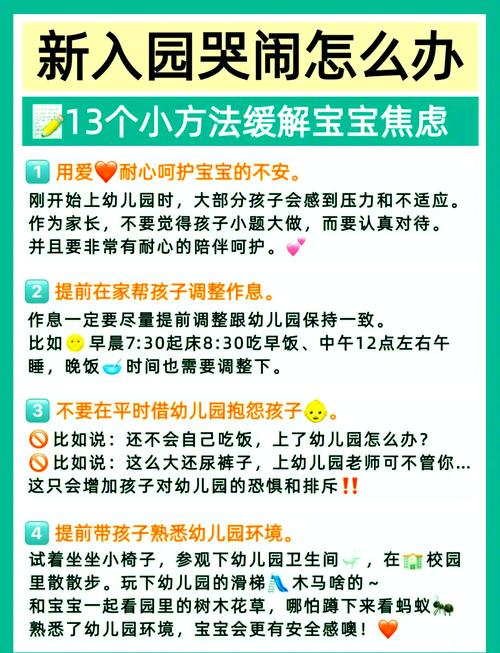

当孩子持续出现晨间抗拒行为时,家长首先要成为敏锐的观察者,5-8岁儿童的焦虑情绪往往通过躯体化症状呈现:反复诉说肚子疼却查无病因,清晨食欲骤减,夜间频繁惊醒等,这些信号提示着孩子正在承受超出承受范围的心理压力。

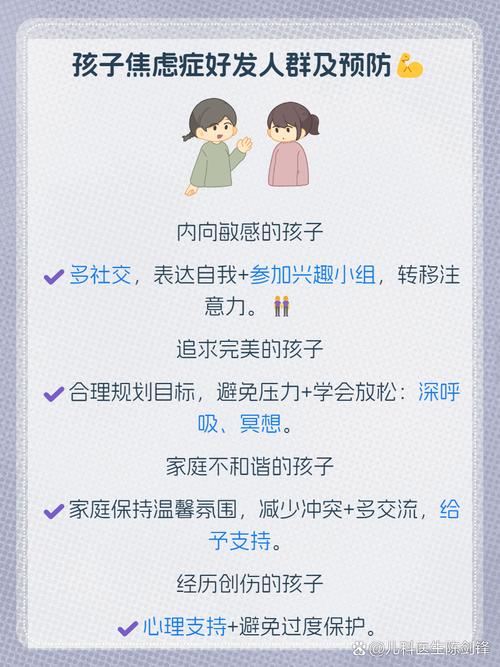

临床心理咨询案例显示,67%的晨间哭闹行为与分离焦虑相关,学龄儿童虽然已具备基本独立能力,但在面对学校环境的社交压力时,仍会本能地寻求家庭庇护,特别在经历转学、分班、教师更换等变动后,这种焦虑会呈现爆发式增长,家长需警惕"星期一综合症"的规律性发作,这往往与周末过度补偿的家庭陪伴形成心理落差有关。

另一个易被忽视的诱因是"成就焦虑",在竞争激烈的教育环境中,担心作业未完成、害怕课堂提问、恐惧考试失利都可能转化为晨间躯体抗拒,某重点小学的追踪调查显示,35%的优等生存在隐性上学焦虑,他们用完美主义外壳包裹着脆弱心理,家长越是强调"必须考第一",孩子的心理负担越重。

构建正向晨间程序的四维模型

破解晨间困境的核心在于建立可预测的良性程序,教育专家建议采用"四维晨间模型",将原本混乱的1小时分解为可管理的四个阶段,每个阶段设置明确目标与应急预案。

-

唤醒缓冲期(起床后20分钟) 避免使用刺耳的闹铃,改用渐强的自然音效,预留15分钟赖床时间,允许孩子在清醒过程中完成心理过渡,这个阶段可引入"早安仪式":拉开窗帘时的阳光问候,播放固定的晨间故事音频,用嗅觉刺激(如烤面包香气)唤醒感官系统。

-

自主准备期(30分钟) 将穿衣、洗漱流程拆解为可视化步骤,制作带磁贴的任务板,每完成一项由孩子自行移动标记,关键是要预留选择空间:提供两套校服备选,牙膏口味轮换使用,某实验幼儿园的实践表明,给予3次选择机会的儿童,任务配合度提升42%。

-

情感联结期(10分钟) 这是最易被压缩却最重要的时段,设计专属的"充电拥抱",用稳定节律轻拍后背,持续时间不少于1分钟,准备"能量手环"——由家长和孩子各戴一只,约定当思念来袭时就触摸手环,这些具象化的情感载体能有效缓解分离焦虑。

-

启程过渡期(10分钟) 将上学路途转化为游戏进程,采用"冒险地图"模式,把常规路线分解为若干个任务点(如:走过蓝房子到达魔法车站),途中进行情景扮演:"今天你是护送知识宝石的小卫士",这种叙事化处理能将焦虑情绪转化为正向期待。

应对突发危机的沟通策略

即便建立完善程序,仍可能遭遇情绪爆发,此时需要采用"危机沟通三步法":

第一步:生理平复 立即停止所有催促行为,蹲下与孩子保持视线平齐,指导进行"4-7-8呼吸法":吸气4秒,屏息7秒,呼气8秒,同步进行交叉拍打(左手拍右肩,右手拍左肩),通过双侧刺激整合情绪。

第二步:需求解码 用"情绪温度计"工具辅助表达:"现在的难过有几分?像小火苗还是大火山?"避免直接追问原因,转而描述观察:"妈妈注意到你紧紧抓着书包带,能告诉我它现在是什么感觉吗?"往往孩子会赋予物品人格化特征("书包说他很害怕"),这是理解真实焦虑的窗口。

第三步:有限选择 提供两个可接受的选项:"你希望牵着我的手走到路口,还是坐在行李箱上滑过去?"关键是要确保选项都导向上学结果,对于坚决抗拒的情况,可启动"暂停协议":"我们先完成三次深呼吸,然后共同决定下一步。"

根源治理:重建学习价值认知

晨间冲突本质是孩子对学校生活体验的负面反馈,家长需要化身"教育侦探",通过多维度观察寻找问题根源:

-

绘制社交关系图 连续记录一周的放学情绪,标注特别低落的日子,与班主任沟通座位安排、小组合作等情况,某案例显示,一个孩子持续抗拒上学,最终发现是因视力下降看不清板书引发的焦虑。

-

解构知识恐惧源 检查作业本上的批改痕迹,注意反复擦改的题目,收集课堂随堂练习,分析错误类型,对于经常出现"这里不懂"的数学题,可制作错题盲盒,用游戏化方式重学。

-

创设成功体验 与教师协商设置"展示日",让孩子携带擅长的物品(昆虫标本、手工模型)进行分享,在家庭会议中增设"今日发现"环节,强化"学习是探索世界"的认知。

家长心理建设与误区规避

教育工作者在接触过载案例中发现,78%的家长在处理晨间冲突时存在补偿心理:既心疼孩子又焦虑迟到,这种矛盾心态会传递加重焦虑,建议建立"家长情绪日志",记录每次冲突后的心理感受,标注引发情绪波动的具体时点。

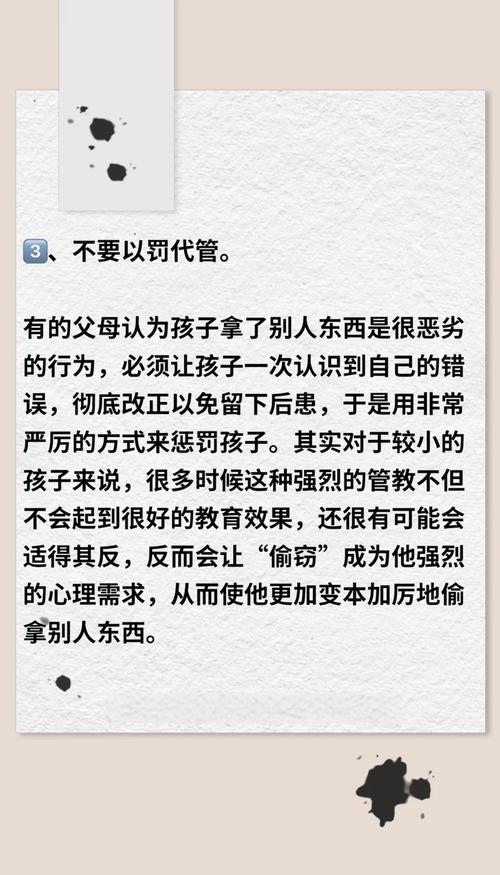

要特别注意避免三大认知陷阱:

- 灾难化联想:"现在不肯上学,将来怎么办"

- 标签化定性:"你就是懒惰/不听话"

- 条件交换:"好好上学就给你买玩具"

取而代之的是培养成长型思维:"今天比昨天少哭了两分钟,这就是进步"、"我看到你在努力适应"。

结束语: 化解晨间上学焦虑是个系统工程,需要家长保持战略定力,当7岁的童童妈妈开始运用情绪温度计,孩子在第11天突然说:"妈妈,今天的难过只有乒乓球那么小了。"这种转变印证了教育学的核心真理:每个抗拒行为背后,都藏着一个等待被理解的世界,当我们用科学方法搭建情感阶梯,晨光中的泪珠终将折射出成长的虹彩。

(全文共计1723字)