重新认知"厌学"信号 在上海市某重点小学的心理咨询室,12岁的小明第三次向咨询师展示他布满红叉的作业本时,突然用力将本子摔在地上:"我就是学不会!"这个场景折射出当代教育中一个普遍困境——原本对世界充满好奇的孩子,为何会在某个成长阶段突然关闭求知的大门?

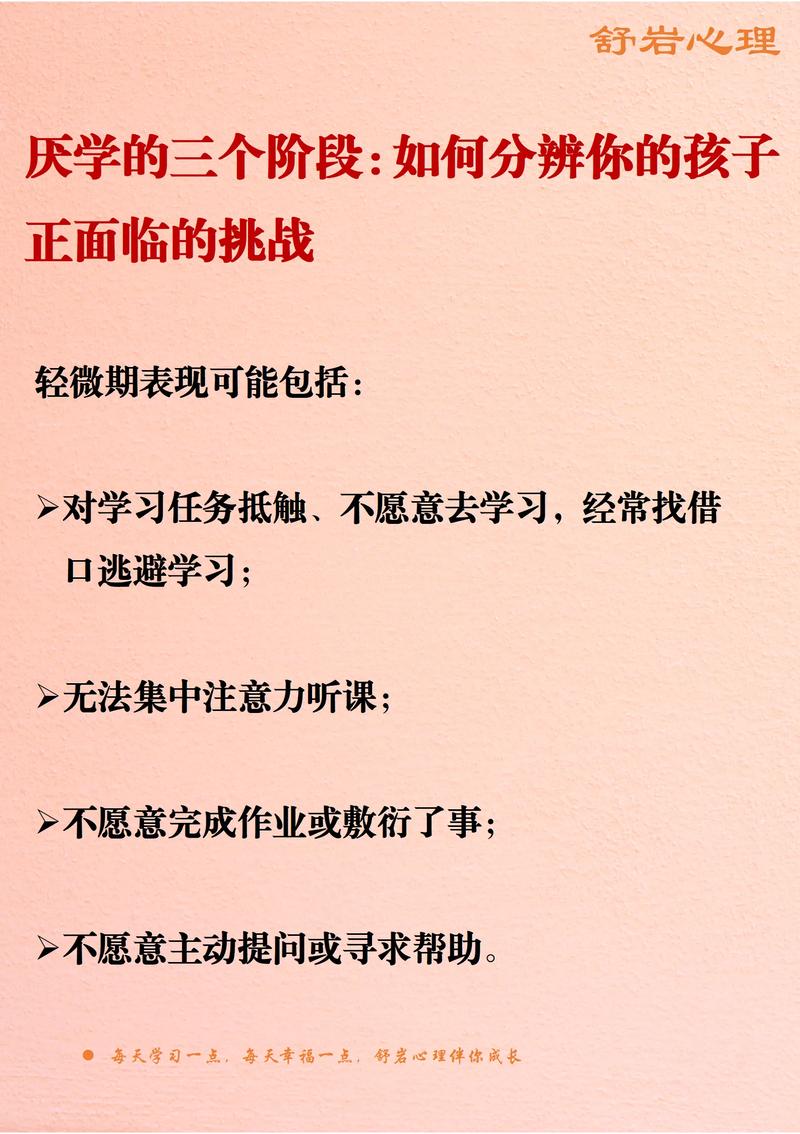

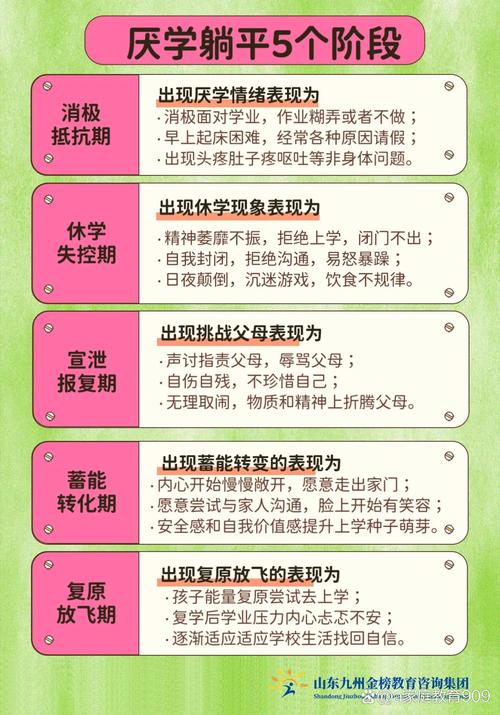

我们需要首先澄清"厌学"这一概念的复杂性,根据北京师范大学教育心理研究所2022年的追踪研究,67%的标为"厌学"的案例实质是学习动力系统失衡的表现,真正的持续性厌学仅占样本量的13%,更多表现为阶段性学习倦怠(42%)和特定学科排斥(25%),这种区分至关重要,就像医生不会将普通感冒诊断为肺炎,教育者也需精准识别孩子行为背后的真实诉求。

解构学习动力消失的立体化成因

-

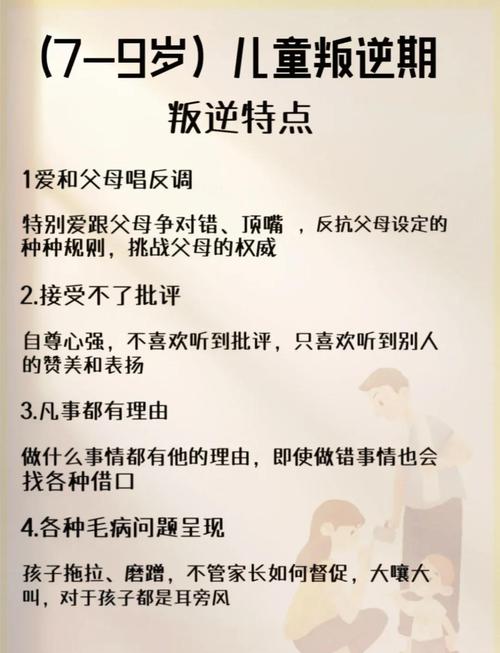

生理发育的隐形影响 青春期前额叶皮质的发育滞后与边缘系统的超前发展,导致10-15岁儿童普遍存在情绪调节困难,杭州某初中班主任李老师发现,班内突然抗拒数学的女生小雨,经检查确诊为甲状腺功能异常,这种生理性因素常被误读为态度问题。

-

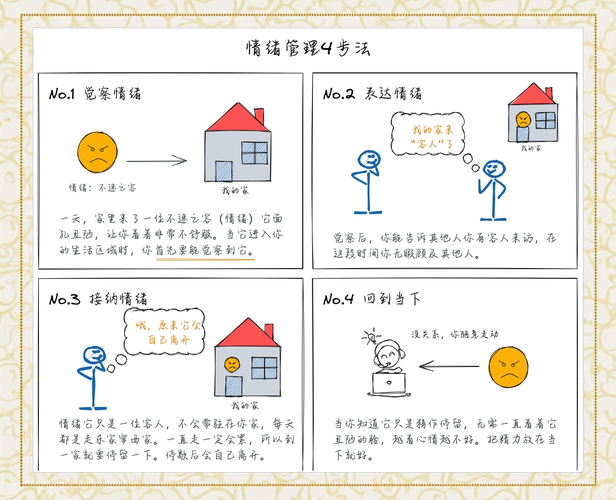

心理防御机制的启动 当儿童反复经历"努力-失败"的负向循环,大脑杏仁核会形成条件反射式的恐惧记忆,就像被烫伤过的手会本能躲避火焰,经历过多次学业挫折的孩子会发展出心理保护机制,上海精神卫生中心儿童门诊数据显示,这类防御性厌学占比达28.3%。

-

教育生态的系统失衡 某省会城市重点中学的调查揭示,超过半数的初中生每天有效睡眠不足6小时,当知识传授变成机械训练,当探究过程简化为标准答案,教育就异化为扼杀好奇心的工具,更值得警惕的是,某些超前教育使儿童持续处于"最近发展区"之外,造成永久性认知损伤。

-

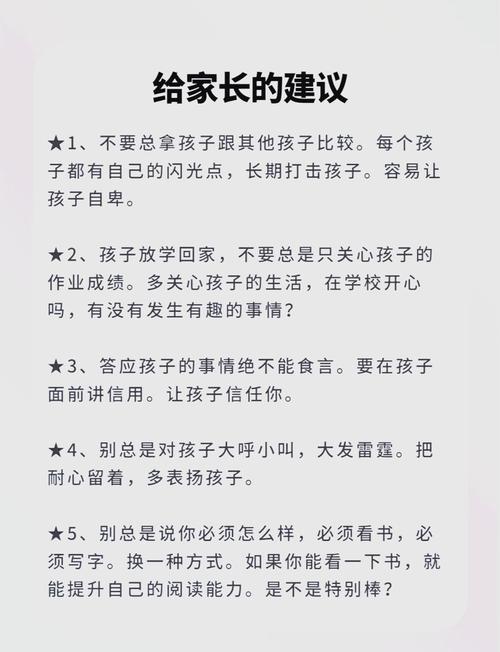

家庭互动的蝴蝶效应 南京家庭教育指导中心案例库中的典型场景:父亲将78分的数学试卷摔在地上,却没看见孩子熬夜复习时颤抖的手,这种破坏性互动每重复一次,孩子与学习的情感联结就断裂一分,研究证实,家庭教养方式与学习倦怠的相关性高达0.61。

重建学习内驱力的教育实践 (一)构建支持性成长生态系统

-

生理维度的基础保障 北京协和医院儿童发育科建议实施"3-2-1"计划:确保每天3次户外光照(每次不少于20分钟),每周2次有氧运动,每月1次生长发育监测,对于持续出现注意力涣散的儿童,建议进行铁蛋白、维生素D水平的医学检测。

-

心理安全的修复工程 采用"创伤知情教学法",建立三级心理防护网:教师每日5分钟非学术性对话,家长每周1次"心灵散步",学校每季度专业心理评估,成都某国际学校实践证明,该方法使学生的学业投入度提升40%。

(二)重塑学习动机的认知框架

-

目标系统的梯度设计 借鉴目标设置理论,将宏观目标解构为"里程碑-阶段目标-微目标"体系,例如将"学好英语"分解为"本月掌握50个生活场景表达",具体到"每天记忆3个实用短句",广州外国语学校附属小学的实践显示,这种拆解使学习效能感提升57%。

-

成就体验的刻意营造 运用"最近发展区"理论,设置"跳一跳够得着"的挑战,某数学教师让考试总不及格的学生批改低年级作业,使其在指导他人过程中重建自信,三个月后该生成绩提升20分,这种角色转换策略激活了自我效能感的正向循环。

(三)教育方式的范式革新

-

认知方式的适应性调整 对于视觉型学习者,采用思维导图教学;动觉型学生则通过实物操作理解几何概念,深圳某实验学校引入多元智能评估体系后,学生的课堂参与度从65%提升至89%。

-

评价机制的立体化重构 建立"过程性评价档案",记录思维发展轨迹而非单纯的知识掌握度,杭州某初中将"提问质量""探究深度"纳入评价维度,使学习困难生的课堂发言频次增加3倍。

-

社会联结的创造性建立 组织跨年龄学习小组,让高年级学生担任"学科导师",北京某重点中学的"学长制"实践表明,辅导者与被辅导者的学业成绩同步提升,印证了"学习金字塔"理论的实效性。

警惕教育干预中的常见误区

-

过度共情陷阱 某家长在女儿抱怨作业太难时立即致电教师要求减免作业,导致孩子形成遇难即退的条件反射,恰当的做法是:"这个题确实有挑战,我们一起看看哪里可以突破?"

-

激励错位风险 研究表明,物质奖励会使内在动机下降40%,与其承诺"考满分就去迪士尼",不如说:"你解题时的专注样子特别有魅力。"

-

专业支持延迟 当孩子出现持续的身体不适反应(如上学前呕吐、持续性头痛),应及时寻求专业帮助,上海儿童医学中心提醒,超过两周的厌学表现就需要多学科会诊。

站在教育学的长河中回望,每个时代都有其特有的成长困境,当我们的孩子说"不想学了",这既是挑战,更是教育重构的契机,它要求教育者保持专业敏感,既不做草木皆兵的惊慌者,也不当麻木不仁的旁观者,通过科学诊断、系统干预、持续滋养,我们终将见证:那些暂时闭合的心灵之花,会在适宜的教育生态中重新绽放,这个过程本身,就是教育最本质的尊严与价值所在。

(全文共计2187字)