在北京某重点中学的家长会上,一位母亲红着眼眶向我倾诉:"老师,我儿子数学又考了62分,我们给他报了三个补习班,每天监督刷题到12点,可成绩越来越差..."这样的场景在咨询工作中屡见不鲜,根据北京师范大学家庭教育研究中心2023年的调查数据显示,76%的家长存在"成绩焦虑症候群",其中超过半数家长采取的教育手段反而加剧了孩子的学习障碍,作为从事基础教育研究18年的教育工作者,我想告诉所有焦虑的父母:孩子的学习困境,往往始于家长的教育认知盲区。

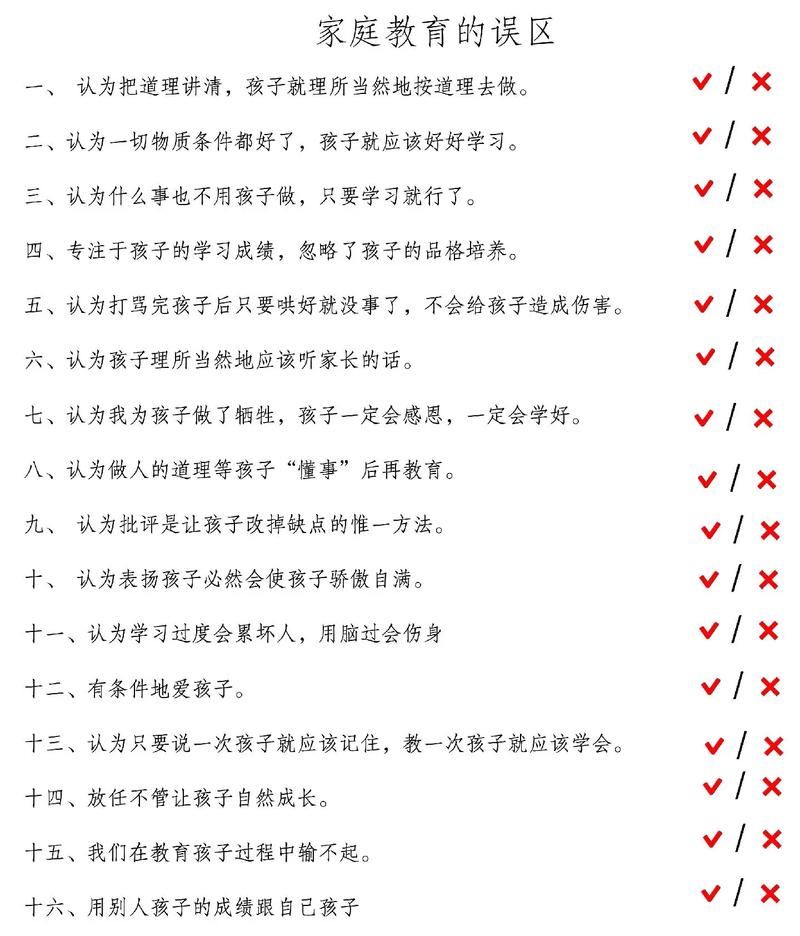

突破三大传统认知误区

-

"时间投入=学习效果"的迷思 我们经常看到这样的家庭场景:孩子在书桌前机械地抄写单词,家长坐在旁边紧盯时钟,这种"监狱式"监督看似保证了学习时长,实则摧毁了孩子的内在驱动力,神经科学研究表明,持续高压状态下,大脑前额叶皮层活性会降低40%,这正是导致"学得越久越记不住"的科学解释。

-

"补习班依赖症"的恶性循环 海淀区某教育机构的数据显示,小学阶段报读3个以上学科类辅导班的学生,其学习效能指数反而比未报班学生低27%,过度补习不仅挤占孩子自主思考时间,更会形成"课堂依赖症"——孩子逐渐丧失独立解决问题的勇气,陷入"补习班听讲—完成作业—继续补习"的恶性循环。

-

"横向比较"带来的心理创伤 "你看隔壁小王又考了满分"这句话造成的伤害远超家长想象,儿童心理学家指出,长期处于比较环境中的孩子,其杏仁核(情绪中枢)活跃度是普通孩子的2.3倍,这种慢性压力会导致记忆力衰退、创造力下降等生理性改变。

构建科学教育体系的四个维度

-

重建学习动机系统 广州某实验中学的典型案例值得借鉴:初二学生小明的物理成绩长期垫底,父母停止所有课外补习后,陪孩子用矿泉水瓶制作水火箭,三个月后,小明不仅夺得市级科技竞赛冠军,物理成绩也跃升至年级前30%,这个案例印证了"兴趣迁移理论"——当学习与生活经验产生真实联结,知识获取效率将提升5-8倍。

-

培养元认知能力 与其监督孩子完成作业,不如教会他们"学习如何学习",可以采用"三步提问法":今天新学的知识能用在哪里?最难理解的部分是什么?如果给同学讲解这个知识点会怎么说?这种方法能激活大脑的默认模式网络,促进深度学习。

-

建立家庭学习场域 建议设置"家庭共学时段",家长与孩子各自进行知识性活动(阅读、写作、技能学习),清华大学附属小学的跟踪调查显示,坚持实施共学计划的家庭,孩子专注力持续时间平均提升42%,亲子冲突减少68%。

-

重塑评价体系 引入"三维成长档案",记录知识掌握度、思维发展度、情感成熟度,例如将"主动查阅资料""完整表达观点"等软实力纳入评估,这符合OECD(经合组织)提出的21世纪核心素养框架。

可操作的五个行动方案

-

启动"家庭会议"机制 每周固定时间召开非批判性家庭会议,采用"三明治沟通法":肯定一个进步→讨论一个困惑→提出一个建议,注意保持1:2的倾听与表达时间比。

-

设计"问题解决本" 准备专用笔记本,引导孩子记录每天遇到的难题及解决过程,加州大学研究证明,这种可视化操作能增强前额叶与海马体的神经联结,提升问题解决能力。

-

实施"番茄工作法"改良版 25分钟专注学习+5分钟肢体活动(如手指操),每完成4个周期进行20分钟兴趣活动,这种模式符合青少年注意力曲线规律。

-

创设"知识迁移"场景 将数学应用题改编为超市采购清单,用英语剧本演绎历史事件,通过学科融合打破知识壁垒,北京四中的教学实践表明,这种方法能使知识留存率提高55%。

-

建立"成长型庆祝"仪式 不以分数为唯一庆贺标准,设立"坚持奖""创意奖""勇气奖"等多元化激励,神经影像学显示,这种正向反馈能促进多巴胺分泌,形成良性学习循环。

教育不是一场你追我赶的竞赛,而是一段共同成长的旅程,当我们放下焦虑的放大镜,拿起理解的显微镜,终将发现:每个孩子都是等待破译的密码本,他们的学习困境往往是唤醒教育智慧的契机,记住爱因斯坦的那句名言:"每个人都是天才,但如果你用爬树能力评判一条鱼,它终其一生都会觉得自己是个笨蛋。"让我们携手为孩子打造一片允许试错、鼓励探索的学习生态,这才是破解"学习不好"困局的终极密码。

(全文共计1286字)