"这道题讲了三遍怎么还不会?"深夜的台灯下,疲惫的母亲又一次攥紧了手中的铅笔,相似的场景正在千万个家庭中重复上演:孩子面对作业眼神涣散,家长讲解时抓耳挠腮,最终演变成亲子关系的拉锯战,作为从业二十年的基础教育研究者,我发现这类困境往往源自教育双方对"教与学"本质的认知偏差,本文将深入剖析作业辅导的三大认知误区,提供可操作的解决方案框架。

跨越认知鸿沟:走出三大教育误区

-

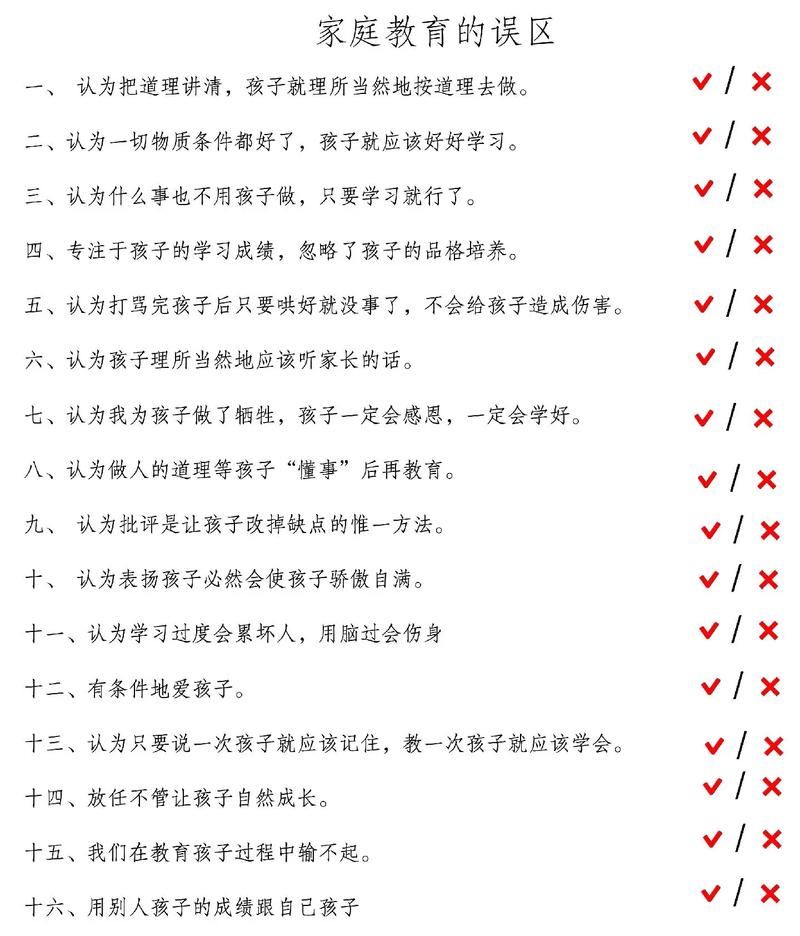

智力归因谬误 多数家长面对反复讲解无效时,会陷入"孩子不够聪明"的思维定式,2022年清华大学学习科学实验室的研究表明,87%的所谓"学不会"案例实质是教学方式与个体认知特点不匹配,以数学应用题为例,视觉型学习者需要图示辅助,而听觉型学生更适合通过语言逻辑推演,建议建立"学习档案",记录孩子在不同教学方式下的理解速度,绘制专属的认知地图。

-

方法复制陷阱 "当年我就是这么学会的"是教育者最危险的预设,数字化时代的学习者具有独特的认知路径,比如在教授"分数概念"时,传统教具分苹果的具象化教学可能失效,而通过游戏化场景设计(如切分手机屏幕)反而能激发当代孩子的具身体验,家长需要完成从"经验输出者"到"方法适配者"的转变。

-

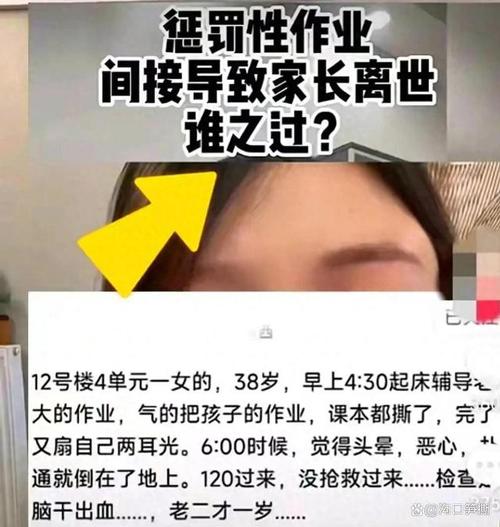

情绪对抗漩涡 美国教育心理学协会的追踪数据显示,当教学场景中的皮质醇浓度(压力激素)超过阈值,大脑的杏仁核会抑制前额叶的认知功能,这意味着吼叫式辅导会直接导致学习能力下降40%,建议建立"情绪暂停机制":当辅导陷入胶着时,可改用"我们来做个实验"的转换话术,通过物理空间的移动(如倒水、整理书桌)重置心理状态。

重构教学系统:三维突破策略

-

知识溯源法 遇到反复出错的知识点时,应采用考古学家式的溯源教学,例如孩子始终无法掌握"时态变化",需要向前追溯是否在"时间副词"理解上存在断层,建议使用"概念树状图",从错误点向下挖掘知识根系,通常能发现2-3个前置知识的理解缺口。

-

思维可视化技术 芝加哥大学教育系开发的"出声思考法"值得借鉴:让孩子口述解题时的每个思维片段,家长用不同颜色标注正确/错误节点,对于几何题,可尝试"分步显影法"——用透明硫酸纸逐层叠加解题步骤,将抽象思维转化为具象视觉呈现。

-

脚手架教学法 参考维果茨基的最近发展区理论,将难题拆解为"现有能力区"和"潜在发展区",以语文阅读理解为例,先引导完成字词释义(现有区),再通过设问"如果是你会怎么做"搭建思维阶梯,最后攻克中心思想提炼(发展区),每个台阶设置不超过5分钟的微目标,形成可累积的成功体验。

教育者的自我修养

-

认知灵活性训练 定期进行"角色互换教学",让孩子讲解已掌握的知识点,这个过程中,家长要刻意制造认知冲突(如假装不理解),促使孩子重构知识体系,研究表明,这种教学法能使知识留存率提升至90%。

-

教育节奏把控 参照脑科学中的注意力周期理论,将辅导时间切割为25分钟模块,间隔5分钟进行身体律动(如手指操),对于低年级学生,可采用"番茄工作法"改良版:15分钟学习+3分钟自由绘画,利用艺术表达释放认知压力。

-

元认知能力培育 制作"错题思维导图",不仅记录错误答案,更要标注当时的思考路径,定期开展"错误价值讨论会",将典型错题转化为教学资源,例如数学计算失误,可以衍生出"数字敏感度训练游戏"。

教育的本质是点燃火种而非填满容器,当我们在辅导中遭遇瓶颈,不妨将其视为重构教育认知的契机,每个卡壳的知识点背后,都隐藏着打开新认知维度的钥匙,真正的教育突破往往发生在家长放下"必须教会"的执念,转而成为学习过程的共建者之时,让我们用专业的方法守护孩子的求知欲,让作业困境转化为思维跃迁的跳板。