当"小升初"三个字成为家庭教育的高频词,无数家庭正在经历着相似的焦虑:原本活泼开朗的孩子突然变得沉默寡言,作业本上的红叉越来越多,书包里永远少带课本,甚至开始频繁找借口逃避作业,这些现象背后,折射出的不仅是学业衔接的断层,更是孩子身心发展面临的重要转折。

识别"不在状态"的真实信号 很多家长将"不在状态"简单等同于成绩下滑,实则需从三个维度深入观察:

-

行为模式突变:原本整洁的书桌开始堆满杂物,准时完成的作业开始拖延,每天穿校服都要反复催促,某重点小学班主任王老师发现,班里突然不愿举手回答问题的学生,往往在三个月内会出现成绩滑坡。

-

情绪波动加剧:12岁的晓晨在连续三次数学测试失利后,开始用"我就是学不好"来逃避练习,这种习得性无助若未及时干预,极易演变为长期厌学情绪。

-

作息规律紊乱:临床心理医生统计显示,小升初阶段有37%的儿童出现入睡困难或早醒症状,这与生理发育期叠加升学压力的双重影响密切相关。

解构状态失衡的深层原因

-

认知发展断层:小学阶段具象思维与初中抽象思维的转换,使孩子面对几何证明、文言文理解时产生认知障碍,北京某示范初中调研显示,42%新生在首次接触代数时出现理解困难。

-

环境适应挑战:从"班主任全天跟班"到"学科教师轮换制"的转变,要求孩子在1周内记住9位任课教师的教学风格,这种人际关系的重构常被低估其影响力。

-

评价体系升级:某教育研究院跟踪调查发现,当评价标准从"按时完成作业"转向"解题思维过程",62%的学生需要3-6个月适应期,期间易产生自我怀疑。

构建四维支持系统 (一)认知重塑:搭建思维桥梁

-

数学过渡策略:在六年级暑假引入"思维可视化"训练,用数形结合的方式理解方程概念,例如用天平模型演示3x+2=11的解法过程。

-

语文衔接要点:精选20篇经典文言短文进行"古今对话"训练,如将《论语》名句改写为微信对话体,降低畏难情绪。

-

英语提升路径:通过原版分级读物建立语感,推荐《神奇树屋》系列,每天15分钟听读结合,培养跨学科思维能力。

(二)习惯再造:设计过渡缓冲带

-

时间管理沙盘:使用"番茄钟+任务卡"组合,将作业分解为25分钟可完成模块,家长可制作闯关地图,每完成3个"番茄"解锁一个小成就。

-

错题转化机制:建立"错题银行"制度,将典型错误分类存入不同"账户",每周进行"利息结算"(举一反三练习)。

-

预习系统搭建:开发"三色便签预习法"——蓝色记录已知内容,黄色标注疑问,红色标记需重点听讲部分。

(三)心理调适:构建情绪安全网

-

家庭会议制度:每周固定时段进行"成长复盘",采用"3+2"发言模式(3个进步点+2个改进方向)。

-

压力释放方案:创建"情绪收纳盒",允许孩子用绘画、日记或录音方式宣泄压力,家长承诺未经许可不查看内容。

-

成功体验设计:设置"微目标达成体系",如连续3天整理错题可兑换30分钟自主时间,强化正向反馈。

(四)环境优化:营造支持性生态

-

学习空间改造:采用"三区划分法"——专注区(书桌)、休整区(懒人沙发)、展示区(成果墙),提升空间功能效率。

-

人际网络建设:组建5-7人的"成长共同体",定期进行学科擂台赛、思维导图共创等活动。

-

家校协同机制:建立"三明治沟通法"——每次联系先说1个进步点,再提1个改进建议,最后以鼓励收尾。

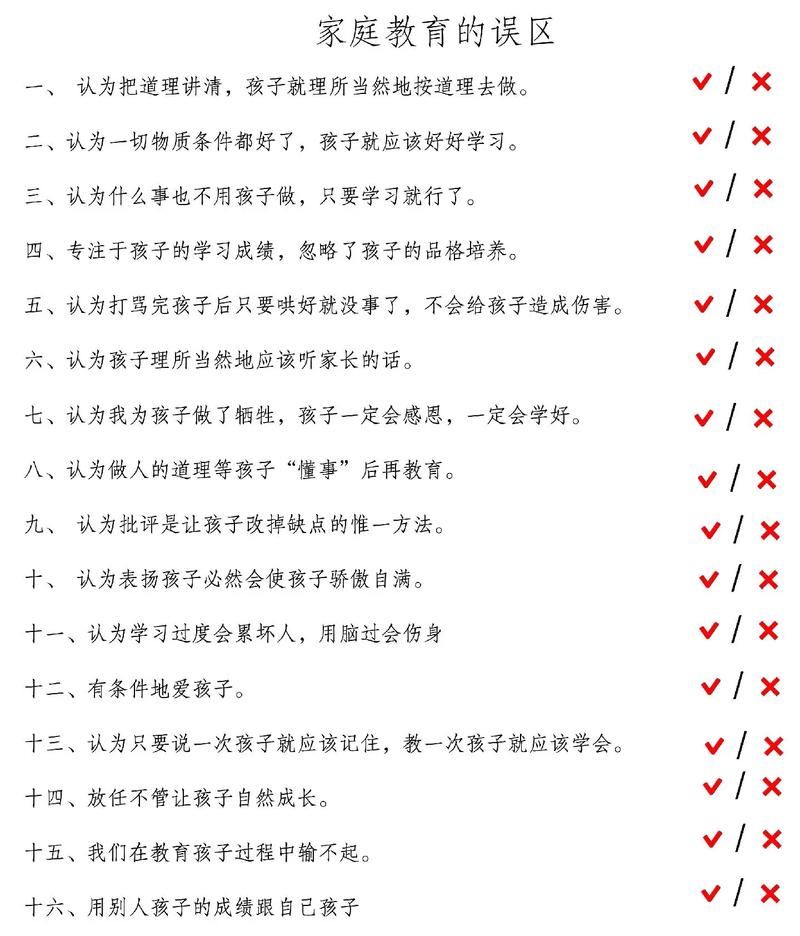

警惕三大教育误区

-

盲目加码陷阱:某培训机构调研显示,提前学习初中课程的学生中,有58%在正式开学后出现注意力涣散,反而不及循序渐进的学生。

-

横向比较伤害:"你看邻居家小明..."这类对比会使孩子自我认知偏移,建议改为纵向成长档案记录。

-

承诺奖励误区:物质奖励需与内在动机培育结合,过度使用易导致功利性学习态度。

长效跟踪与阶段评估 建议建立"90天观察-调整周期",前30天重点观察行为改变,中间30天强化习惯养成,最后30天进行适应性评估,采用"雷达图评估法",从学习方法、情绪管理、时间规划等五个维度进行动态监测。

某教育机构跟踪数据显示,经过系统干预的学生,在小升初过渡期的学业适应效率提升40%,情绪困扰发生率降低65%,这个数据提醒我们:状态调整不是简单的行为矫正,而是需要家庭、学校、孩子三方共建的支持体系。

当清晨的阳光再次照进书房,或许我们该放下成绩单的焦虑,真正看见那个正在努力成长的少年,他们需要的不是催促的闹钟,而是理解的眼睛;不是标准答案的禁锢,而是探索未知的勇气,教育的真谛,从来都不是在起跑线上的你追我赶,而是帮助每个孩子找到属于自己的成长韵律。