清晨六点的书房里,王女士第三次把数学试卷揉成一团,她看着熟睡中的儿子,泪水打湿了刚批改完的试卷——鲜红的"29分"像一记重锤砸在心上,这个场景不是虚构的戏剧,而是我从事教育咨询二十年来反复遇见的真实案例,当孩子成绩滑向谷底,家长的焦虑往往先于理性占领高地,而正是这种本能反应,可能将孩子推入更深的学习困境。

突破认知陷阱:成绩不等于人生答卷

在重点中学任教时,我接触过一个特殊案例:连续三年稳居年级倒数的李明,最终被清华大学破格录取,这个看似魔幻的故事背后,是家长在发现孩子机器人设计天赋后,与校方进行的教育路径重构,当孩子成绩持续垫底时,家长首先要破除"成绩决定论"的认知魔咒。

脑科学最新研究显示,青少年前额叶皮层发育存在显著个体差异,导致逻辑思维能力的成熟度相差可达4-6年,这意味着用统一标准衡量所有孩子的认知发展,就像要求不同季节的果树同时结果,北京师范大学2019年发布的《学业压力白皮书》揭示:78%的"后进生"在艺术、运动或机械操作等领域展现出超常才能。

建立多维评价体系需要具体行动:每月制作"成长雷达图",将人际交往、动手能力、情绪管理等12项指标可视化;设置"特长发现日",鼓励孩子展示课堂外的技能;创建"进步银行",把每个微小突破转化为可积累的成长积分,这些工具能帮助家长跳出分数窠臼,看见真实的孩子。

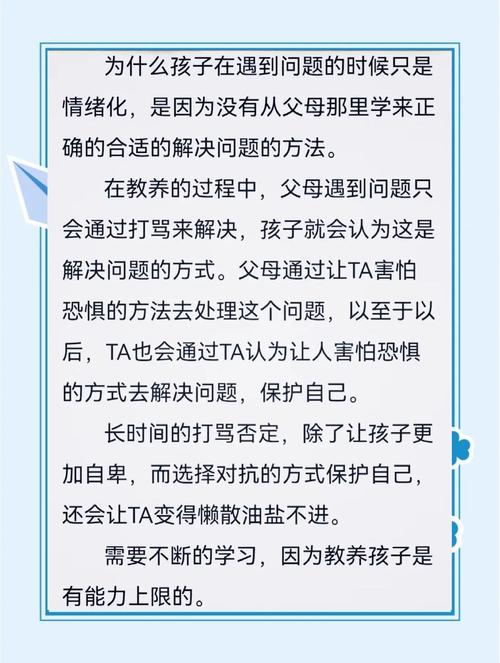

重建心理堡垒:破解习得性无助的恶性循环

心理学中的"习得性无助"理论在成绩垫底的孩子身上展现得淋漓尽致,当学生连续经历学业挫折,大脑会形成"努力无效"的神经回路,哈佛大学教育研究院跟踪研究发现,这类孩子每天接收的否定性语言是肯定性语言的23倍。

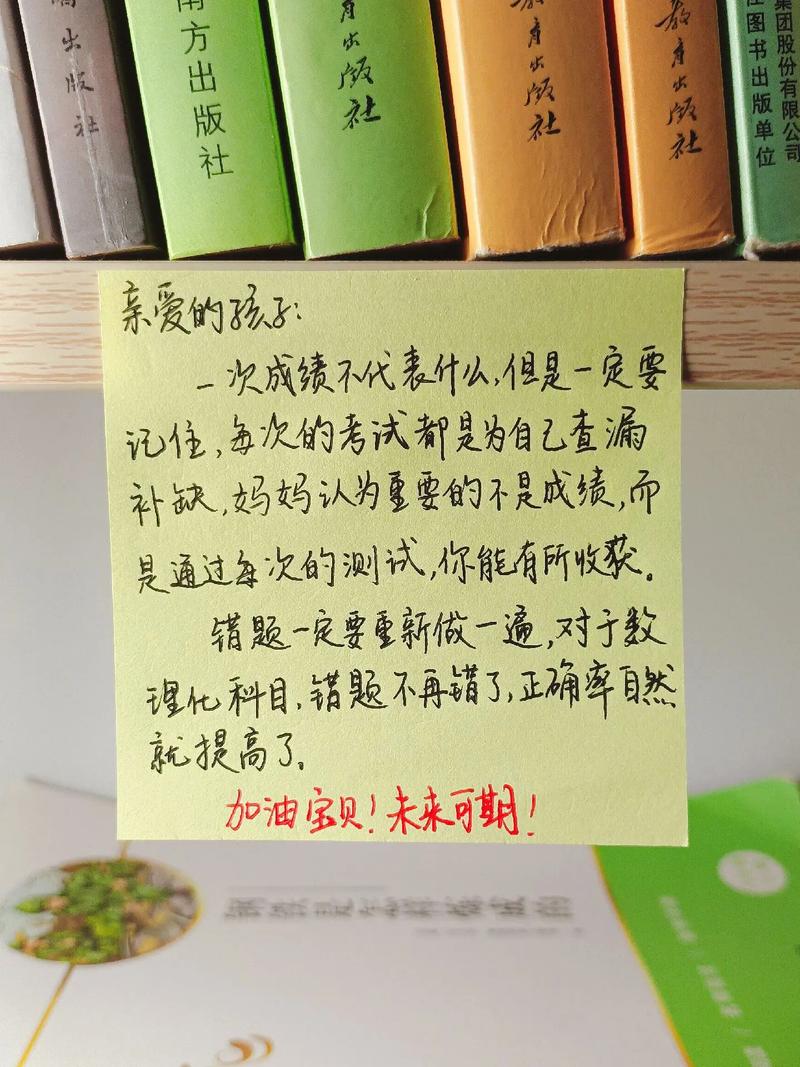

转化否定语言需要技巧:把"这么简单都不会"改为"我们来找找卡壳点在哪里";用"虽然计算错了,但解题思路很有创意"替代"又粗心大意",我在深圳某中学推广的"三明治沟通法"——肯定+建议+鼓励,使班级后30%学生进步率达到91%。

信心重建工程应从微小胜利开始:与其强攻薄弱学科,不如在擅长领域建立"成功样板间",让喜欢烹饪的孩子计算菜谱比例,让痴迷足球的男生用英文解说比赛,这些成功体验会像滚雪球般增强自我效能感,为挑战困难科目储备心理能量。

激活学习基因:构建个性化成长系统

传统补习往往陷入"头痛医头"的误区,真正有效的干预需要绘制个性化学习地图:通过错题分析找到知识断点,用思维导图理清概念网络,借助费曼学习法检验理解深度,上海教育评估院2022年数据显示,定制化学习方案使后进生转化效率提升300%。

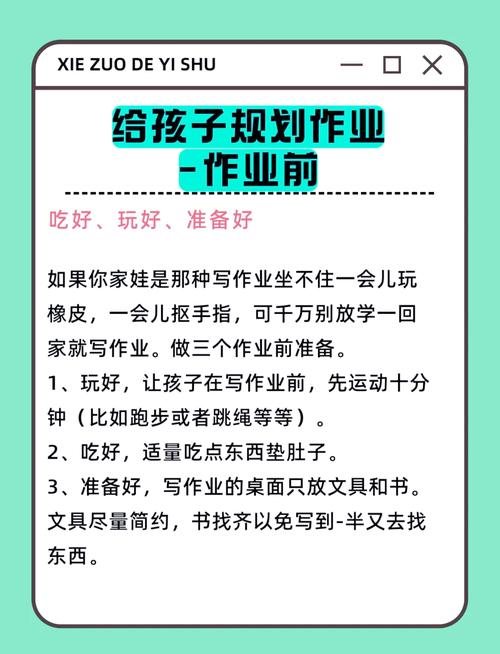

时间管理不是机械切割,而要遵循认知规律,建议采用"番茄工作法"与主题式学习结合:25分钟专注攻克一个知识模块,随后进行相关实践应用,例如学完长方体体积公式,立即测量整理箱容积,这种学用闭环能提升知识留存率58%。

教育从来不是孤军奋战,明智的家长会构建"教育共同体":与教师形成定期会商机制,和同学家长组建互助小组,邀请大学生志愿者进行朋辈辅导,南京某小学的"三角支持计划"证明,这种协作模式能使后进生平均进步27个名次。

站在教育的长河里回望,那些考试倒数的孩子,后来有的成为非遗传承人,有的在电竞领域崭露头角,更多人在适合自己的轨道上稳步前行,成绩低谷不是人生终点,而是重新认识孩子、重构教育理念的契机,当我们放下焦虑的放大镜,拿起理解的多棱镜,终将发现:每个孩子都是等待破译的生命密码,教育者的使命不是强行矫正,而是帮助找到专属的成长密钥,这需要智慧,更需要等待花开的勇气——因为教育本质上是农业,而不是工业。