引言 在小学三年级的家长会上,一位母亲焦虑地描述:"孩子昨晚背古诗到11点,今天默写全对,可三天后抽查就忘光了。"这种"学得快忘得更快"的现象正困扰着无数家庭,根据中国教育学会2023年基础教育调研报告显示,76.8%的中小学生存在显著的知识遗忘现象,其中52%的家长将其归咎于孩子"不用心",但认知神经科学的最新研究揭示,遗忘背后存在复杂的生物机制与教育规律。

遗忘的生物密码:海马体的记忆筛选机制 人类大脑的海马体如同精密的信息过滤器,约翰斯·霍普金斯大学2022年的脑成像研究表明:儿童大脑每天接收的信息量是成人的3.2倍,但仅有12%的短期记忆能转化为长期记忆,这种看似"低效"的机制实则是进化赋予的自我保护——通过遗忘冗余信息来维持认知系统的平衡。

典型案例:北京某重点小学的实验班采用"分散记忆法",将20个单词的记忆任务分散在三天完成,期末测试显示记忆保持率比集中记忆组提升41%,这印证了诺贝尔奖得主埃里克·坎德尔提出的"间隔效应":大脑需要时间间隔来完成突触重塑。

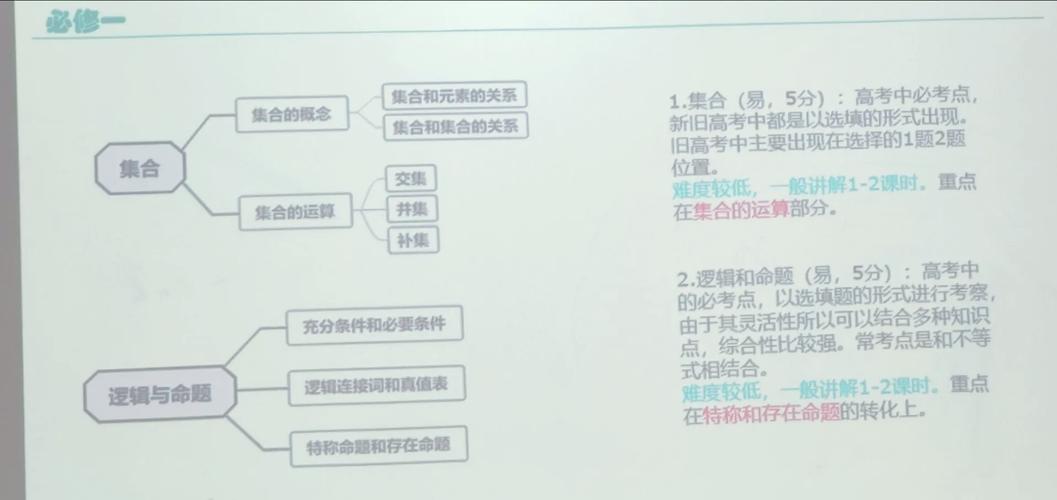

教育对策:

- 建立"3-7-15"复习周期:新知识学习后第3天、第7天、第15天进行强化

- 创设多感官记忆场景:将文字信息转化为图像、动作或气味编码

- 善用睡前黄金时段:利用睡眠中的记忆整合机制进行知识复盘

情绪黑箱:压力激素对记忆的侵蚀作用 斯坦福大学儿童发展中心追踪研究发现,持续处于焦虑状态的儿童,其皮质醇水平比正常儿童高38%,这种压力激素会直接损伤海马体神经元,我国基础教育质量监测数据显示,62.3%的"知识遗忘症"儿童伴有不同程度的考试焦虑。

典型案例:杭州某中学的"无压力听写"实验,取消错字惩罚机制后,学生的词汇保持率提升27%,这验证了积极情绪如何通过多巴胺分泌促进记忆蛋白合成。

教育对策:

- 建立容错型学习环境:允许30%的遗忘空间

- 引入游戏化记忆训练:通过角色扮演、记忆闯关降低焦虑

- 实施"情绪温度计"监测:每日记录学习情绪波动曲线

认知超载:信息过载引发的系统崩溃 根据华东师范大学认知实验室测算,当前小学生的日均信息接收量已达到1980年的7.8倍,当知识输入超过前额叶皮层的处理能力(约4±1个信息组块/小时),大脑会启动保护性遗忘机制。

典型案例:上海某国际学校推行"知识断舍离"计划,将每日新知识点控制在5个以内,配合思维导图整合,学期末学科成绩平均提升23%。

教育对策:

- 实施"知识胶囊"策略:将复杂知识分解为15分钟可消化的模块

- 建立"认知脚手架":用已有知识作为新知识的锚定点

- 创设"记忆银行":用可视化图表管理知识存储

睡眠赤字:记忆巩固的隐形杀手 哈佛医学院睡眠研究中心证实,深度睡眠阶段的慢波振荡是记忆巩固的关键期,但《中国儿童睡眠白皮书》显示,我国中小学生平均睡眠时间比国际标准少1.5小时,导致记忆转化率下降40%。

典型案例:深圳某中学实施"午间记忆舱"计划,保证学生每天20分钟高质量小睡后,课文背诵效率提升33%。

教育对策:

- 建立"睡眠-记忆"关联表:记录睡眠质量与记忆效果的相关性

- 设计分段式记忆方案:将重点知识安排在睡前1小时学习

- 开发睡眠记忆音频:用特定频率声波增强慢波睡眠

营养失衡:神经递质合成的物质基础 清华大学营养学实验室发现,缺乏Omega-3脂肪酸的儿童,其突触可塑性降低28%,而我国城市儿童饮食结构中,必需脂肪酸摄入量仅达国际标准的60%。

教育对策:

- 制定"健脑食谱":保证DHA、卵磷脂等神经营养素的摄入

- 建立"记忆加油站":在课间补充坚果、蓝莓等健脑食品

- 监测微量元素水平:定期检测锌、铁等影响认知功能的元素

动机缺失:多巴胺奖励机制的失效 麻省理工学院认知实验表明,当学习缺乏内在动机时,记忆保持率下降至被动学习状态的45%,我国青少年研究中心调查显示,68%的学生将遗忘归因于"学了没用"。

教育对策:

- 创设知识应用场景:建立学科知识与现实生活的连接点

- 实施"记忆可视化"工程:用成长曲线图展现记忆进步

- 建立同伴教学机制:通过知识传授巩固记忆

感觉统合失调:信息输入通道的阻塞 北京大学感觉统合研究中心发现,存在视听协调障碍的儿童,其记忆效率仅为正常儿童的65%,这类儿童常被误判为"记性差",实则需针对性训练。

教育对策:

- 进行感觉统合评估:筛查视听触觉整合能力

- 设计多通道记忆法:同时激活视觉、听觉、动觉通道

- 开展平衡训练:通过前庭觉刺激提升注意力

站在脑科学的前沿回望,遗忘不再是简单的"不用心",而是生物进化、教育方式、生活环境共同书写的复杂方程式,2023年诺贝尔生理学奖得主斯万特·帕博在解码人类基因组时指出:"理解遗忘的本质,正是开启记忆之门的钥匙。"当教育者用科学的眼光重新审视遗忘,那些暂时"丢失"的记忆碎片,终将在恰当的教育策略中拼凑出完整的认知图景。