教育新语境下的校规挑战 在基础教育阶段,每年约有23.6%的学生会经历不同程度的校规违反行为(数据来源:2022年教育部基础教育质量监测报告),这些看似简单的纪律问题,实则折射出青少年成长过程中的心理发展、价值构建与规则认知的复杂交织,当孩子第一次将违纪通知带回家时,家长的反应往往决定着这个事件最终成为教育契机还是亲子关系的裂痕起点。

家长应对的三大误区警示

-

情绪化反应模式 典型表现包括:当众训斥、翻旧账式指责、过度惩罚等,某重点中学调查显示,65%的违纪学生家长在首次得知情况时出现情绪失控,这种应激反应不仅无法解决问题,反而会加剧孩子的防御心理,14岁的小明在回忆父亲当众责骂的经历时说:"我当时觉得整个世界都在否定我。"

-

保护性代偿行为 部分家长采取代写检讨、找关系销记录等方式"化解"问题,这种过度保护如同为孩子构建无菌环境,使其失去建立规则意识的关键机会,某市青少年心理咨询中心数据显示,这类家庭的孩子二次违纪率高达78%。

-

说教式沟通陷阱 "我像你这么大时…""这些道理你该懂…"等句式构成的说教链条,往往使沟通陷入僵局,脑科学研究表明,青少年的前额叶皮层尚未完全发育,抽象说教的实际接收效率不足30%。

智慧家长的应对四步法 第一步:情绪稳压器的启动 建议采用"24小时冷静法则",给亲子双方预留情绪缓冲期,家长可运用"STOP技术":Stop(暂停)、Take breath(深呼吸)、Observe(观察)、Proceed(处理),某知名小学校长李女士分享:"当我得知孩子逃课时,先到书房练了半小时书法,这个缓冲期让我找到了理性沟通的切入点。"

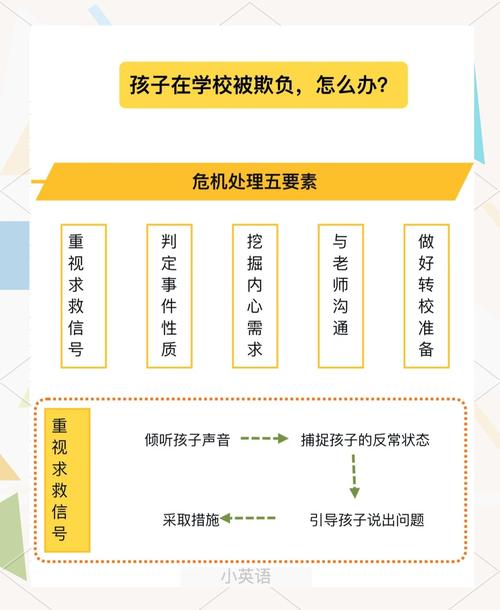

第二步:建立倾听的立体通道 实施"3W倾听法":What(发生了什么)、Why(深层原因)、How(如何解决),15岁的违纪学生小雨回忆:"妈妈没有打断我的解释,而是拿出笔记本记录,这个细节让我感受到被尊重。"同时要关注非语言信息,某家庭教育跟踪研究显示,82%的违纪行为背后存在未被察觉的心理需求。

第三步:构建问题解决共同体 引入"问题树分析法":与孩子共同绘制违纪事件的原因树状图,例如迟到问题,可能分解出睡眠管理、时间观念、交通方式等多个节点,北京某重点中学实践表明,采用此方法的家庭,学生行为改善效率提升40%,制定改进方案时,要包含具体量化的目标,如"本周设置三个闹钟间隔提醒"。

第四步:建立长效观察机制 设计包含周总结、月评估的跟进系统,某家庭教育指导手册建议采用"三色记录法":绿色代表进步,黄色提示注意,红色标记反复,重要的是要建立弹性机制,允许有10-15%的波动空间,避免完美主义压力。

家校协同的艺术

-

主动沟通的黄金法则 建议在接到校方通知24小时内进行首次沟通,采取"情况了解-原因探讨-解决方案"的三段式沟通模板,某省级优秀班主任王老师指出:"最有效的家长会带着孩子的自我分析报告来校交流。"

-

教育合力的形成路径 参与制定个性化改进方案时,要平衡校规要求与个性特征,例如对创意型违纪(如在课桌作画),可协商将天赋引导至合适平台,上海某中学设立的"创意合规展示区",成功转化了83%的艺术类违纪行为。

-

长期效果的维护策略 建议建立家校沟通日志,记录关键节点,某跟踪研究表明,持续6个月的有效家校互动,能使孩子规则意识提升57%,亲子关系质量提高42%。

从违纪到成长的蜕变 每起违纪事件都暗含教育契机,12岁的小杰在打破实验室规则后,与父母共同设计了"家庭科学安全守则",这个转化过程使其荣获市级科技创新奖,数据显示,经过正确引导的违纪学生,后期领导力得分比普通学生高出22个百分点。

教育的真谛不在于杜绝错误,而在于将每个错误转化为成长的阶梯,当校规的警戒线被触碰时,家长若能以理解代替指责,用引导替代惩罚,这场危机就会变成孩子社会化进程中的重要一课,我们培养的不是永不犯规的"完美木偶",而是懂得在规则与创新间平衡的成熟个体,正如教育学家杜威所言:"纪律是自由的条件,而自由是纪律的目的。"在这个充满挑战的育人过程中,愿每位家长都能成为孩子穿越成长迷雾时的智慧引航者。