五月槐花香飘满校园的时节,初三教室里的倒计时牌却像根无形的绳索,将十六七岁少年们的神经越勒越紧,张女士发现儿子最近总是凌晨三点惊醒,对着没写完的试卷突然摔笔怒吼;李老师注意到班上那个文静的女生开始频繁啃指甲,模拟考发卷时手指不住发抖,这些场景正在全国各地的中考家庭中不断上演,青春期撞上人生首场大考,激起的不仅是知识储备的较量,更是一场心理韧性的考验。

焦虑背后的三重风暴眼

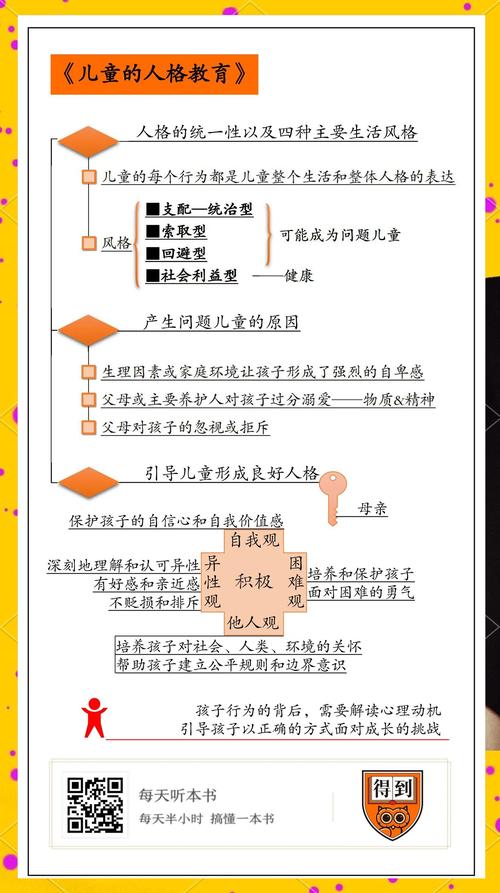

当家长困惑于孩子"突然性情大变"时,往往忽视了这场情绪风暴的复合成因,生理层面,正处于神经突触修剪期的青少年,前额叶皮层尚未发育完善,情绪调控能力本就薄弱,心理层面,认知偏差如同放大镜,将"中考失利=人生失败"的灾难化思维无限放大,环境层面,重点高中录取率、补习班进度对比、亲友询问等外界压力,如同不断收紧的绞索。

某重点中学心理咨询室的统计数据显示,每年3-6月接待的初三学生中,76%存在睡眠障碍,58%出现情绪失控症状,这些数据背后,是无数个在题海与焦虑中沉浮的年轻灵魂,生物学教授指出:"这个阶段孩子体内皮质醇水平比平时高出40%,相当于持续处于轻度应激状态。"

家庭教育的破局之道

在朝阳区某社区家庭教育指导站,王女士含泪讲述:"我们只是希望他考进重点高中,每天精心准备营养餐,推掉所有应酬陪读,换来的却是儿子摔门吼叫’别管我’。"这种典型场景暴露出当下家庭教育中普遍存在的三个误区:过度保护的"温室教养"、结果导向的"目标绑架"、以及忽视个体差异的"标准化期待"。

有效的家庭支持系统需要重构三个维度:

- 期待值管理:采用"动态目标设定法",将终极目标分解为可调整的阶段目标,例如将"必须考上XX中学"转化为"本月主攻数学薄弱环节"。

- 沟通模式升级:践行"三明治对话法"——肯定努力+指出问题+共同解决,避免"别人家孩子"式的对比,转而关注个体进步曲线。

- 情绪缓冲带建设:设立每日15分钟的"减压茶歇",家庭成员共同进行正念呼吸练习,创造非学习话题的交流空间。

学校教育的人性化转身

某市实验中学的"中考护航计划"提供了有益范本:将最后三个月课程调整为"知识巩固+心理建设"双轨模式,每周三下午的"心灵SPA"课程包含团体沙盘、音乐冥想、压力释放训练等内容,年级主任分享:"我们发现适度降低课业强度后,学生们的学习效率反而提升了20%。"

教师群体的角色转换尤为关键,资深班主任总结出"三个一"原则:每天一次微笑问候、每周一次个性化反馈、每月一次成长型谈话,这些微小的改变,能在高压环境中为学生构筑情感安全网。

青少年自我调节工具箱

在心理咨询室,15岁的小杨展示了她的"情绪急救包":写着励志语句的便签本、减压指尖陀螺、记录心情的密码日记,这些具象化的工具帮助她建立了情绪预警系统,实践证明,掌握以下技能能显著提升抗压能力:

- 生理调节法:当感到烦躁时,立即进行"54321"感官聚焦训练——说出5种看到的颜色、4种听到的声音、3种触摸到的质感、2种闻到的气味、1种尝到的味道。

- 认知重构术:用"虽然....."句式转化消极思维,虽然题没做完,但已掌握的知识点更牢固了。"

- 能量补给策略:遵循"番茄工作法"搭配"20-20-20护眼原则",每学习25分钟眺望20英尺外景物20秒,同时补充水分和坚果。

三方协同的护航体系

海淀区某示范校建立的"家校生铁三角"机制值得借鉴:每月举办"成长会客厅",学生主持三方会谈,自主分析学习状态;家长签署"情感支持承诺书",教师提供个性化督导方案,这种平等对话机制,让90%的参与者焦虑指数下降30%以上。

需要警惕的是,当孩子出现持续失眠、厌食、自伤倾向时,务必及时寻求专业帮助,北京师范大学认知神经科学团队研发的"压力值测评系统",能通过心率变异性和脑电波监测,精准评估焦虑等级,为干预提供科学依据。

教育的本质是培养完整的人,而非考试机器,当我们把镜头拉远,会发现中考不过是人生长跑中的第一个弯道,那些在备考过程中习得的情绪管理能力、抗压韧性、自我认知水平,才是真正支撑孩子走得更远的内在燃料,正如教育学家杜威所言:"教育即生长",在这段特殊的成长旅程中,比分数更重要的是守护每个年轻生命的心理健康权。