中考前三个月,当教室里倒计时牌的数字不断变小,我们总能发现一些学生眼中逐渐暗淡的光芒,这些孩子或趴在课桌上发呆,或机械地抄写着作业,眼神里透着与年龄不相称的疲惫,教育工作者和家长往往将这些现象简单归因为"懒惰""不上进",实则每个放弃挣扎的孩子背后,都隐藏着值得深思的教育命题。

动力消解的多维透视

当代青少年的学习动力危机,是多重压力叠加的必然结果,某重点中学的调研数据显示,初三学生平均每天有效睡眠时间仅6.2小时,周课时量超过45节,周末补习参与率高达83%,当神经长期处于紧绷状态,大脑前额叶的决策功能会逐渐退化,产生类似"习得性无助"的心理防御机制。

教育目标异化带来的价值迷失尤为突出,一位初三班主任曾记录过这样的对话:"老师,考不上重点高中人生就毁了吗?"这个直击灵魂的发问,折射出青少年对现行评价体系的深刻质疑,当教育沦为分数竞赛的工具,当成长被简化成升学率的数字,最富创造力的青春必然会产生本能的抗拒。

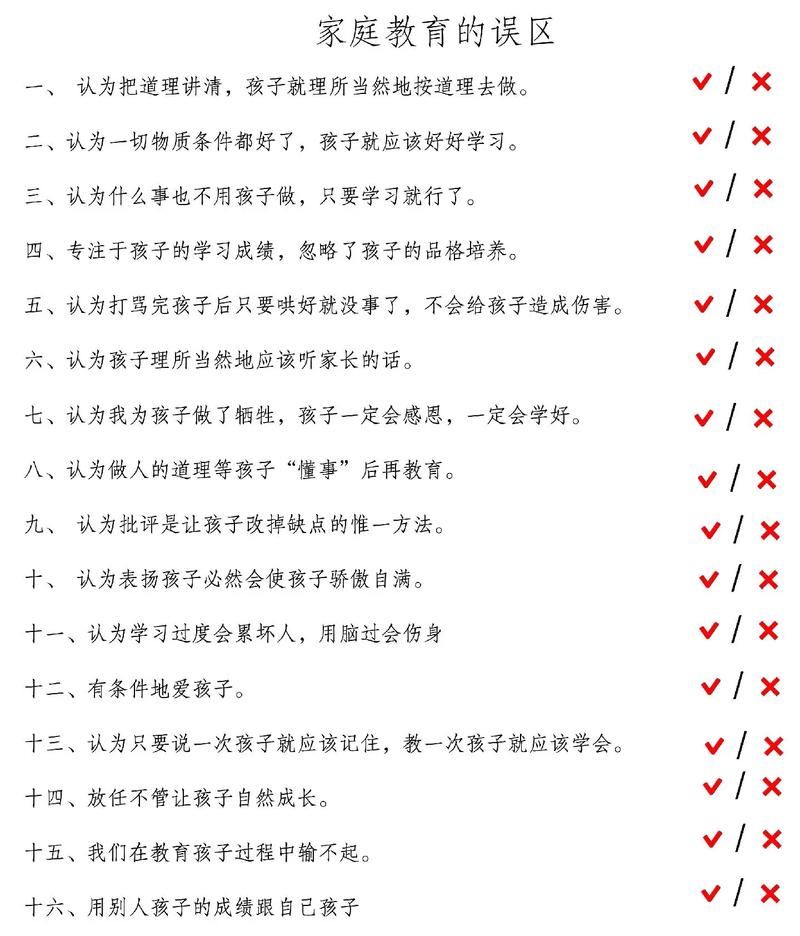

家庭期待的重负往往成为压垮骆驼的最后一根稻草,北京某心理咨询机构的数据显示,中考家庭中67%存在"牺牲者叙事",父母常将"我们这么辛苦都是为了你"挂在嘴边,这种情感绑架使孩子背负着沉重的道德债务,当压力超出承受阈值时,逃避就成为自我保护的本能选择。

破局路径的立体建构

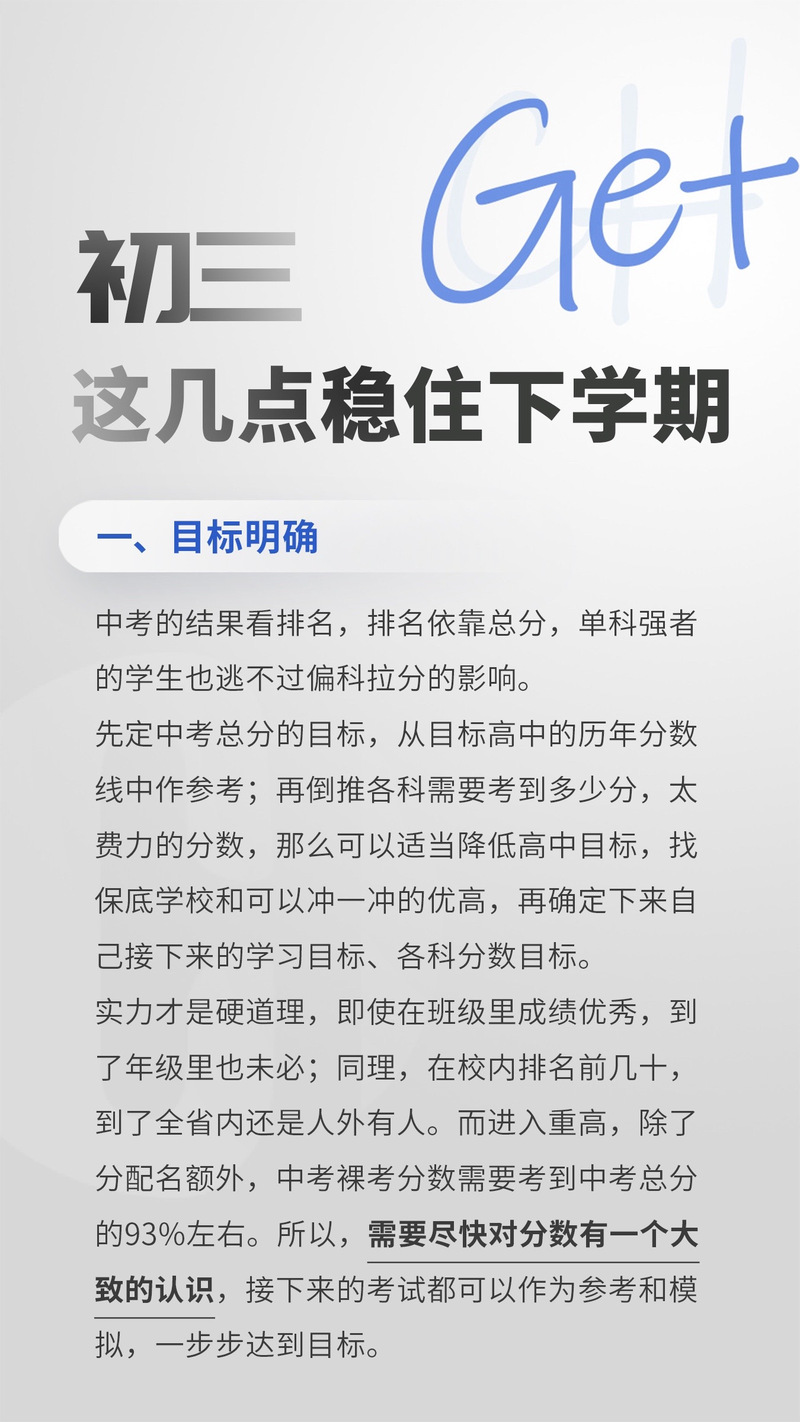

重建认知框架需要教育智慧的深度介入,上海某示范性中学开发的"目标可视化"课程颇具启示:引导学生将中考目标分解为"成长里程碑",用思维导图具象化知识网络,通过"学习能量账户"记录每天的进步,这种将抽象目标转化为具体路径的方法,能有效缓解目标焦虑。

个性化赋能体系的构建是激发内驱力的关键,杭州某初中推行的"学科导师制"值得借鉴:根据学生思维特点匹配导师,为逻辑型学生设计探究式任务,为感受型学生创设情境化学习,为行动型学生设置项目式挑战,差异化教学策略让每个生命都能找到绽放的方式。

压力转化机制的创新是突围的重要突破口,成都某学校开发的"压力熔炉"工作坊颇具创意:通过戏剧疗法重现考试场景,用艺术表达转化焦虑情绪,借团体辅导建立支持系统,当压力被看见、被言说、被转化,就能蜕变为成长的动力。

教育共同体的责任重构

教师角色的迭代升级势在必行,新时代的教育者需要从知识传授者转型为成长教练,北京某特级教师创设的"三分钟心灵对话"制度值得推广:每天利用课间与学生进行个性化交流,用共情代替说教,用引导替代命令,在细微处重建师生信任。

家庭教育的范式转换刻不容缓,智慧型家长应该成为情绪的容器而非压力的放大器,广州某家长学校研发的"情感脚手架"技术颇有成效:通过"情绪温度计"每日监测,运用"三明治沟通法"(肯定+建议+鼓励),建立"家庭能量补给站",这些方法能有效改善亲子互动质量。

社会支持系统的完善是根本保障,德国"青少年教育咨询站"模式值得借鉴:社区配备专业团队,提供24小时心理热线、学业规划指导、职业体验基地等多元化支持,当整个社会形成教育关怀网络,青少年的成长就能获得更丰沃的土壤。

站在教育转型的历史节点,我们更需要用发展的眼光看待中考前的动力危机,这不仅是某个学生的阶段性困境,更是整个教育生态进化的契机,当我们不再把考试作为教育的终极目的,当学习回归探索世界的本质,当成长真正指向生命的完整,那些暂时迷失方向的青春,终将在理解与智慧的滋养中重新找到前进的力量,教育的真谛,不在于制造完美无缺的应试机器,而在于培养永葆好奇、永不言弃的终身学习者。