在咨询室见到李女士时,这位焦虑的母亲正为14岁儿子的"懒惰"而失眠。"作业总要催十遍才动笔""考试前还在打游戏""补习班钱花了却不见效果",这些控诉背后,折射出千万家庭正在经历的困境,但当我深入了解后发现,这个被贴上"懒惰"标签的男孩,曾连续三个月在深夜偷偷修改编程作品,只为参加市级科创比赛,这种表面矛盾提醒我们:当代青少年的学习动力问题,远比简单的"懒惰"标签复杂得多。

"伪懒惰"现象背后的三重心理机制

习得性无助的恶性循环

当学生经历连续学业挫败时,大脑杏仁核会形成"努力=失败"的负面联结,初二学生小浩的数学笔记本上,用红笔反复涂抹的"我真笨"字样,正是这种心理创伤的具象化表现,研究发现,经历三次以上同科目考试失利的学生,主动学习时间会骤降62%。

自我价值保护的本能反应

青春期特有的"假想观众"心理,使少年们更倾向用"不想学"掩盖"学不会",就像初三女生小雅,表面说着"物理没意思",实则是恐惧暴露理解力不足,这种心理防御机制,本质上是对自尊心的保护。

前额叶发育滞后的生理现实

神经科学证实,人类负责规划决策的前额叶皮层,到25岁才完全成熟,这意味着初中生面对手机诱惑时的自制力,就像用儿童自行车刹车控制卡车——并非态度问题,而是生理局限。

破解困局的四大教育策略

重建认知脚手架

具体操作:

- 将"为什么总不努力"转为"上次成功完成作业是什么情况"

- 制作"能力成长树",每项小进步都贴成树叶(例:记住5个单词=1片绿叶)

- 采用"三明治反馈法":肯定+建议+鼓励("解题思路很新颖,如果书写规范些就更好了,继续发挥创造力!")

创设心流体验环境

上海某重点中学的实践显示,将45分钟课堂拆解为15分钟知识模块+10分钟实践任务+5分钟小组展示后,学生专注度提升40%,家庭可借鉴:

- 设立25分钟"番茄钟"学习时段,配以沙漏视觉化时间

- 设计知识闯关游戏,例如用历史事件制作"朝代争霸"卡牌

- 建立"问题银行",累计解答20题兑换一次家庭活动

构建支持性关系网络

典型案例:北京王先生通过"家庭读书会"形式,每周与孩子共读1小时社科书籍,三个月后,孩子的议论文写作能力提升显著,关键点在于:

- 避免"监工式"监督,转为"同学式"共学

- 创建跨学科讨论小组(如将物理知识用于分析篮球抛物线)

- 善用"非暴力沟通"公式:观察+感受+需要+请求

唤醒内在目标感

广州某校开展的"职业影子日"活动中,学生跟随工程师父亲工作后,数学作业完成率提升75%,激发内驱力的具体方法:

- 制作"梦想拼图",将学科知识与未来愿景关联(如学好英语=解锁海外考古机会)

- 开展"真人图书馆",邀请不同职业家长分享知识应用场景

- 建立"个人成就博物馆",收藏代表进步的各种实物

警惕教育中的"隐性暴力"

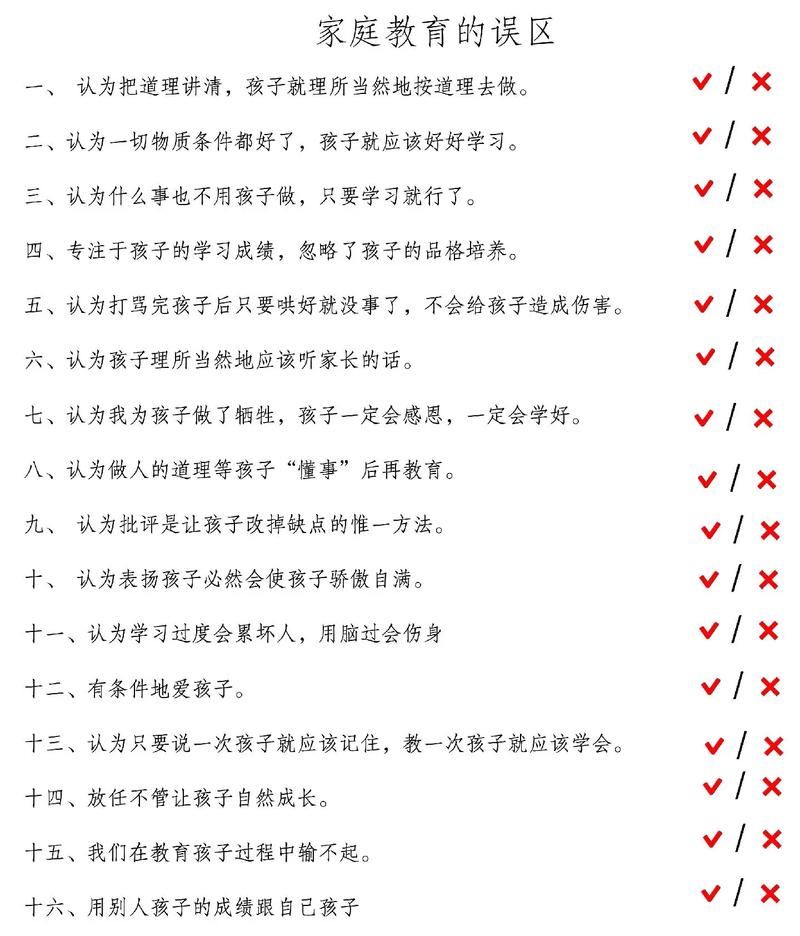

某省重点中学的调查显示,42%的"问题学生"曾经历以下教育误区:

- 虚假激励:"你聪明就是不努力"(暗示能力固定)

- 负向对比:"邻居孩子都能考前十"(激发逆反心理)

- 情感绑架:"我们这么辛苦都是为了你"(制造愧疚压力)

更有效的替代方案:

- 成长型话术:"这次比上次多坚持了10分钟"

- 自我比较:"看看三个月前的解题记录"

- 情感支持:"需要帮助时我们都在"

从"失控"到"赋能"的转型之路

南京某初中班主任的"改变实验"值得借鉴:通过建立"个性化目标管理系统",将班级平均分提升23分,系统包含:

- 多元智能评估(语言、逻辑、运动等8维度)

- 动态目标调整机制(周目标可修正)

- 可视化进度仪表盘

- 同伴督导联盟

这个案例揭示:当教育者用发展的眼光看待学生,用专业的工具支持成长,"懒惰"的表象自会消散,就像小浩在获得数学建模机会后,主动报名了奥数培训班;小雅加入物理实验社后,开始研究相对论科普读物。

教育本质上是点亮心灯的艺术,当我们撕下"懒惰"的粗暴标签,用心理学的显微镜观察,用教育学的工具箱支持,终将发现:每个少年心中都住着一位渴望成长的勇士,需要的只是被理解的温度和被发现的光芒,这或许就是破解"伪懒惰"迷局的终极答案——用专业与爱心,唤醒蛰伏的生命潜能。