引言:高考不是终点,状态调整需科学

每年高考前夕,总有一批考生陷入焦虑、失眠甚至自我否定的困境,家长常问:“孩子明明很努力,最近却总是心不在焉,我们该怎么做?”作为从业15年的教育心理学研究者,我深知这种状态背后是长期压力积累与认知偏差的共同作用,本文将结合临床案例与科学理论,为家长提供分阶段、可操作的应对策略。

第一阶段:早期预警——识别“考前综合征”的5大信号

真正的危机往往始于细微变化,当孩子出现以下征兆时,需引起重视:

- 情绪波动异常:突然暴躁易怒或持续低落,对日常活动丧失兴趣

- 学习效率骤降:连续3小时无法专注,反复抄写同一段课文却记不住内容

- 身体反应预警:频繁头痛、胃痛,出现入睡困难或早醒(凌晨3-4点惊醒)

- 逃避行为加剧:找借口请假在家,拒绝参加模拟考试

- 认知扭曲显现:常把“我肯定考砸”“人生完了”挂在嘴边

案例启示:2022年接触的考生小林,在二模后出现暴食行为,经评估发现其通过进食缓解对数学的恐惧,及时介入后,通过认知行为疗法调整,最终高考数学成绩超预期37分。

第二阶段:中期调整——科学干预的3大核心策略

认知重构——打破“高考决定论”魔咒

- 数据支撑:清华大学2023年新生调研显示,42%的状元坦言“高考发挥低于平时水平,但后续发展未受影响”

- 实操方法:

- 与孩子共同制作“人生可能性清单”,列举高考后20条发展路径

- 观看《高三》纪录片,了解不同考生的真实成长轨迹

- 设置“灾难化思维拦截器”:当孩子说出绝对化判断时,引导其列举3个反驳证据

学习节奏再造——从“疲劳战”到“精准打击”

- 脑科学依据:人类专注力黄金周期为90-120分钟,超时学习效率下降60%

- 黄金时间表模板:

| 时段 | 内容 | 原则 |

|--------|-----------------------|----------------|

| 7:00-9:00 | 薄弱科目专题突破 | 脑力巅峰期 |

| 15:00-17:00 | 套卷限时训练 | 同步高考时段 |

| 20:00-21:30 | 错题重构(不超过3类) | 避免新知输入 |

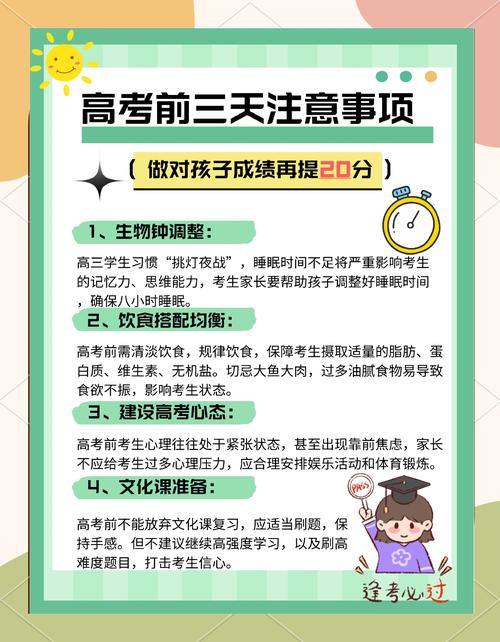

身心调适系统——建立“压力缓冲带”

- 生理调节:

- 每天20分钟有氧运动(心率维持在110-130次/分)提升海马体活性

- 摄入富含色氨酸食物(香蕉、坚果)促进血清素分泌

- 心理训练:

- 5-4-3-2-1 grounding技术:紧急焦虑时快速调用感官回到当下

- 设计“成功画面”:睡前引导孩子想象自己从容答卷的场景

第三阶段:临考应对——关键72小时的护航法则

考前3天:建立“心理安全岛”

- 停止所有新题练习,专注知识框架梳理

- 准备“应急工具包”:含薄荷糖(提神)、备用眼镜、耳塞(防干扰)

- 举行家庭“吐槽大会”:每人讲述自己经历过的失败与转机

考试当日:情绪急救黄金守则

- 入场前紧张:采用“战术呼吸法”(吸气4秒-屏息4秒-呼气6秒)

- 遇难题卡壳:立即在草稿纸写下所有相关公式/知识点激活思维

- 科目间过渡:严禁对答案,用轻运动(深蹲20次)清空思维缓存

家长必修课:避免4大致命误区

- 过度关怀陷阱:“今天想吃点什么?”可能加重心理负担

- 隐性施压话术: “隔壁小王模考又进步了”等于变相比较

- 反常行为预警:突然辞职陪考会传递焦虑信号

- 认知混淆错误:把成绩波动等同于态度问题

关键行动指南:

- 每天说1次“无论结果如何,我们都能找到出路”

- 准备3个励志故事(非清北案例),在适当时候讲述

- 控制每日过问学习次数不超过2次

高考是成长路标,而非人生围墙

2021年帮助过的考生小杨,在考前一个月出现惊恐发作,经过系统调整后考入理想院校,如今他已创办在线教育工作室,最常对学员说:“当年以为的灭顶之灾,不过是人生的小土坡。”作为教育者,我们始终相信:当家长放下对完美的执念,用科学方法赋能,每个孩子都能在挑战中完成属于自己的成人礼,高考终会过去,但这段共同成长的经历,将成为家庭最珍贵的财富。