当7岁的朵朵第三次在作业本上把"3+5"写成7时,妈妈终于忍不住焦虑:"明明语文成绩很好,为什么数学就是不开窍?"这样的场景在全国数百万个家庭中反复上演,作为从事基础教育研究15年的专家,我发现一年级女生数学入门困难的现象普遍存在,但90%的家长都陷入了引导误区。

数学启蒙困境背后的真相 (1)儿童心理发展的客观规律 7岁儿童的抽象思维刚进入萌芽阶段,前额叶皮层尚未发育成熟,研究表明,女孩在具体形象思维向抽象逻辑思维过渡的时间普遍比男孩晚6-8个月,当数学教学过早强调符号运算时,很多女孩会出现认知断层。

(2)性别差异的教育误区 美国数学协会研究证实,数学能力与性别无必然联系,但社会潜意识里的"女生理科弱"标签,常让家长在启蒙阶段就产生消极暗示,某重点小学跟踪调查显示,接受正向引导的女生群体,到三年级时数学优秀率比常规组高出42%。

(3)家庭引导的常见误区 78%的家长采用"刷题战术",42%过度依赖电子学习软件,这些方式恰恰违背了低龄儿童的认知规律,更严重的是,62%的家庭存在"你看别人都会了"的横向比较,导致孩子产生数学焦虑。

科学引导三步法实践指南 第一步:搭建具象化数感基础(2-3个月) • 生活化教学:准备100颗红豆,让孩子每天数不同数量(23颗、47颗等),建立数量与符号的真实连接 • 空间建构游戏:用积木搭建数字形状,通过触觉强化记忆,比如用6块积木拼出数字"6" • 绘本共读:选择《数学帮帮忙》《汉声数学图画书》等情境化启蒙读物,每天15分钟互动阅读

案例示范: 当教"5的分解"时,不要直接写5=2+3,可以摆出5颗草莓,让孩子自己分装在两个盘子里,记录所有可能性(1+4,2+3,3+2等),最后引导发现规律。

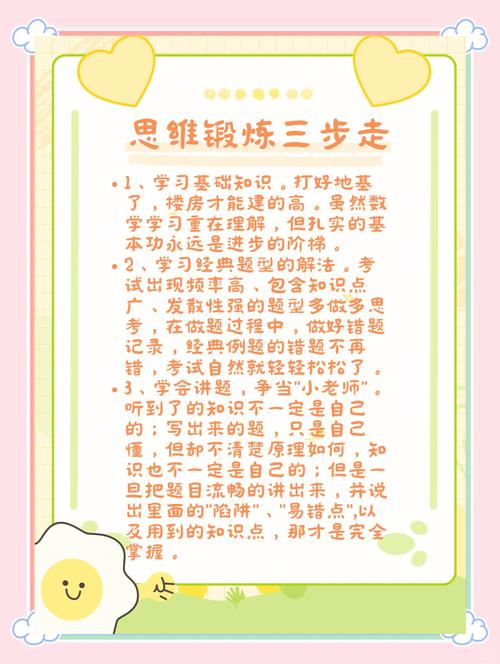

第二步:培养数学思维模式(4-6个月) • 思维可视化:用彩笔把解题过程画出来,树上7只鸟,飞走3只"就画出大树和飞走的小鸟 • 错误分析本:准备专属错题本,不直接改正答案,而是用贴纸标注"这个错误很有价值",引导孩子自己发现规律 • 角色扮演:每周设置"数学超市日",让孩子当收银员计算购物金额,家长故意给错钱培养验算习惯

关键技巧: 当孩子卡在某个问题时,不要直接告知答案,可以问:"如果是给你的布娃娃分糖果,你会怎么分?"通过移情思考激活数学思维。

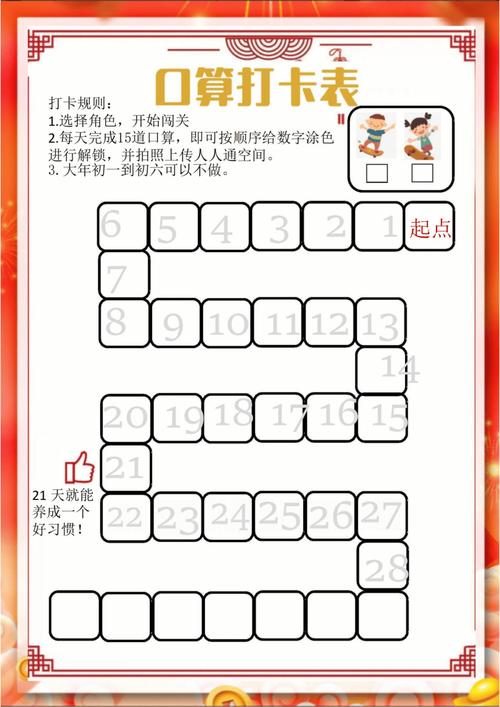

第三步:建立持续学习兴趣(长期培养) • 成就激励机制:设置数学闯关地图,每完成一个知识点就贴星星,集满10颗兑换小奖励 • 跨学科融合:结合孩子喜欢的舞蹈编排数拍子,用绘本故事设计数学谜题 • 正向心理建设:录制"数学成长日记",每月回看进步,强调"昨天的难题今天变简单了"

必须警惕的三个教育误区 (1)过度焦虑陷阱 首都师范大学追踪研究表明,在适当引导下,85%的数学后进生会在10-14个月内赶超平均水平,切忌表现出急躁情绪,家长的焦虑会直接转化为孩子的心理压力。

(2)盲目超前学习 某培训机构调查显示,提前学习二年级课程的一年级生,反而有68%出现基础概念混淆,要遵循"夯实基础-适度拓展"的原则,确保每个知识点完全内化。

(3)单一评价标准 数学能力包含数感、空间想象、逻辑推理等7个维度,建议制作多元评估表,记录孩子在不同维度的成长,避免用计算速度单一指标衡量。

教育建议:

- 每日保证20分钟亲子数学游戏时间

- 每两周与数学老师深度沟通一次

- 建立"错题银行"制度,用游戏币兑换错题攻克奖励

- 定期测量孩子对数学的焦虑指数(可用笑脸量表)

每个孩子都有独特的学习密码,北京某重点小学曾有名女生直到二年级才突然开窍,后来获得全国奥数金奖,教育不是百米冲刺,而是一场需要智慧和耐心的马拉松,当我们用科学的方法浇灌,用温暖的心态等待,终将看到思维之花绽放的奇迹,暂时的数学困境不是能力的判决书,而是教育方式需要调整的提示灯。

(本文数据来源:中国教育学会基础教育研究中心、北师大儿童认知发展课题组、国际数学教育委员会)