开学季的傍晚,总能在小区里听到此起彼伏的催促声:"半小时前就该完成的作业!""别人家孩子都写完了!"这些焦躁的呐喊背后,是无数一年级家长正在经历的困惑:为什么刚入学的孩子写作业如此磨蹭?这个问题不仅影响家庭氛围,更可能成为孩子学习生涯的第一道障碍,作为从业20年的基础教育研究者,我发现作业速度本质上是学习能力的综合体现,需要从生理发育、心理适应、习惯养成三个维度进行系统干预。

解码作业拖延的深层原因

-

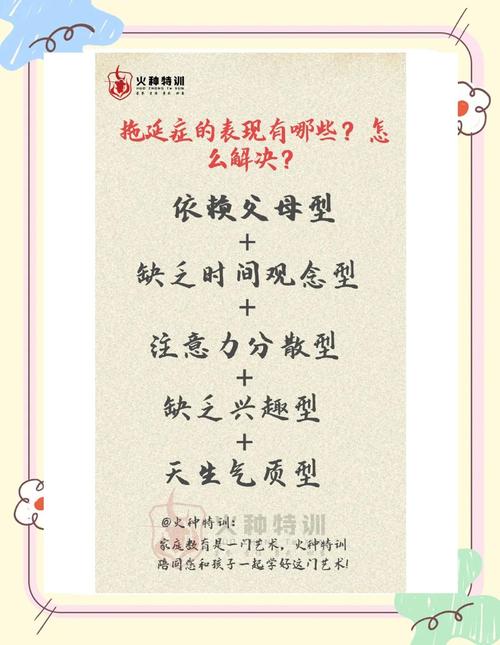

生理发展未达标的自然表现 7岁儿童的注意力集中时长约为15-20分钟,手部小肌肉群尚未完全发育,当家长要求孩子持续书写超过30分钟时,就像让成年人用左手连续抄写两小时会议记录,必然出现效率下降,某重点小学的跟踪调查显示,握笔姿势错误的学生,书写速度比正确握笔的同龄人慢40%。

-

环境转换引发的适应障碍 幼儿园到小学的跨越,意味着从游戏化学习到结构化学习的转变,某市教育研究院的调查数据显示,72%的一年级新生需要2-3个月适应书面作业形式,这种适应期若遭遇不当干预,可能诱发"习得性无助",形成恶性循环。

-

认知负荷超载的预警信号 当生字听写、算术练习、拼音读写同时出现时,孩子的大脑就像同时打开十个程序的电脑,神经科学实验证实,7岁儿童处理多任务时的错误率是成年人的3倍,作业速度慢往往是认知超载的自我保护机制。

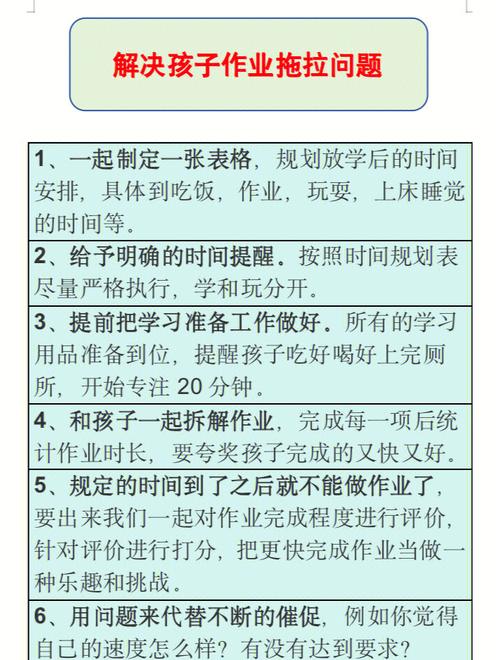

构建高效作业系统的实践策略 (一)生理准备训练方案

-

精细动作专项训练 每天设置10分钟"手指体操"时间:用镊子夹豆子、撕纸拼贴、串珠游戏等活动能有效提升手部控制力,北京某实验小学的实践案例显示,持续6周训练可使书写流畅度提升60%。

-

视觉追踪能力培养 设计"找不同"游戏:准备两幅相似图画,让孩子在1分钟内找出5处差异,武汉某重点小学的跟踪研究表明,这种训练能提升30%的作业审题速度。

-

体能储备计划 保证每天1小时中等强度运动:跳绳、拍球等双侧协调运动能促进大脑胼胝体发育,上海儿童医学中心的研究证实,运动量达标的学生作业专注时长平均延长8分钟。

(二)心理适应指导手册

-

具象化时间管理 将抽象时间转化为具体形象:用沙漏代替时钟,用积木块代表作业单元,例如完成数学练习可获得3块积木,集满10块可兑换奖励,这种可视化激励体系在某省级示范校应用中,使82%的学生作业效率显著提升。

-

阶梯式目标拆解 采用"番茄工作法"改良版:设置8分钟专注时段,完成后奖励3分钟自由活动,每周递增2分钟,逐步达到20分钟标准,杭州某教育机构的跟踪数据显示,该方法使作业完成时间平均缩短35%。

-

积极心理暗示系统 建立"成功日记":每天记录3项作业进步,如"今天多写了2个生字""主动检查了1道题",这种正向反馈机制在某家庭教育实验中,使孩子的作业主动性提升57%。

(三)环境优化方案

-

物理空间重构 打造"学习工作站":配备可调节高度的桌椅,保证双脚平放地面;使用护眼台灯,光照度保持在500-750勒克斯;移除视线范围内的玩具,保留必要的文具,某教育装备实验室测试显示,优化后的环境使作业错误率降低22%。

-

家庭支持系统建设 实施"静音陪伴"策略:家长在孩子作业时不玩手机、不看电视,可选择阅读纸质书籍,北京师范大学的对比研究证实,这种陪伴方式能使孩子注意力集中度提升40%。

-

家校协同机制 建立"作业沟通本":教师标注当日作业难点,家长记录完成情况,某区教育局的试点项目显示,这种双向反馈使作业返工率下降65%。

破解常见误区

-

代劳陷阱 家长切忌成为"作业救火队",某教育心理学的跟踪调查表明,代写作业的学生在三年级时学习动力下降73%,正确的做法是采用"脚手架"策略:当孩子遇到困难时,用提问引导思考而非直接给答案。

-

负向激励误区 "再不写完不许吃饭"这类威胁式语言,会导致皮质醇水平升高,反使效率下降,神经教育学实验显示,积极鼓励能使多巴胺分泌增加30%,显著提升认知灵活性。

-

标准化期待偏差 每个孩子的发育曲线不同,某儿童发展研究指出,同龄儿童的手部控制力差异可达1.5年,家长应建立个性化评价体系,关注进步值而非绝对速度。

解决作业拖延不是简单的提速工程,而是培养终身学习能力的奠基工程,当家长放下焦虑的计时器,拿起理解的放大镜,会发现每个慢动作背后都藏着成长的密码,教育不是要把篮子装满,而是要把灯点亮,用科学的方法陪伴孩子跨越这个特殊成长阶段,您将收获的不仅是效率的提升,更是一个保持学习热情、善于自我管理的独立学习者,这盏被点亮的灯,终将照亮孩子通向知识殿堂的漫漫长路。