深秋的梧桐叶铺满校园小径时,高三教室里沙沙的书写声总会突然停滞——某个学生伏案抽动的肩膀,或是突然爆发的啜泣,都在无声诉说着这个特殊群体的心理重负,作为深耕基础教育二十年的教育工作者,我见证过太多在高考压力下挣扎的年轻灵魂,他们不是脆弱,而是背负着来自社会期待、家庭焦虑和自我要求的复合型压力,这种压力犹如密织的蛛网,既来自外界也源于内心,需要我们以更专业的视角进行系统疏导。

认知重构:建立压力分级机制 当小杨第三次在模拟考后躲进洗手间痛哭时,班主任没有急于安慰,而是递给她一张压力分级表,这张将压力源细分为学业竞争(35%)、家庭期待(28%)、同辈比较(22%)、自我认知(15%)的表格,让学生第一次清晰看见压力的具体构成,我们组织学生用不同颜色的便签纸标记压力来源,通过可视化的"压力拼图",帮助其建立认知框架,某重点中学的实践表明,经过3周认知训练,学生的焦虑自评量表(SAS)平均分下降12.7分。

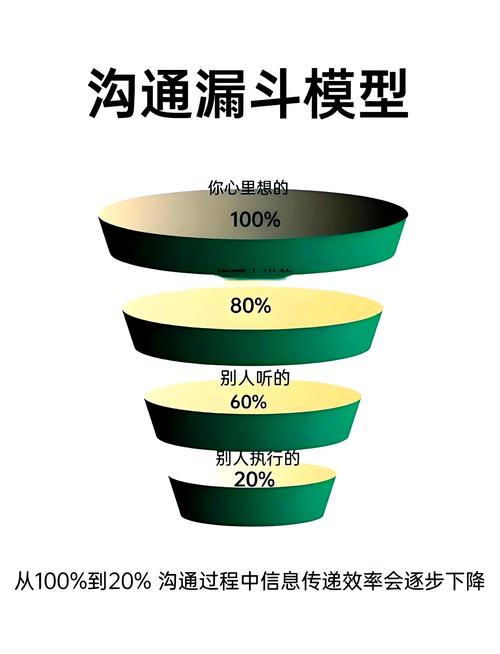

情绪解码:构建双通道倾听模式 传统说教式疏导往往收效甚微,真正有效的沟通需要建立双向流动的情感通道,在成都某示范高中的心理咨询室,我们设置"情绪温度计"互动墙,学生可用磁贴标记当日情绪状态,教师则通过"3W倾听法"(What发生了什幺/Why为何在意/How希望改变)进行引导,曾有位男生在温度计上连续标记红色(重度焦虑),经过三次引导性对话后,终于说出父亲失业带来的经济压力,这种具象化的压力源一旦呈现,后续疏导便有了明确方向。

家庭系统:重构亲子沟通界面 42%的高三学生压力源自家庭,这往往体现为"餐桌上的沉默"或"房门后的叹息",我们建议家长实施"20分钟黄金沟通法则":每天固定时段关闭电子设备,通过非评判性的"三明治反馈法"(肯定+建议+鼓励)进行交流,北京某家庭治疗案例显示,当父母将"这次必须考上985"转化为"我们一起看看哪些专业适合你",学生的睡眠质量显著提升,家庭冲突频率下降65%。

同辈支持:打造学习共同体 竞争氛围容易异化为心理负担,但恰当的同辈互动却能转化为正向能量,杭州某重点中学创建的"学科圆桌会",让不同层次学生组成互助小组,通过角色扮演(今日我当小老师)实现知识共享,这种去中心化的学习模式,使年级平均分提升9.3分的同时,抑郁自评量表(SDS)异常率下降18%,重要的是引导学生理解:真正的强者不是碾压他人,而是成就彼此。

身体调适:建立生理-心理联动机制 持续压力会导致皮质醇水平异常,表现为失眠、脱发或肠胃紊乱,我们推广的"54321 grounding technique"(5种感官体验+4次深呼吸+3个身体感知+2种声音识别+1个自我肯定)已在多校应用,配合定制的运动处方(如傍晚30分钟有氧运动),某校追踪数据显示学生血清皮质醇浓度平均下降26%,主观疲劳感降低34%。

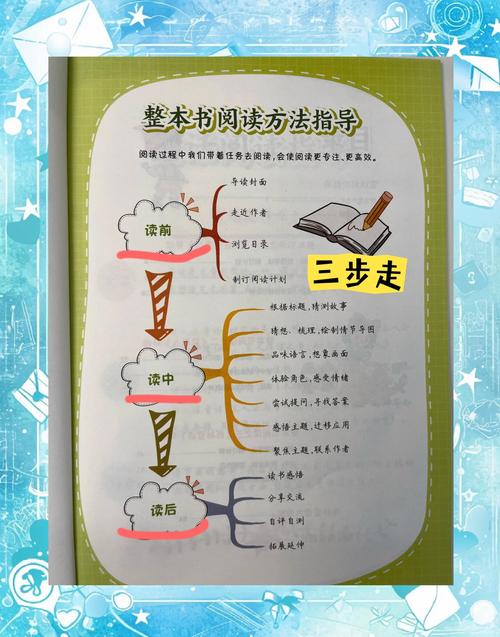

目标管理:构建动态评价体系 将宏大的高考目标分解为可执行的微目标,是缓解焦虑的关键,建议采用"SMART-R"原则(具体/可测/可达/相关/时限/弹性),比如将"提高数学成绩"转化为"每周掌握3个导数题型",上海某实验班实施的"成长型评价手册",记录每个小进步的"心理存折",使学生的自我效能感提升41%。

危机干预:建立三级预警系统 对于重度焦虑学生,需要构建"班主任-心理教师-专业机构"的三级防护网,我们设计的"情绪晴雨表"监测系统,通过日常行为观察(出勤、作业、社交)进行风险评估,某案例中,心理教师通过学生周记中反复出现的"窒息感"描述,及时启动干预程序,避免了极端事件发生。

站在教学楼的连廊上,望着那些时而欢笑时而凝眉的年轻面孔,我始终记得教育学家杜威的箴言:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"当我们用专业的疏导策略替代空洞的鼓励,用系统支持替代碎片化劝解,那些压在高三学生肩上的无形重担,终将化作推动成长的力量,这需要教育者保持专业敏感,更需要整个社会构建更健康的教育生态——毕竟,高考是人生的重要节点,但绝非衡量生命价值的唯一标尺。

(全文共1582字)