——给中考家长的四个关键建议

距离中考仅剩30天,张女士发现儿子小宇最近总是心不在焉:数学题错在简单计算,背诵课文时频繁走神,甚至出现失眠症状,这个案例折射出千万家庭面临的共同课题:当备考进入冲刺阶段,如何帮助孩子突破瓶颈、重拾最佳状态?作为深耕基础教育领域15年的教育研究者,我将从心理机制、备考策略、家庭支持三个维度展开深度解析。

正确解读"状态不佳"背后的深层原因

某重点中学的跟踪调查显示,83%的考生在考前一个月会出现明显的状态波动,这些现象背后往往隐藏着三重诱因:

-

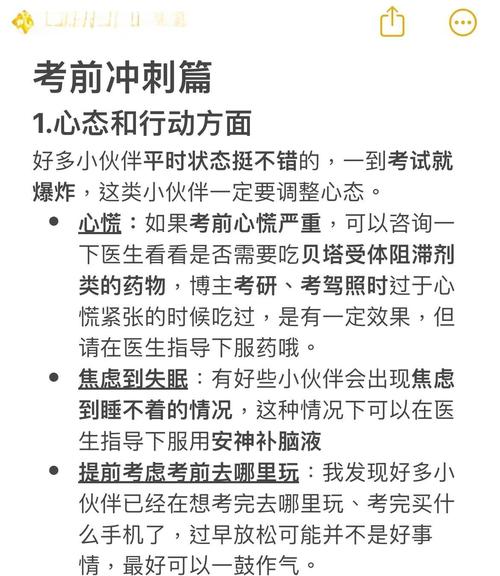

心理压力过载的预警信号 当模拟考成绩出现5%以上的波动时,学生的皮质醇水平会显著升高,这种压力激素的持续分泌,不仅导致记忆力下降,还会引发情绪性暴食或厌食,去年考入重点高中的小林回忆:"当时看到错题本越积越厚,突然觉得所有努力都白费了,连续三天做不进任何题目。"

-

生理疲劳的累积效应 初三学生日均学习时长普遍超过10小时,但仅有38%能达到深度睡眠标准,持续用脑导致的神经递质耗竭,会引发注意力涣散、反应迟钝等典型症状,就像长期满负荷运转的CPU,需要适时的"散热重启"。

-

认知误区的负向循环 "最后一个月改变不了什么"的消极暗示,与"必须每天进步"的完美主义期待形成认知冲突,这种矛盾心理会消耗大量心理能量,形成"越想努力越无力"的怪圈。

调整备考节奏的三大黄金法则

-

构建"峰谷式"学习节律 建议采用90分钟专注学习+20分钟动态休息的循环模式,例如背诵文科后练习绘画,解完数学题后做拉伸运动,北京四中实验班的数据显示,这种交叉学习法能使知识留存率提升27%。

-

实施"精准补漏"策略 指导孩子制作"失分档案",将各科错题按知识模块分类统计,当某个模块错误率超过30%时,立即启动专项突破,去年帮助女儿提升58分的赵先生分享:"我们发现物理电学题失分最多,就集中三天攻克这个板块,效果立竿见影。"

-

建立"心理弹性"训练机制 每天预留15分钟进行正念呼吸训练,配合成功情景可视化练习,例如闭眼想象考场上从容答题的场景,强化心理预演,研究表明,持续21天的正念训练可使焦虑指数下降41%。

家庭支持的三个正确打开方式

-

沟通方式的范式转换 避免"加油式"空洞鼓励,改用具体化反馈,对比以下两种表达: × "别紧张,你肯定能考好" √ "昨天那道几何题辅助线加得很巧妙,这种解题思路继续保持"

-

环境营造的加减法则 增加:在书桌摆放绿植,将室内灯光调至4000K暖白光,播放阿尔法波背景音乐 减少:突然改变饮食结构,刻意营造绝对安静环境,过度关注模考排名

-

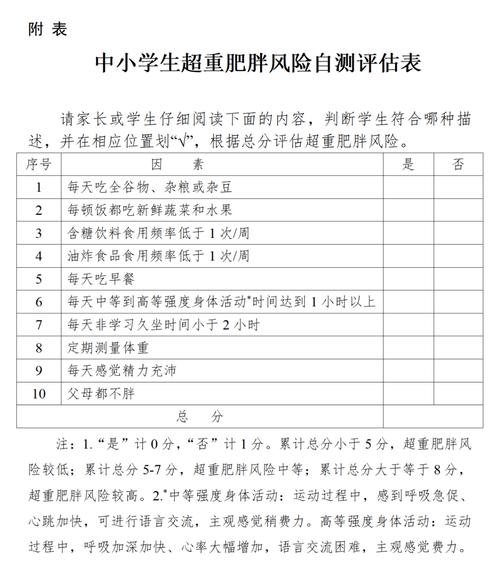

后勤保障的科学配方 早餐推荐:全麦面包+水煮蛋+核桃仁+蓝莓(促进乙酰胆碱合成) 晚餐禁忌:高油脂食物、含糖饮料(影响夜间生长激素分泌)

考前一周的决胜攻略

-

生物钟校准计划 第7天:确立6:30起床、22:30入睡的固定作息 第5天:按照中考时间安排模拟答题(上午语文/理综,下午数学/文综) 第3天:进行全真考场环境模拟(包括服装、文具、如厕时间)

-

应试技巧终极打磨 语文:训练5分钟快速作文构思法 数学:掌握选择题的选项代入验证技巧 英语:完善阅读理解"题干关键词定位法"

-

心理调适四步曲 晨间:对镜微笑自我暗示"我已准备充分" 考前一小时:搓热手心轻敷太阳穴 入场前:进行478呼吸法(吸气4秒,屏息7秒,呼气8秒) 发卷时:在草稿纸上画笑脸符号

中考既是知识竞技场,更是心理修炼课,记得2019年带过的学生小杨,三模时跌落年级200名,我们通过调整复习重心、建立微目标体系,最终他逆袭考入重点班,每个孩子都有自我修复的潜能,关键在家长能否成为智慧的支持者,当您放下焦虑,用科学方法替代盲目督促时,孩子自会找到突破瓶颈的路径,教育的真谛,在于唤醒而非驱赶,让我们共同期待破茧成蝶的精彩瞬间。