每当接到初一家长关于数学成绩断崖式下跌的咨询,我都会想起去年辅导过的小林同学,这个小学阶段数学从未低于95分的孩子,升入初中后第一次月考仅得67分,家长焦急地带着试卷找我分析,经过两小时的试卷分析和学情沟通,我们发现了问题的根源——这不仅是知识点的缺失,更是一场学习模式的转型危机。

初一数学的学科特点剖析 与小学阶段相比,初中数学呈现出三个显著特征:

-

思维模式升级:从具体运算向抽象思维过渡 初中数学开始引入字母代数的概念,这在人教版教材七年级上册第二章《整式的加减》中体现得尤为明显,当学生需要从具体的数字计算转向用字母表示数时,原有思维框架受到冲击,就像小林面对"2x+3=7"这样的方程时,始终无法理解为什么可以用字母代替具体数值。

-

知识体系网络化:单点突破转向系统建构 初中数学各章节的关联性显著增强,以《有理数》章节为例,其运算规则将直接影响后续《整式》《方程》等章节的学习,统计显示,在有理数运算不过关的学生中,83%会在学习一元一次方程时出现理解障碍。

-

应用能力要求提升:从解题到建模的跨越 新课标特别强调数学建模能力的培养,七年级下册《实际问题与二元一次方程组》章节中,学生需要将生活场景转化为数学模型,这种能力断层往往导致成绩下滑,某重点中学的调研显示,62%的初一学生在此类应用题上失分严重。

数学学习困境的深层原因探析 通过与300+个案的接触,我总结出四大核心症结:

-

思维转换未完成 许多学生仍停留在算术思维阶段,面对代数问题时习惯性寻找具体数值,比如在解决"已知x²=4,求x值"时,近半数学生只能写出2,完全忽略-2的存在。

-

学习方法失当 调查显示,超过70%的初一学生延续小学的"背诵式学习",试图记忆各类题型的解题步骤,这在处理《几何图形初步》章节时完全失效——学生能背出定理却无法完成证明过程。

-

基础薄弱隐患爆发 某教育机构的数据显示,在初一数学不及格的学生中,58%存在分数运算不熟练的问题,34%未能完全掌握小数与百分数的转换,这些看似简单的漏洞在初中复杂运算中会被几何级放大。

-

心理适应期未度过 青春期生理变化叠加学业压力,导致部分学生产生习得性无助,典型表现为:遇到难题立即放弃,自我否定式发言增多,作业拖延现象加剧。

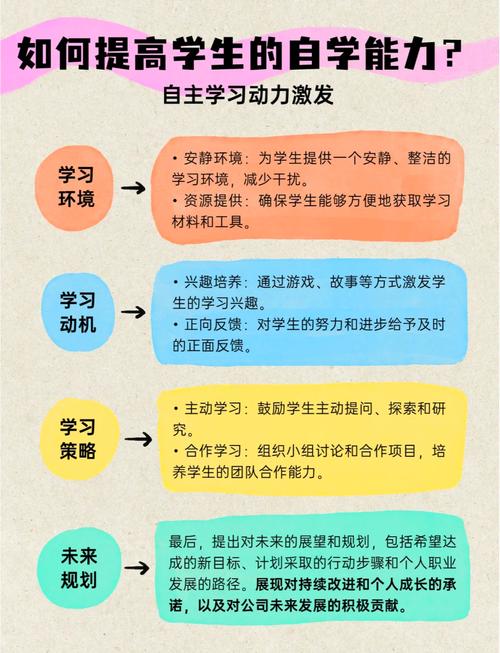

系统性提升方案 (一)思维模式重塑计划

-

数形结合训练法 建议每天进行15分钟的数轴可视化训练,例如用数轴解释绝对值概念,通过图形理解|x-3|=2的解集意义,这种训练能有效架起具体与抽象的思维桥梁。

-

逆向思维培养 在错题订正中强制加入"反推法"练习:已知错误答案,让学生倒推可能出错的步骤,某实验班实践该方法后,逻辑思维能力测试得分平均提升27%。

(二)学习方法优化体系

-

三色笔记法 使用黑、蓝、红三色笔记录课堂内容:黑色记录定理公式,蓝色书写教师推导过程,红色标注个人理解,这种方法能提高课堂参与度,某校试点班级的课堂效率提升40%。

-

错题管理四步法 建立错题本时遵循"原题重现→错误再现→思维诊断→变式训练"的流程,特别建议对《一元一次方程》错题进行题型分类,区分计算错误与理解错误。

(三)基础补强方案

-

分阶段查漏补缺 制定4周专项突破计划:第一周重点突破分数运算,第二周强化比例应用,第三周攻克单位换算,第四周综合训练,每日安排20分钟针对性练习,配合错题追踪表。

-

核心概念重构 对有理数、整式、方程三大核心概念进行思维导图梳理,例如用树状图展示有理数的分类体系,用流程图呈现解方程的标准步骤。

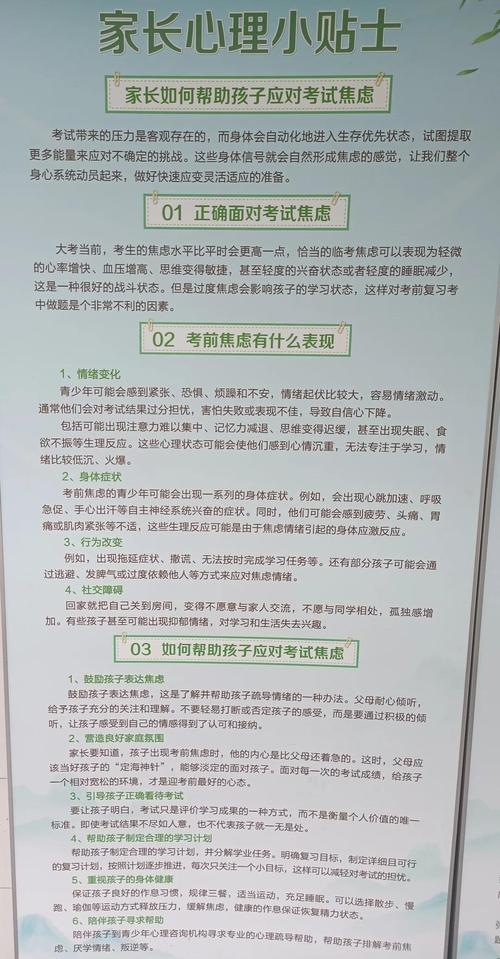

(四)心理建设方案

-

成就事件记录法 准备"数学成长日记本",每天记录1个数学小进步,哪怕是"今天主动提问一次"这样的非知识性进步也值得记录,三个月后回顾,能直观看到进步轨迹。

-

阶梯式目标设定 将大目标拆解为可实现的阶段性目标,例如从"月考及格"分解为"本周掌握有理数混合运算""两周内方程正确率达80%"等具体目标。

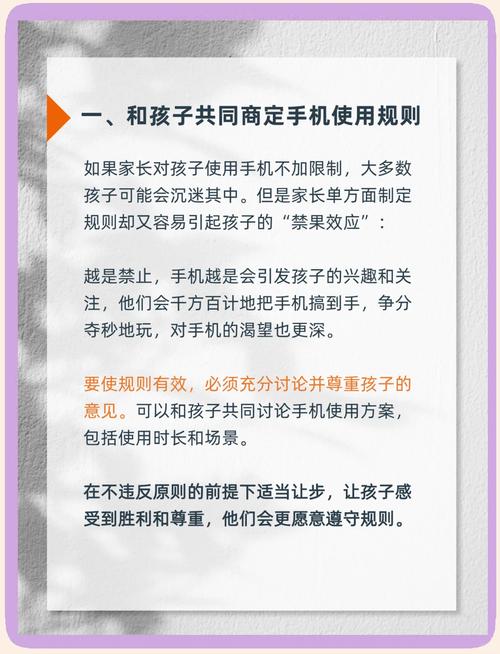

家长支持策略

-

创设数学生活场域 定期开展家庭数学实践活动,如超市采购时让孩子计算折扣,装修时共同测量房间面积,某家长反馈,通过计算瓷砖用量,孩子对面积单位的理解明显加深。

-

建立正向反馈机制 避免空洞的"你真聪明",而是具体表扬思维过程:"刚才用画图法解题很有创意""注意到你检查了两次计算步骤,这个习惯很好"。

-

构建适度求助系统 与教师保持定期沟通,建议每月进行一次三方会谈(学生、家长、教师),共同分析学习进展,及时调整策略。

帮助初一学生跨越数学难关,本质上是在搭建思维发展的脚手架,这个过程需要教育者的专业指导、学习者的主动突破以及家庭环境的持续滋养,暂时的落后不是能力的缺陷,而是成长必须经历的转型阵痛,当我们用系统的方法支持孩子完成这次思维蜕变,他们收获的不仅是数学成绩的提升,更是终身受益的学习能力,正如小林同学在期末取得的92分成绩单背后,真正宝贵的是他逐渐养成的数学思维方式和持续进步的自信心。