清晨六点的台灯下,少年握笔的手微微发抖,摊开的数学练习册上洇开几滴未干的泪痕,这样的场景正在无数家庭重复上演:孩子明明捧着书本端坐桌前,眼神却逐渐涣散;反复背诵的英语单词在合上书页的瞬间消失无踪;面对作业本时频繁走神,原本半小时能完成的练习往往拖延到深夜,这些表象背后,潜伏着当代青少年普遍面临的学习困境——"想学却学不进去"的认知困局。

解码"学不进"的认知迷思 现代神经科学研究揭示,青少年大脑前额叶皮层尚未完全成熟,这直接导致其执行功能存在生理性局限,当孩子反复出现"学不进去"的状况时,往往是大脑在发出认知过载的警报,斯坦福大学教育研究院的追踪实验显示,持续45分钟的有效学习需要消耗相当于慢跑5公里的脑力,而青少年的认知资源恢复速度比成年人慢28%。

典型的认知阻滞表现为:文字阅读时出现"视而不见"现象,解题过程中频繁出现"思路断片",知识记忆呈现"碎片化存储",这些症状并非学习态度问题,而是大脑在超负荷运转时触发的保护机制,教育心理学家建议采用"认知能见度"检测法:让孩子复述刚学习的内容,若出现逻辑断裂或关键信息缺失,即提示当前学习强度已超出其认知承载力。

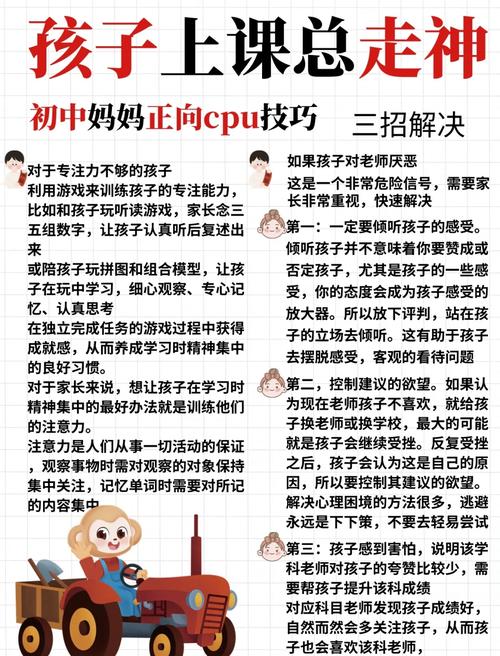

重建学习系统的四维方案 (1)注意力校准训练 麻省理工学院媒体实验室开发的"焦点-发散"切换练习值得借鉴:设定25分钟专注时段后,强制进行5分钟非结构化思维活动(如拼积木、自由绘画),这种刻意练习能有效提升注意力带宽,实验组学生在三个月后专注时长平均提升42%。

(2)认知脚手架搭建 将复杂知识分解为可操作的思维阶梯,以初中几何证明题为例,可设计"条件提取-图形标注-定理匹配-逻辑验证"四步流程卡,北京某重点中学的实践数据显示,采用结构化学习工具的学生,解题效率提升65%,知识留存率提高至78%。

(3)情绪能量管理 开发"学习心电图"监测系统:用绿、黄、红三色标记不同认知状态,当孩子连续出现两次红色预警(表现为坐立不安、频繁出错),应立即启动15分钟的正念呼吸练习,加州大学的研究表明,规律的情绪调节训练能使皮质醇水平下降37%,有效缓解学习焦虑。

(4)环境界面优化 创建"三区五感"学习空间:将书桌划分为核心工作区(仅放置必要文具)、临时缓冲区(收纳待处理资料)和灵感激发区(陈列激励物品),搭配4000K色温照明和45分贝白噪音背景,这种环境设计能使α脑波活跃度提升23%,显著增强记忆编码效率。

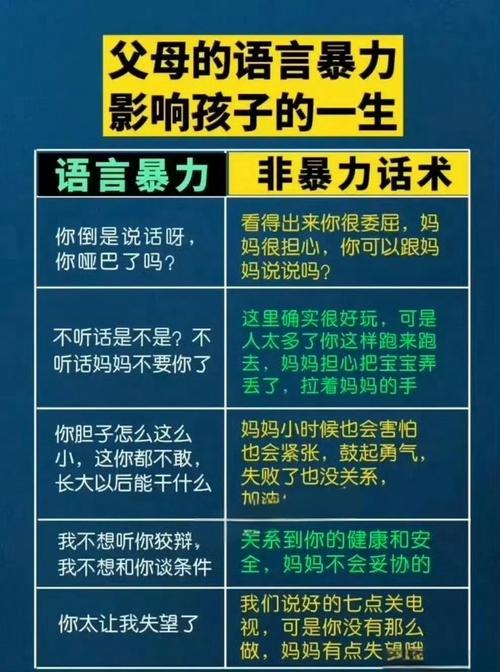

家长角色的范式转换 传统监督式陪读往往加剧认知冲突,新型教育模式要求家长转型为"认知教练",掌握"3T"介入原则:时机(Timing)、温度(Temperature)、张力(Tension),当孩子出现眼神飘忽、小动作增多等注意力涣散征兆时,适宜的介入不是训斥,而是递上一杯温水并提议:"我们来做十分钟的舒尔特方格游戏怎么样?"

建立"错误博物馆"是激发元认知的有效策略,将各类错题转化为探索案例,引导孩子担任"小侦探"分析失误轨迹,上海家庭教育指导中心的跟踪报告显示,参与此类活动的学生,其错误模式识别能力提升54%,自主纠错效率提高81%。

突破困局的实践样本 杭州某初二学生小语曾深陷学习泥潭:每晚枯坐书桌4小时,实际有效学习时间不足50分钟,在专家指导下,其家庭实施了三阶段改造计划:首先用两周时间建立生物节律监测,发现其黄金学习段在上午9-11点;继而引入"番茄工作法"改良版,将学习单元压缩为18分钟;最后通过"知识可视化"训练,将抽象概念转化为思维导图,三个月后,小语的单元测试排名从年级第289位跃升至第76位。

这个案例揭示的不仅是方法的胜利,更是对学习本质的回归——当教育真正尊重认知规律,每个孩子都能找到打开知识宝库的密钥,正如德国教育学家第斯多惠所言:"教学的艺术不在于传授本领,而在于唤醒、激励和鼓舞。"

破解"学不进"困局的核心,在于将学习从机械消耗转化为智慧生长,这需要教育者以更细腻的视角解读认知信号,用更科学的方法重建学习生态,当我们不再用"懒散""不用功"等简单标签定义孩子的困境,转而关注其认知资源的合理配置时,那些曾被贴上"学不进去"标签的孩子,终将在适宜的教育土壤中绽放出惊人的学习潜能,教育的真谛,从来不是强塞知识,而是点燃火种;不是填满容器,而是照亮前路。