现象背后的心理密码

开学第三周,张女士发现儿子小浩每天早晨都要上演"书包失踪"的戏码,这个曾经对学校充满好奇的孩子,突然开始频繁喊肚子疼、找各种理由逃避上学,这种现象在三年级学生群体中并不罕见,据某省会城市教育研究院2023年的调查数据显示,34.6%的小学中段学生存在不同程度的厌学情绪,这个被教育界称为"三年级现象"的特殊阶段,往往成为儿童学习态度的分水岭。

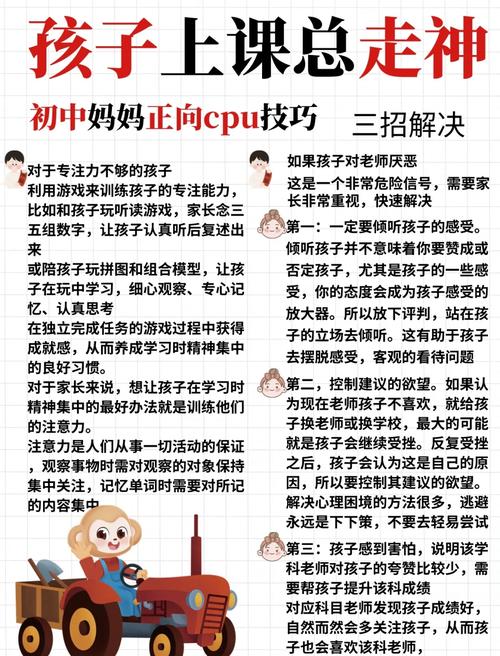

从发展心理学角度看,8-9岁儿童正处于具体运算阶段向形式运算阶段过渡的关键期,他们的认知能力显著提升,开始建立系统的逻辑思维,但情绪调控能力尚未成熟,此时课业难度陡增(如数学应用题、作文写作等要求提升),社交关系复杂化(开始形成固定同伴群体),双重压力下容易产生心理适应不良。

解码厌学行为的六种信号

家长需要警惕以下预警信号:原本整齐的作业本开始出现潦草字迹;主动谈论学校的次数减少80%以上;晨起后出现不明原因的生理不适(头疼、腹痛等);对课外辅导班表现出异常抗拒;频繁遗失学习用品;成绩出现断崖式下滑(通常下降20分以上),这些行为本质上是儿童发出的心理求救信号,粗暴责罚只会加重问题。

某重点小学班主任王老师分享的案例颇具代表性:学生小林连续三周未交数学作业,家长会上母亲情绪失控,深入沟通后发现,孩子实际是因无法理解"倍数关系"概念产生挫败感,而教师课堂提问时的无意调侃加剧了这种焦虑,这个案例提醒我们,厌学表象下往往隐藏着具体的学习障碍。

构建支持系统的七个策略

-

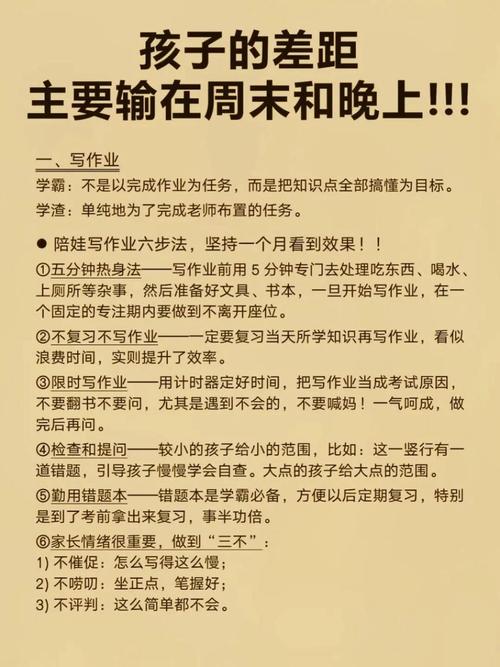

环境重塑法:将儿童房灯光调整为4000K自然光,书桌与视线呈15度倾斜角,某实验小学的对比实验显示,优化后的学习环境能使专注时长提升40%,建议设置"五分钟启动仪式":整理文具+深呼吸+目标卡片(不超过20字),帮助建立学习心锚。

-

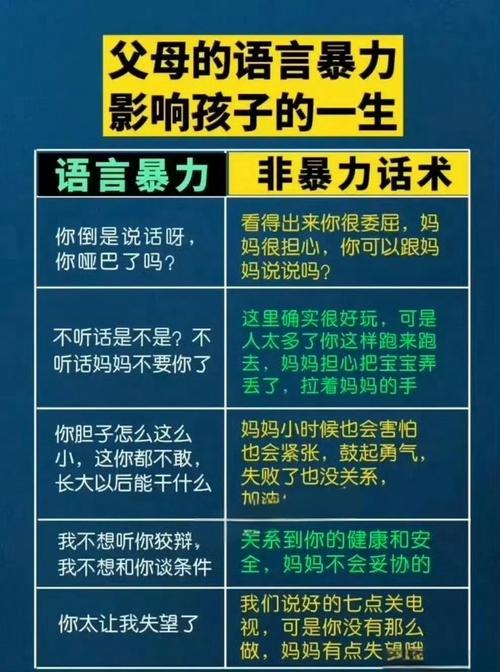

沟通升级术:采用"三明治对话法":肯定(你今天主动收拾书包真棒)+问题(数学作业好像有点难?)+鼓励(我们一起看看第3题怎么样),避免使用"总是""永远"等绝对化词汇,这类语言会使负面情绪固化。

-

游戏化学习:将乘法练习设计成"超市大赢家"游戏,用真实货币进行模拟交易,研究表明,情境化教学能使知识留存率从15%提升至75%,周末可开展"家庭知识竞赛",故意设置孩子擅长领域的题目,重建学习自信。

-

认知重建训练:制作"成功日记本",每天记录三个微成就(如完整朗读课文、主动提问等),神经科学证实,持续21天的积极记录能重塑大脑奖励回路,某教育机构跟踪数据显示,坚持该训练的学生,三个月后学习积极性提升68%。

-

运动干预方案:每日保证40分钟中强度运动(跳绳、游泳等),促进前额叶皮层发育,上海市某重点小学的实践表明,规律运动组学生的焦虑量表得分下降37%,远优于对照组。

-

阅读疗愈计划:精选《窗边的小豆豆》《爱德华的奇妙之旅》等成长类书籍,开展亲子共读,通过角色代入引导孩子理解挫折的普遍性,每周设置1小时"故事分享会"。

-

家校协同机制:建立"三色沟通卡"制度(绿色代表良好,黄色需关注,红色需紧急沟通),避免微信群公开批评,建议每月与教师进行15分钟定向沟通,聚焦具体进步而非空泛评价。

关键转折期的教育智慧

面对厌学危机,家长需要把握三个黄金干预时机:首次出现抗拒行为时(1周内)、期中考试后(学习断层显现期)、寒暑假前(预防假期综合征),每个阶段应采取差异化策略,如初期以情绪疏导为主,中期侧重方法指导,后期着重习惯巩固。

值得警惕的是,约12%的厌学个案可能伴随潜在的发展性障碍(如阅读障碍、ADHD),如果标准化干预3周后未见改善,建议寻求专业心理评估,北京师范大学教育学部2022年研究指出,及时的专业介入能使矫正效果提升3倍。

教育学家杜威说过:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"化解厌学危机,本质上是在帮助孩子重建与知识的美好关系,当我们放下焦虑的计时器,用成长的眼光看待暂时的困境,往往能在裂缝中看见教育的曙光,那个今天抗拒写字的孩子,可能在二十年后的某天,正在书写属于他的精彩人生。