课堂失序现象背后的教育困境 (站在讲台前,李老师第7次调整眼镜位置,试图用严厉的目光压制角落里窸窸窣窣的动静,前排的小雨突然将课本重重摔在地上,整个教室陷入诡异的寂静——这是当代课堂常见的教育场景)

在基础教育阶段,课堂纪律管理始终是教师专业发展的重要课题,根据教育部基础教育质量监测中心2023年发布的《中小学课堂行为观察报告》,约38.7%的教师将"课堂纪律管理"列为日常教学的最大挑战,这些看似简单的"捣乱"行为,实则是教育生态系统失衡的显性表征。

解码行为背后的心理图谱

-

注意力补偿机制 典型案例:五年级男生小昊频繁在数学课插话,经观察发现其解题速度长期落后班级平均进度,这种"认知脱节"导致其通过非常规方式寻求存在感。

-

情绪代偿反应 研究数据显示,父母离异家庭子女出现课堂异常行为的概率是完整家庭的2.3倍,初二女生小雯的"突然大笑"行为,实则是家庭冲突压力的转移性释放。

-

学习能力断层 某重点小学跟踪研究发现,语文课捣乱学生中64%存在未诊断的阅读障碍,这些儿童往往通过干扰课堂来掩饰学习挫败感。

-

社交定位尝试 青春期前期的儿童常通过挑战权威建立同伴认同,某初中班主任记录的37起课堂冲突事件中,81%发生在有异性在场的社交情境中。

多维干预体系的构建策略 (一)教师专业应对工具箱

预防性教学设计 • 动态分层:将60分钟课程切分为3个认知模块,设计弹性任务清单 • 参与保障:实施"3-2-1"应答机制(每生每课至少3次眼神交流、2次问答机会、1次展示平台) • 环境重构:采用U型座位排列,消除教室"监管盲区"

案例实证:北京市朝阳区某实验小学通过"任务卡分层系统",使课堂干扰行为减少42%。

-

即时干预技术 • 非语言信号:建立专属手势指令系统(如掌心向下表示"暂停") • 正向引导:"我看到..."句式替代否定指令("我看到你准备好参与讨论了") • 责任转移:设置"问题解决角",配备情绪调节工具包

-

课后追踪机制 • 建立行为日志数据库,识别行为发生的时间规律和情境特征 • 实施"5分钟私谈"制度,采用非评判性倾听技术 • 制定个性化支持计划(ISP),明确阶段性改善目标

(二)家校协同支持网络

-

沟通模式升级 • 用"行为描述+影响陈述+期待表达"替代告状式交流 • 制作可视化行为周报,聚焦具体进步点 • 设立家长工作坊,传授家庭环境优化策略

-

家庭环境调适 • 制定电子设备使用公约(如晚餐后1小时家庭无屏时间) • 创建"情绪安全岛",设置每日15分钟专属对话时段 • 设计家庭责任岗位,增强儿童自我效能感

(三)学校支持系统优化

-

专业支持团队建设 • 组建由心理教师、特教专家、班主任构成的多学科小组 • 开发校本化行为评估量表(BARS) • 建立教师互助督导机制

-

课程生态改良 • 在课表中嵌入每日20分钟的正念训练 • 开设"社会情感学习"校本课程 • 实施"校园岗位体验计划",拓宽学生价值实现渠道

教育范式的根本转变 (某乡村中学的走廊墙上,曾经的"纪律红黑榜"已悄然更换为"成长里程碑"展示区,这个细节折射出教育理念的深层变革——从行为控制到成长支持)

-

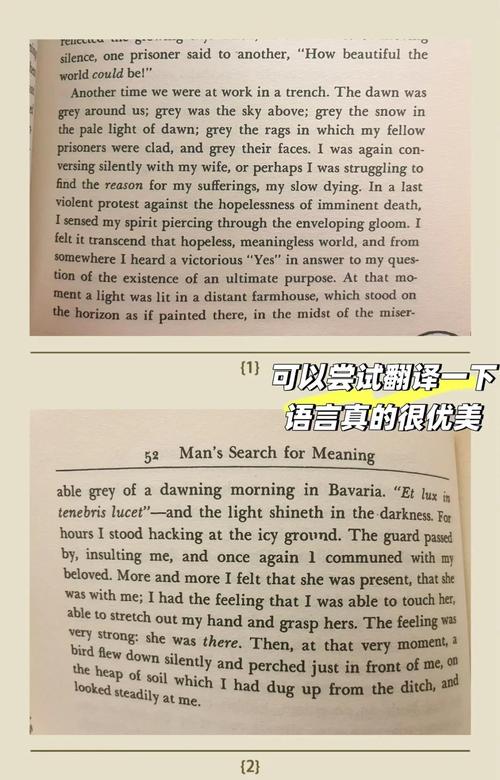

重新定义"问题行为" 将捣乱行为解读为"发展需求的外显信号",建立教育诊断思维,美国教育心理学家格拉瑟的选择理论指出,所有行为都是个体试图满足基本需求的结果。

-

构建成长型评价体系 采用动态评估模型,关注行为改变的增量而非绝对标准,加拿大某学区实施的"进步轨迹图"显示,聚焦积极变化的班级,师生冲突下降57%。

-

重塑教师专业身份 从"纪律维护者"转型为"学习环境设计师",芬兰教师教育强调" pedagogical leadership "(教学领导力)培养,其课堂管理投诉率仅为OECD国家平均值的1/3。

典型案例深度解析 案例背景:上海某初中二年级持续扰乱课堂的男生小杰 干预方案:

- 前测分析:发现其捣乱高峰集中在理科课程后半段

- 归因诊断:存在注意力缺陷与学业自卑双重问题

- 支持策略:

- 调整座位至教学动线枢纽区

- 委任"实验器材管理员"职务

- 设计阶梯式任务挑战卡

- 追踪结果:3个月后有效学习时长提升200%

新时代教育者的自我修养

- 发展"第三只眼":培养课堂观察的元认知能力

- 构建情绪缓冲带:掌握"暂停-呼吸-回应"的应激管理技术

- 保持专业成长:定期进行教学反思日志写作

- 建立支持联盟:参与教师学习共同体

当我们以教育生态学的视角重新审视课堂秩序,那些曾令人困扰的"捣乱"行为,恰恰成为解读成长密码的关键线索,这要求教育工作者完成三重超越:从表象处理到根源探索,从单兵作战到系统支持,从纪律约束到发展引领,正如杜威在《民主与教育》中所言:"纪律是积极的建设性的力量,而非压抑性的约束。"唯有将每个行为事件转化为教育契机,我们才能真正构建起促进生命成长的理想课堂。