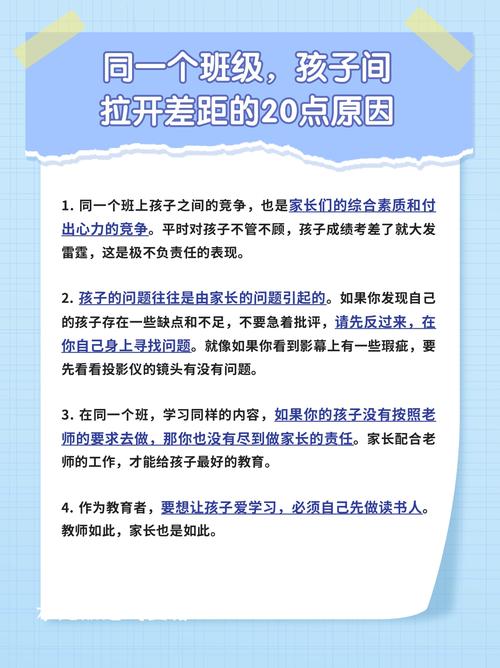

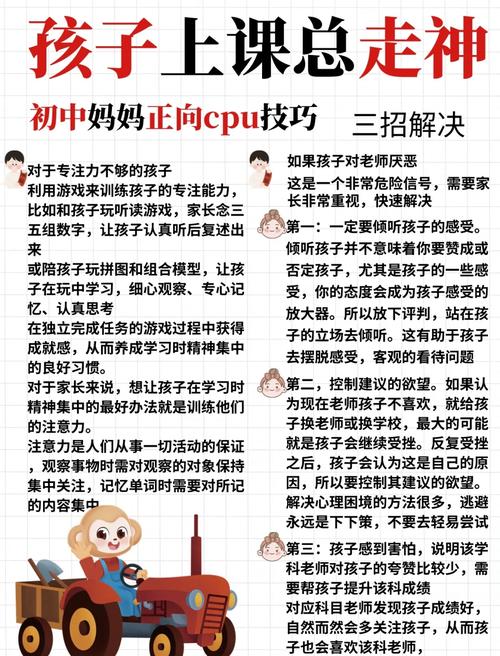

理解"学不进去"背后的深层原因 在教育咨询室,我接待过一位焦虑的母亲,她的儿子小宇原本成绩优异,但升入初中后突然对学习失去兴趣,作业经常拖到深夜,月考成绩直线下滑,这种情况并非个例,根据教育部基础教育质量监测中心的数据,我国12-15岁青少年存在不同程度学习倦怠的比例高达37.8%。

通过与小宇的深入交谈,我们发现根本问题并非简单的"懒惰"或"叛逆",生理层面上,青春期激素变化导致前额叶皮层发育滞后,使青少年难以维持持续专注;心理层面上,初中阶段陡增的课业压力超出了他的心理承受阈值;认知层面上,填鸭式教学使知识碎片化,导致学习获得感持续降低。

重建学习动力的三大核心策略

-

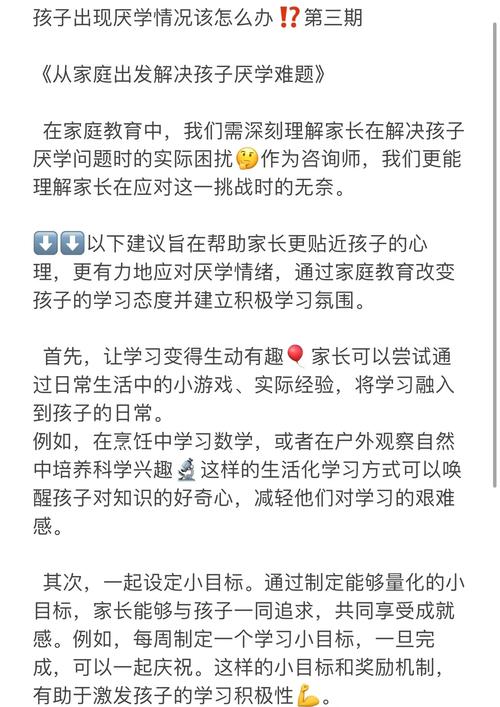

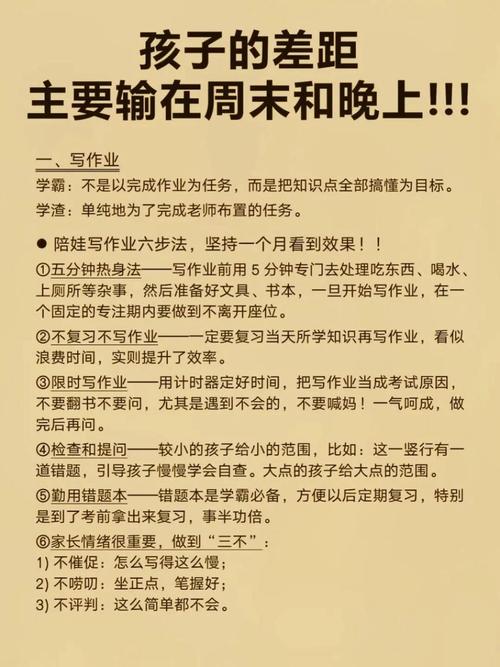

构建"脚手架式"学习支持系统 哈佛大学教育研究院的"认知学徒"理论指出,有效的学习需要搭建适度的挑战梯度,家长可以尝试将作业分解为25分钟的可完成单元(番茄工作法),每完成一个单元给予即时反馈,例如数学作业可分为概念理解(10分钟)、例题演练(15分钟)、综合应用(20分钟)三个阶段,每个阶段完成后用便利贴标注进度。

-

激活多巴胺学习回路 加州理工学院神经科学团队研究发现,当新知识与既有经验产生15%-20%的重叠时,大脑会产生最强的学习愉悦感,家长可通过"知识嫁接法"帮助孩子建立认知连接:比如学习浮力原理时,引导孩子回忆游泳时的身体感受;背诵古诗时,关联近期看过的影视剧场景,北京某重点中学的实践表明,这种方法能使知识点记忆留存率提升43%。

-

创设"心流"学习体验 芝加哥大学心理系追踪研究发现,持续15分钟以上的深度专注能显著提升学习效能,建议打造"沉浸式"学习环境:保持桌面仅有当前科目资料,使用降噪耳机播放阿尔法波音乐,设置物理计时器而非手机倒计时,某省级重点高中的实验班采用这种方法后,学生单科平均专注时长从9.6分钟提升至18.3分钟。

化解学习阻力的日常实践技巧

-

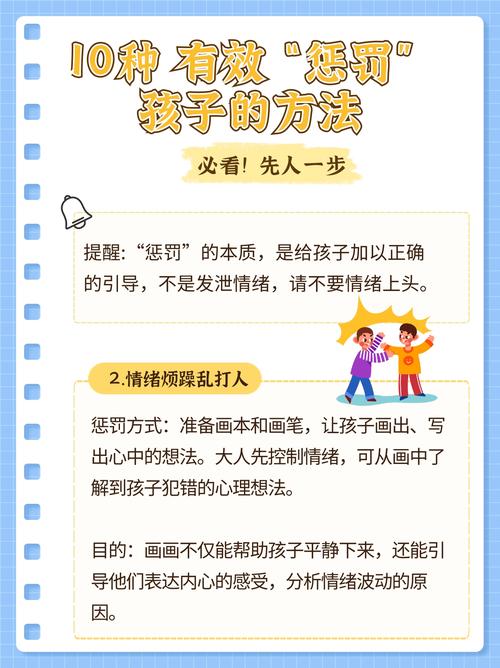

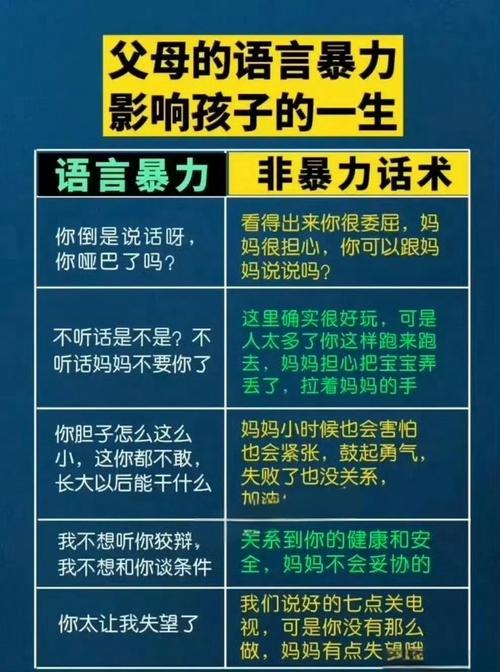

建立"成长型"沟通模式 避免空洞的"你要努力",改为具体的问题导向对话。"这道几何题的第二问确实有难度,我们先看看课本例题用了哪些定理?"清华大学附属中学的家校沟通手册建议,每天用"观察+感受+需求"的公式进行交流:我看到你花了40分钟解这道题(观察),能感受到你的坚持(感受),需要妈妈帮你梳理解题思路吗(需求)?

-

设计"游戏化"激励机制 参照宾夕法尼亚大学正向行为支持理论,可建立"学习成就银行":完成作业积1分,主动预习积2分,攻克难题积3分,累积10分可兑换30分钟游戏时间,20分兑换周末郊游,上海某民办学校的案例显示,这种机制使78%的学生作业完成效率提升2倍以上。

-

实施"微习惯"培养方案 从每天5分钟的超小目标开始培养学习惯性:晨读1个英语句子,睡前记忆2个化学方程式,课间整理3个历史时间节点,北京师范大学认知神经科学实验室的fMRI扫描证实,持续21天的微习惯训练能重塑基底神经节的学习应答机制。

当专业干预成为必要选择 当孩子出现持续两周以上的情绪低落、睡眠障碍或躯体化症状(如头痛、胃痛)时,建议寻求专业帮助,北京儿童医院学习困难门诊数据显示,约15%的"学不进去"案例与潜在的感觉统合失调或轻度抑郁有关,专业的认知行为治疗(CBT)配合家庭治疗,通常能在6-8周内显著改善症状。

教育是静待花开的艺术 在深圳某重点高中的跟踪研究中,那些最终突破学习困境的学生,家长都表现出三个共同特质:保持稳定的情绪支持,提供结构化的学习框架,以及持续传递对知识本身的好奇,正如教育家杜威所言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"当我们放下对结果的焦虑,转而在每个细微处培植对知识的敬畏与热爱,学习终将成为孩子生命自然生长的力量。