在三年级(2)班的语文课上,李老师刚转身写板书,后排就传来窸窸窣窣的说话声,当她回头寻找声源时,孩子们又立即正襟危坐,只剩下一张张故作镇定的稚嫩脸庞,这种场景几乎是每位教师都会遇到的"课堂顽疾",据某市基础教育研究院2022年的调查数据显示,78.6%的教师将"课堂随意说话"列为影响教学效果的首要问题,但鲜为人知的是,这项看似简单的纪律问题背后,实则蕴含着儿童心理发展、教育方式创新和师生关系构建的复杂课题。

解构"课堂小话痨"的成因密码

当我们俯身倾听这些"课堂小话痨"的心声时,会发现不同年龄段的儿童有着迥异的表达需求,低年级学生往往因为自控力发展不完善,难以长时间保持专注;中高年级学生则可能通过课堂私语满足社交需求,北京市朝阳区某重点小学的跟踪研究发现,9-12岁儿童的课堂私语中,62%的内容与课程无关,但其中38%的对话实际上是对教学内容的延展讨论。

更深层的原因往往藏在教学方式与儿童认知特点的错位中,神经教育学研究表明,7-12岁儿童的持续注意力时长约为年龄数乘以2-3分钟,这意味着常规40分钟的课堂中,教师至少需要设计3-4个认知转换节点,当课堂节奏与儿童注意规律不匹配时,说话就成为他们自我调节的自然方式。

特殊群体更需要特别关注,多动症(ADHD)儿童、听觉型学习者、高敏感度儿童等特殊群体,他们的课堂表现往往被误解为纪律问题,上海某儿童医院的研究显示,约15%的"课堂说话问题"实则是特殊教育需求未被识别的外在表现。

构建三维立体的教育策略体系

(一)教师维度的课堂管理革新

在深圳南山外国语学校的"静音课堂"改革中,教师们创造性地运用了非语言信号系统,当发现学生开始交头接耳时,教师不是立即喝止,而是走到附近轻敲课桌,或是用特定手势示意,这种"无痕管理"策略使课堂中断率降低了43%。

教学设计的游戏化转型正在创造奇迹,杭州某实验小学的数学老师将口算练习改编成"悄悄话传数"游戏:学生需要将老师耳语告知的数字通过手势传递给同桌,既满足交流欲望又巩固了数学概念,此类教学设计使该班课堂参与度提升了27个百分点。

分层干预机制的有效性已获验证,对于偶尔说话的学生,眼神提醒足矣;对于持续性私语,可采用"三分钟冷静角"策略;而针对特殊需求学生,个性化教育方案(IEP)的制定能使问题发生率下降65%。

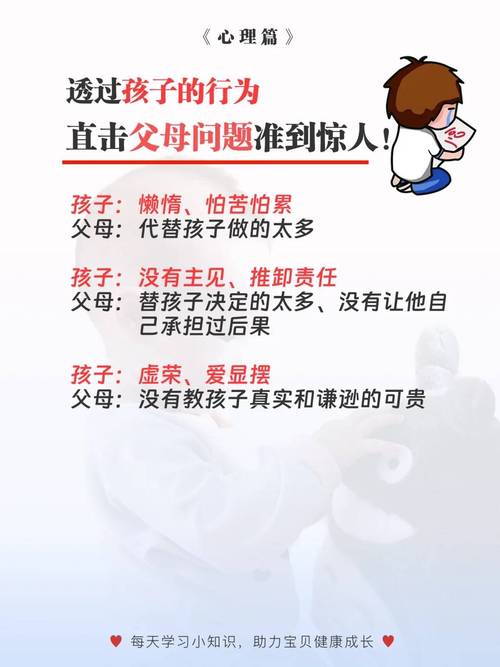

(二)家庭维度的协同教育方案

建立"家庭倾听时间"是根治课堂说话的关键,南京师范大学附属小学的家校联系手册中特别设置了"每日倾听记录表",要求家长每天至少留出20分钟专注倾听孩子的讲述,跟踪数据显示,持续实施该方案的家庭,孩子课堂说话频率平均降低58%。

角色扮演游戏是绝佳的训练方式,在家庭场景中模拟课堂环境,让孩子轮流扮演老师和学生,通过视角转换理解课堂纪律的重要性,广州某家庭教育机构的研究表明,经过6周角色扮演训练的孩子,课堂纪律意识测评得分提升41%。

(三)学生维度的自主管理赋能

"课堂纪律委员会"的民主管理模式正在展现奇效,让学生参与制定课堂公约,设计"纪律积分银行",将管理权部分移交学生群体,成都某小学的实践案例显示,学生自主管理使课堂违纪现象减少39%,同时显著提升了班级凝聚力。

个性化解决方案的制定需要师生共创,对于总爱和同桌说话的小林,老师不是简单调换座位,而是与他签订"知识传递官"协议:每节课最后5分钟由他复述重点内容,这种正向引导使该生课堂专注时长从8分钟延长至25分钟。

教育转化的成功范式

在武汉市光谷第一小学,曾经让老师头疼的"说话大王"小明,经过三个月的系统干预,不仅改善了课堂表现,还成为了班级"纪律观察员",这个转变的关键在于教师发现了小明强烈的表达欲,转而引导他在课堂讨论环节担任"发言组长",当表达需求被合理满足后,他的随意说话行为自然减少。

这种教育智慧的底层逻辑是:将问题行为转化为教育资源,正如教育家苏霍姆林斯基所说:"儿童的每一个行为偏差,都是向教育者发出的求助信号。"当我们用发展的眼光看待课堂说话现象,就能将其转化为培养学生自控力、社交能力和责任意识的绝佳契机。

站在教育革新的时代节点,我们需要重新定义课堂纪律的内涵,真正的教育不是培养整齐划一的"木头人",而是帮助每个孩子在理解规则的基础上发展个性,这要求教育者既要具备儿童心理学的专业素养,又要保持创新教育的实践智慧,当我们用耐心倾听代替简单呵斥,用智慧引导替代粗暴压制,那些曾经困扰课堂的"小话痨",终将成长为懂得适时表达、收放有度的明日之星。