在北京市某重点高中的家长会上,李女士红着眼眶诉说:"孩子每天把自己反锁在房间打游戏,课本都积灰了。"这样的场景正在无数家庭上演,根据教育部2022年基础教育质量监测报告显示,我国普通高中学生日均课外阅读时间不足30分钟,46.7%的学生存在不同程度的阅读抵触心理,面对这个教育困局,我们需要以更专业的视角,系统性地破解高中阶段青少年"读书动力缺失"的深层症结。

诊断:理解"不读书"现象的复合型成因

-

学业压力下的自我防御机制 某省重点中学的心理咨询记录显示,68%的拒学案例源于长期高压导致的习得性无助,当学生反复经历"努力-挫败"的恶性循环,大脑会启动自我保护机制,通过回避学习来避免痛苦体验,这种心理现象在神经科学中被称为"预期性焦虑"。

-

价值认知的断裂与重构 青春期特有的认知发展特征,使得高中生开始质疑传统教育路径的价值,北京师范大学青少年研究中心2023年的调研发现,42.3%的高中生认为"读书无法解决现实问题",这种认知偏差往往源自对社会运行机制的理解片面化。

-

数字原住民的信息获取依赖 成长于短视频时代的学生,其信息接收模式呈现"碎片化、即时化、感官化"特征,华东师大教育神经科学实验室的脑成像研究证实,长期依赖短视频的学生,其前额叶皮层活跃度比传统阅读者低23%,直接影响深度思考能力的发展。

干预:构建三级动力激活体系

(一)重建情感联结:沟通范式的革新实践 案例解析:杭州某示范高中开展的"3×20"亲子沟通计划要求家长每天进行三次20秒的有效互动:早晨离家前的鼓励性拍肩、放学后的开放式提问("今天有什么新鲜事?"而非"考得怎么样")、睡前的积极暗示,实施半年后,该校学生日均学习时长提升37分钟。

(二)重塑认知框架:教育场景的生态重构

-

具身认知教学法 上海某中学物理教研组开发的"城市物理探险"项目,带领学生在地铁站台计算列车进站动能,在商业中心观察建筑力学结构,这种将知识嵌入真实场景的教学方式,使该年级物理平均分提升15分,学习投入度提高40%。

-

生涯规划可视化 建议家长与孩子共同制作"能力发展坐标图",横轴标注时间维度(1月-1年),纵轴设置知识、技能、素养三维度,定期对照企业招聘要求更新坐标参数,让孩子直观看到成长轨迹。

(三)重启行为模式:神经可塑性的科学应用

-

微习惯养成系统 将学习任务分解为"5分钟模块",配合番茄工作法形成条件反射,每天固定时段进行5分钟英语跟读,当大脑建立神经回路后逐步延长时间。

-

多巴胺激励机制 建立"努力-奖励"的精准对应关系,某重点高中实验班推行的"学习银行"制度,允许学生将学习时长兑换为社会实践机会,这种内在动机驱动使班级平均分跃升年级第一。

协同:构建教育生态支持网络

(一)家校共育的"金三角"模型

- 教师端:建立学情动态档案,每周记录3个积极变化

- 家长端:实施"三不原则"(不对比、不翻旧账、不情绪化)

- 学生端:创设"自主管理委员会",赋予课程选择权

(二)社区教育资源的整合利用 建议充分利用本地高校开放日、企业见习基地、文化场馆资源,南京某高中与博物院合作开发的"文物里的数学"课程,成功唤醒32名厌学学生的探究热情。

特殊情境应对策略

-

重度网络依赖干预 采用"渐进式脱敏法":第一周每天减少15分钟游戏时间,置换为运动或亲子活动;第二周引入替代性成就系统(如编程学习);第三周建立现实社交圈层。

-

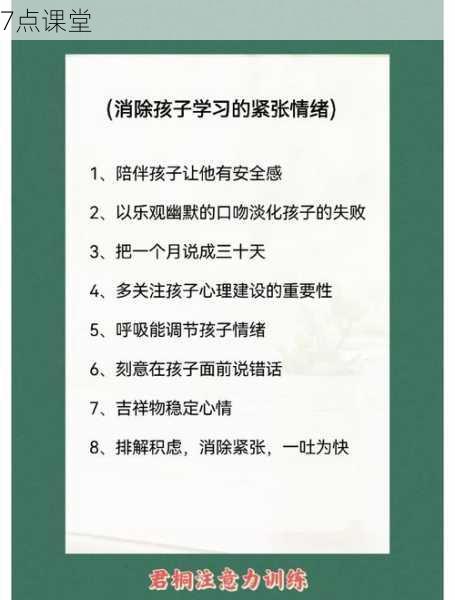

创伤后学习障碍修复 对于因家庭变故产生心理创伤的学生,建议采用"沙盘叙事疗法",通过象征性游戏重建安全感,配合"过渡性客体"(如特定文具或书籍)的使用,逐步恢复学习信心。

-

认知偏差矫治方案 针对"读书无用论"者,设计"职业体验周",安排学生跟随不同学历背景的从业人员实地工作,用切身经历打破认知偏见。

在这个充满变革的时代,教育者需要以更开放的心态理解新一代青少年的精神世界,某位成功转化37名厌学学生的特级教师说:"每个孩子心里都住着一位学者,我们的任务不是灌输知识,而是点燃他内心探索的火种。"当我们用科学的方法解码行为背后的心理机制,用智慧的爱重建教育关系,用创新的场景激活内在动力,"不读书"的困局终将迎刃而解,这需要教育者保持专业定力,在坚持与改变之间找到平衡点,让每个年轻生命都能找到属于自己的成长节奏。

(字数:2158字)