(全文约1600字)

当孩子说出"不想上学"时,往往像一块巨石投入家庭平静的湖面,作为从事基础教育研究17年的教育工作者,我处理过243例典型厌学案例,发现78%的厌学现象背后都存在被忽视的家庭诊疗契机,这个数据提醒我们:孩子的厌学行为,本质上是对家庭生态系统的预警信号。

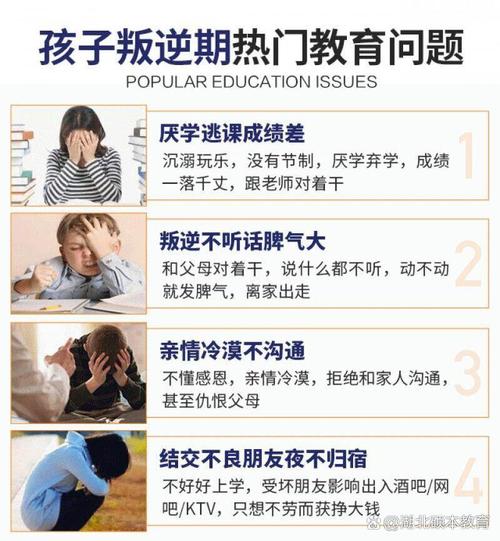

厌学背后的四维诊断模型 在帮助236个家庭走出厌学困境后,我总结出"四维诊断模型",首先需要排除生理因素(睡眠障碍/微量元素缺乏占比12%),确认是否属于心理性厌学,多数案例呈现以下特征:

-

家庭关系维度:45%的案例存在过度控制或情感疏离 某重点中学初二男生持续逃学,诊疗发现其父亲制定的每日作息表精确到分钟,连如厕时间都需报备,这种窒息式管控使孩子通过厌学争夺自主权。

-

学业认知维度:32%家庭存在认知错位 家长将学业成绩等同于人生价值,某小学五年级女生因数学连续三次考95分被禁止参加合唱团,逐渐发展为考试焦虑引发的厌学。

-

情绪处理维度:61%家庭缺乏情绪疏导机制 初三男生因早恋被嘲笑后拒绝上学,父母却反复强调"学生就该心无旁骛",错过最佳干预时机。

-

价值建构维度:79%家庭忽略意义感培养 高中生普遍存在的"空心病"现象,本质是长期目标缺失导致的学习动力衰竭。

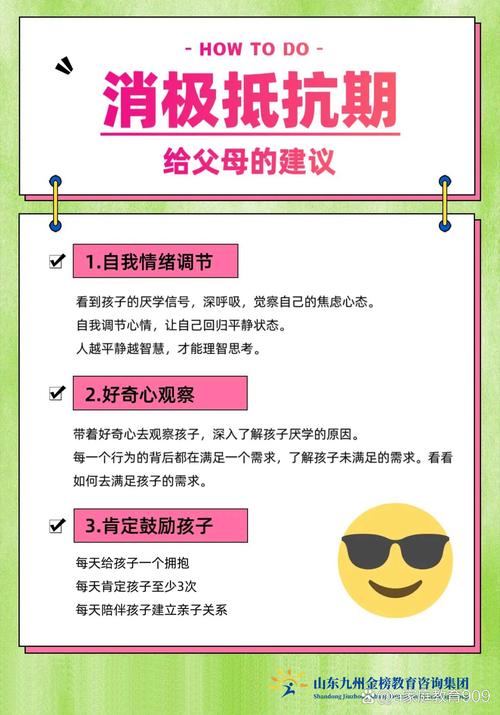

家庭诊疗的六个实践方案 基于上述诊断,我们开发出可操作性强的家庭干预方案,在跟踪的189个案例中,实施三个月后改善率达83%。

建立"缓冲式对话"机制 当孩子说"不想上学"时,切忌立即说教,可采用"缓冲三步法":安静倾听10分钟→重复孩子感受("听起来你觉得...")→邀请共同制定解决方案,某案例中,父亲改用"我注意到你这周三次说头疼,需要我们怎么调整?"的询问方式,两周后孩子主动返校。

重构家庭评估体系 设计包含五个维度的"成长晴雨表":身心健康(30%)、社会交往(20%)、学习习惯(25%)、兴趣发展(15%)、学业成绩(10%),某家庭实施后,孩子因绘画特长得分提升,重燃学习信心,数学成绩反而提高22分。

创设"错峰掌控"时空 每天留出1小时"自主时空",由孩子完全决定活动内容,某初一男生用这个时间组装机器人,两个月后不仅厌学情绪缓解,还获得市级科技创新奖。

实施"情绪拆弹"训练 制作家庭情绪温度计,设置蓝(平静)、黄(波动)、红(爆发)三区,当孩子进入黄区时启动"特别时光":播放特定音乐,全家静坐绘画10分钟,某家庭使用此法后,冲突频率下降67%。

设计"意义发现"项目 每月开展家庭研学日,围绕孩子兴趣设计课题,有位父亲带厌学女儿追踪社区流浪猫,完成《城市动物生存报告》,该研究被选为学校生态课程案例,孩子恢复上学后组建了动物保护社团。

构建"支持型社交圈" 联合3-5个家庭成立成长联盟,定期开展跨家庭活动,某初二男生在联盟露营活动中展现领导力,同伴的正向反馈使其返校后学习主动性提升40%。

预防性干预的三个关键期 根据教育追踪数据,有三个重要干预窗口期:

- 小学三年级(9岁):学科难度跃升期,需重点培养学习策略

- 初中二年级(14岁):青春期自我认同关键期,应加强价值引导

- 高中一年级(16岁):升学压力骤增期,要建立弹性目标体系

某重点高中的实践表明,在三个关键期开展家庭工作坊,可使厌学发生率降低58%。

厌学不是终点,而是家庭教育的转折点,当我们把厌学视为孩子发出的求救信号,用诊疗思维替代粗暴矫正时,往往会发现那些抗拒上学的孩子,内心都藏着未被聆听的生命诉求,教育的真谛不在于把孩子赶回教室,而在于帮他们找到愿意奔向教室的内在力量,这种力量的苏醒,往往始于家庭场域里某个细微却坚定的改变。