距离高考不足百日的倒计时中,总有一群在题海与课本间反复挣扎的身影,他们凌晨的台灯明明亮着,试卷上的笔迹却迟迟不动;周末的闹钟准时响起,可身体仿佛被钉在床铺上;错题本里的红笔记满解题步骤,再次遇到同类题目时大脑依然一片空白,这些典型的"学不进"症状,正在高三群体中悄然蔓延,某重点中学的抽样调查显示,超过68%的冲刺阶段学生存在"学习阻滞"现象,这种看似懒惰的表象背后,实则暗藏复杂的心理机制与行为逻辑。

学不进的三重困境解码

当学生在书桌前反复调整坐姿却无法专注时,首先要理解这并非简单的意志力薄弱,从神经科学视角观察,持续高压状态会刺激皮质醇过量分泌,这种压力激素在摧毁海马体神经元的同时,直接导致记忆提取困难,某三甲医院青少年门诊数据显示,3-4月接诊的神经性头痛患者中,高三学生占比达41%,印证了生理系统已亮起红灯。

更深层的心理机制在于"习得性无助"的蔓延,当模拟考试排名连续三次下滑,大脑会自发建立"努力无效"的认知模型,这种现象在心理学实验中早有验证:将实验组小白鼠置于无法逃脱的电击环境,即便后期提供逃生通道,它们也会放弃尝试,高三学生面对成绩波动时的消极反应,正是这种心理机制的投射。

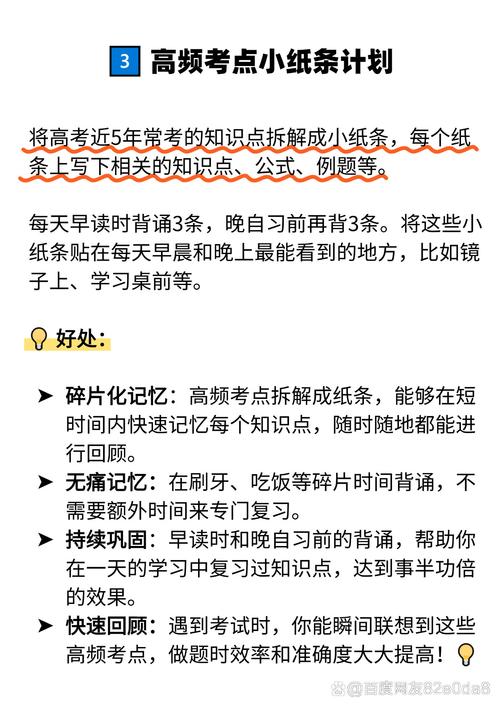

而认知资源的错误配置更在加剧消耗,某教育机构对300名高三生的跟踪调查发现,76%的学生存在"虚假勤奋":用五颜六色的笔记抄写已知知识点,反复背诵早已掌握的公式,在简单题型上消耗整晚时间,这种自我欺骗式的努力,本质是逃避真正需要突破的认知盲区。

破局五步行动框架

第一步:重构认知操作系统 将"必须考上某大学"的执念替换为"掌握解决问题的思维能力",建议学生每天记录三条具体收获,如"今天弄懂了电磁感应中楞次定律的应用场景",通过具体成就感的积累重建自信,某重点班班主任实施的"微进步记录本"计划,使班级平均焦虑指数下降37%。

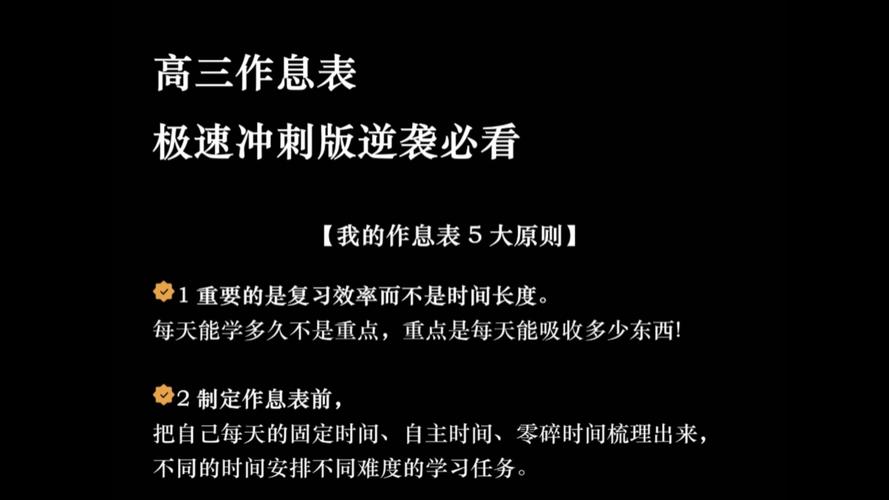

第二步:动态学习计划制定 摒弃严苛的时间表,采用"三色标记法":红色标注完全陌生领域,黄色标记理解不深的内容,绿色代表已掌握模块,每周根据颜色变化动态调整复习重心,确保80%精力投向红黄区域,某理科尖子生运用此方法后,物理薄弱模块提分达32%。

第三步:建立神经奖励回路 设置"阶梯式奖励机制":连续专注45分钟可兑换10分钟音乐时间,完成当日攻坚任务获得半小时运动许可,这种即时反馈能刺激多巴胺分泌,某实验班引入该机制后,学生日均有效学习时长提升1.8小时。

第四步:生理节律精准调控 根据个体差异制定"能量时刻表":将抽象思维训练安排在皮质醇浓度较低的下午时段,记忆类任务置于肾上腺素活跃的清晨,某复读生通过调整生物钟,记忆效率提升40%,睡眠质量改善显著。

第五步:构建支持性环境 创设"学习能量场":书桌只保留当前科目资料,手机启用专注模式后放置视线之外,组建三人互助小组,每日进行15分钟知识复盘,某重点中学的走廊讨论区数据显示,碎片化交流使疑难问题解决效率提升60%。

持续突破的底层逻辑

要理解学习效能曲线的非线性特征,就像马拉松运动员不会全程冲刺,建议设置"战略缓冲期":每周预留半天进行思维放空,通过绘画、运动等非认知活动重启大脑,某状元的错题本扉页记录着:"今天允许自己解不出最后大题,但必须吃透前三个步骤。"

家长角色需要完成从监工到教练的转变,当孩子呈现焦虑情绪时,与其追问"今天学了多久",不如共同分析试卷中某道题的解题思路,某家庭教育实验显示,采用"具体问题对话法"的亲子关系融洽度提升54%,学生自我效能感显著增强。

面对最后冲刺阶段,比知识漏洞更需警惕的是心理耗竭,建议设置"重启开关":当连续三题无法突破时立即切换科目,遭遇情绪波动时启动五分钟深呼吸训练,这些看似微小的干预,实则是维持学习系统稳定运行的安全阀。

站在人生的重要隘口,每位高三学子都在经历着独特的成长蜕变,那些在题卷上反复涂抹的痕迹,深夜台灯下摇晃的身影,以及偶尔放纵的短暂逃离,终将在持续而智慧的坚持中,转化为推开理想之门的掌纹,真正的冲刺从不是与时间赛跑,而是学会在坚持与调节中找到属于自己的节奏,当六月蝉鸣响起时,你会感激此刻在迷茫中依然选择前行的自己。