叛逆背后的心理密码

当13岁的张阳把书包摔在地上,冲着父母喊出"我就是不想学了"时,他的母亲王女士突然意识到,那个曾经乖巧的儿子正在经历某种蜕变,这种场景在初中家庭中并不罕见,但多数家长往往陷入两个极端:要么粗暴镇压,要么束手无策,要化解这场青春期的"完美风暴",我们需要先解开叛逆背后的心理密码。

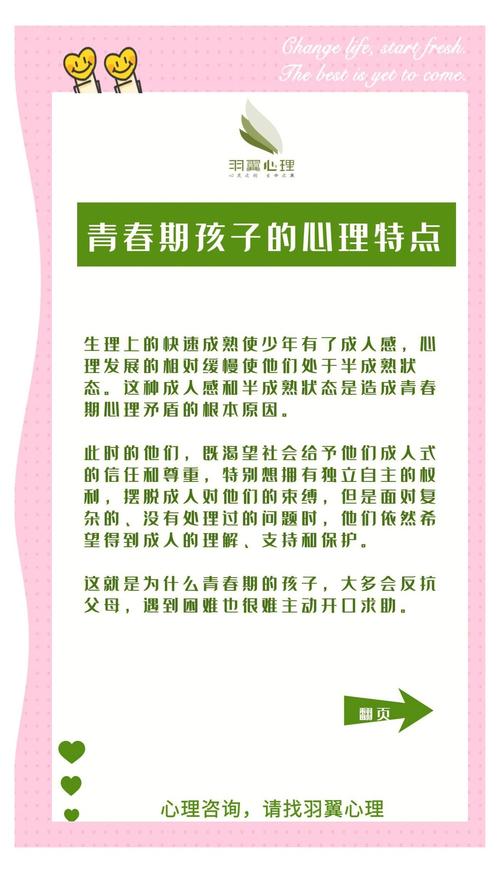

神经科学研究显示,青春期大脑前额叶皮质仍在发育,而情绪中枢杏仁核已趋于成熟,这种发育不同步造就了青少年特有的"情绪过山车"现象,他们既渴望独立又依赖父母,既追求认同又反抗权威,此时产生的厌学情绪,本质上是心理断乳期的适应性反应,而非简单的"懒惰"或"堕落"。

厌学危机的三重诱因解码

认知失调:学习价值的迷失

当孩子质问"学这些有什么用"时,反映的是内在动机系统的紊乱,在应试教育体系下,72%的初中生无法建立知识与应用场景的连接,就像14岁的李萌在日记里写的:"每天刷题像在迷宫里转圈,我看不到出口在哪里。"

关系断裂:师生与亲子链接弱化

北京某重点中学的调查显示,68%的厌学案例存在师生关系紧张,当孩子感觉不被理解时,会用拒绝学习来维护自尊,就像初二学生陈昊所说:"数学老师当众说我笨,我宁可考零分也不想再进教室。"

价值重构:自我认同的觉醒

青春期特有的"假想观众"心理,使孩子们过度关注他人评价,当学习成绩成为唯一价值标尺时,那些暂时落后的孩子会启动心理防御机制,心理学教授埃里克森指出,这个阶段的核心任务是建立自我同一性,而非单纯的知识积累。

破局之道:8大科学引导策略

策略1:重建沟通桥梁——从对抗到对话

• 实施"三分钟静默法":当冲突爆发时,家长先保持沉默三分钟,用肢体语言传达接纳 • 采用"我信息"表达:"看到你作业没完成,我担心会影响学习进度"替代"你怎么又偷懒" • 每周设立"无评价时间":专门倾听孩子讲述学校见闻,不打断不评判

策略2:点燃内在动机——让学习回归本质

• 设计"职业探索日":联系不同行业从业者,让孩子直观看到知识应用场景 • 启动"微目标计划":将大目标拆解为可实现的20分钟任务,如"每天弄懂3道错题" • 建立"能力展示墙":展示解题思路、实验报告等过程性成果,弱化分数导向

策略3:重构家庭支持系统

• 实施"责任梯度转移":逐步让孩子自主管理作业时间,家长角色从监督者转为顾问 • 创建"家庭学习角":家长与孩子共同阅读,营造沉浸式学习环境 • 开展"问题解决会议":用SWOT分析法(优势、劣势、机会、威胁)共同探讨学业困境

策略4:修复学校联结纽带

• 与教师建立"成长联盟":定期沟通时关注进步而非问题,如"最近哪些方面有提升" • 鼓励参与社团活动:通过机器人社、辩论队等集体项目重建学校归属感 • 设置"学业重启方案":与老师协商阶段性弹性目标,允许差异化进步速度

策略5:构建多元价值体系

• 开发"优势雷达图":从逻辑思维、艺术感知等8个维度全面评估孩子特质 • 设立"成长里程碑":记录首次完整读完一本书、独立完成实验等非学术成就 • 组织"家庭才艺夜":每月展示个人特长,重塑自信心

策略6:应对数字时代挑战

• 签订"电子设备公约":明确每天1小时"无屏幕时间",共同遵守 • 开展"信息素养课":教孩子辨别网络信息真伪,培养批判思维 • 设计"游戏化学习":用知识竞答APP等工具嫁接学习兴趣

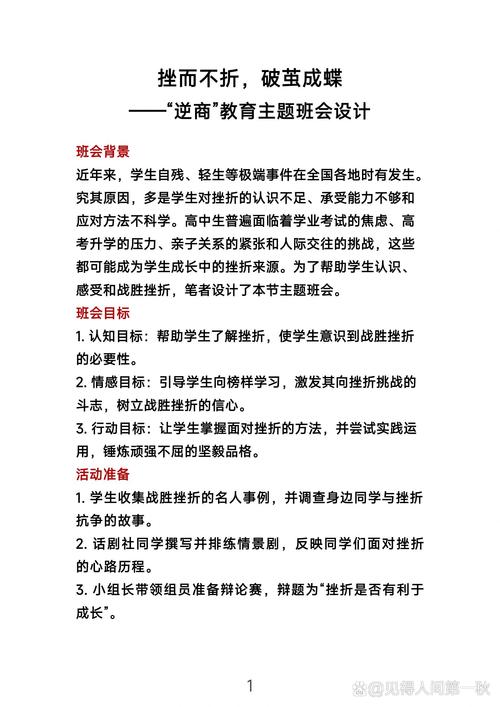

策略7:培育心理韧性

• 实施"挫折情景演练":通过角色扮演预演考试失利等场景,储备应对策略 • 建立"情绪日志":用颜色标注每日情绪波动,培养自我觉察 • 开展"正念呼吸训练":每天早晨进行5分钟专注力练习

策略8:把握关键转折期

• 捕捉"教育契机窗口":在月考后、换老师等节点及时调整策略 • 设计"学期重启计划":每个学段开始时共同制定个性化方案 • 建立"成长观察档案":每季度记录身体、心理、学业多维发展

走出误区:家长必须规避的5个陷阱

- 过度补偿心理:因焦虑报读多个补习班,反而加剧厌学情绪

- 标签化思维:将暂时性厌学定义为"没出息",造成心理暗示

- 错位比较:用"别人家的孩子"摧毁自尊基础

- 情感勒索:"我们这么辛苦都是为了你"带来的道德绑架

- 结果导向误区:只关注分数波动,忽视学习品质培养

重构教育认知:从危机到转机

杭州某初中实施的"学业重启计划"显示,经过系统干预的学生,83%在半年内重建学习信心,这个数据印证了青春期叛逆的积极意义:它是心理免疫系统在发挥作用,预示着认知能力的升级。

教育的真谛不在于填满水桶,而是点燃火焰,当家长学会用发展的眼光看待叛逆,用科学的策略应对挑战,那些看似棘手的问题终将转化为成长的阶梯,没有永远叛逆的孩子,只有尚未找到沟通密码的家长,让我们用智慧和耐心,陪伴孩子穿越这场必经的成长风暴,见证破茧成蝶的璀璨时刻。