"妈妈,我明天早上再写行不行?"看着第三次推脱作业的儿子,李女士焦虑地揉着太阳穴,这个场景正在无数家庭重复上演,根据中国教育学会2023年调研数据显示,78%的小学阶段家庭存在作业拖延问题,当孩子反复抗拒写作业时,简单的说教或惩罚往往收效甚微,更需要我们从教育心理学角度进行系统分析,找到问题的根源并制定科学对策。

解码抗拒背后的心理密码

生理预警信号 7-12岁儿童专注力持续时间约20-35分钟,超出承受范围的作业量容易引发生理性抗拒,首都师范大学儿童发展研究中心发现,当作业时间超过90分钟时,儿童皮质醇水平显著升高,这种应激反应会转化为对作业的本能逃避。

案例:三年级学生小明,每天面对3小时作业量时会出现手抖、眨眼等躯体化反应,经调整作业量后症状消失。

-

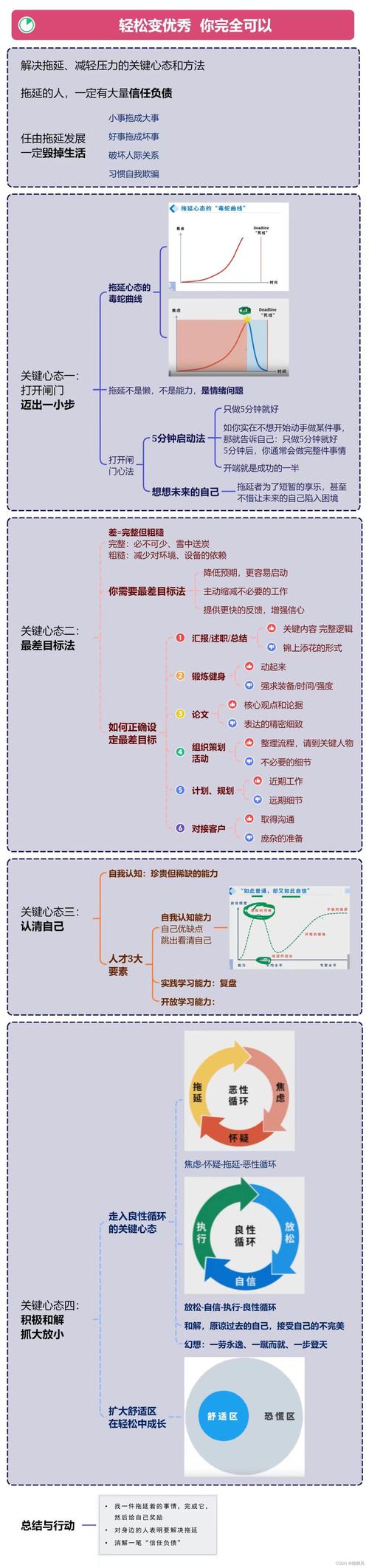

认知偏差陷阱 "写作业=痛苦"的思维定式往往源自不当的强化机制,美国心理学家斯金纳的操作条件反射理论指出,当作业总是与批评、惩罚相联系时,孩子会产生条件反射式抵触,某重点小学的跟踪调查显示,经常被家长监督作业的学生,其自主学习意愿比同龄人低42%。

-

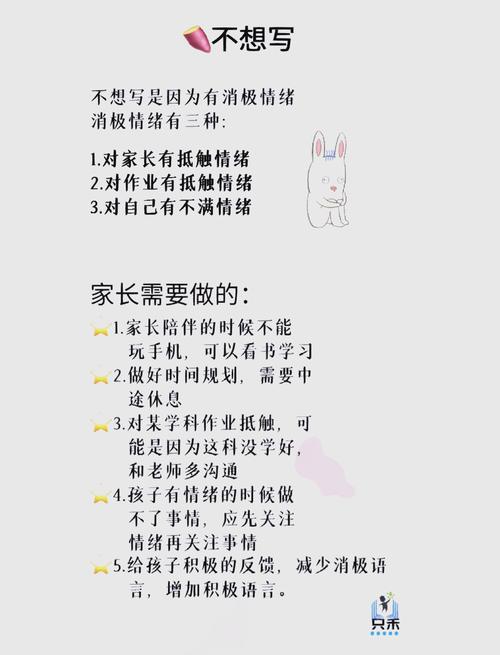

情绪淤积效应 焦虑、挫败等情绪记忆会形成负面情感联结,上海心理咨询中心对500名学生的调研发现,68%的作业拖延者存在不同程度的习得性无助感,这种情绪在数学等薄弱学科表现尤为明显。

构建正向循环的五大策略

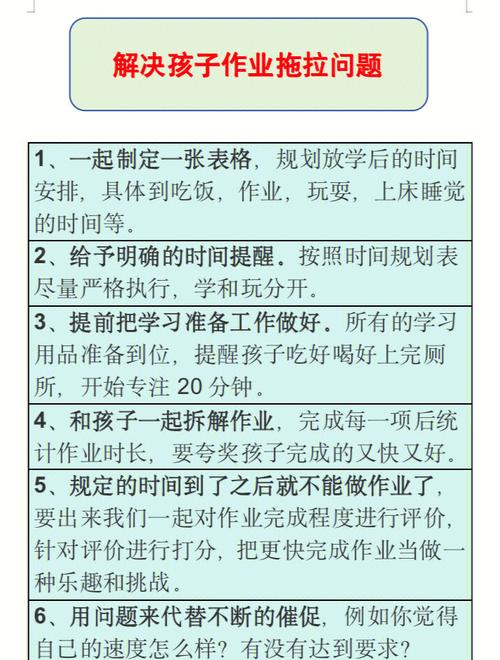

建立作业仪式感 (1)时空锚定法:固定下午4:30-5:30为专属作业时段,选择采光良好的固定位置,建议桌面保持70cm×50cm的整洁空间,清华大学附属小学的实践表明,稳定的时空设置能提升37%的作业效率。

(2)启动仪式设计:可设置3分钟准备流程(整理文具、深呼吸、自我鼓励),通过仪式感帮助孩子完成心理过渡,北京某重点小学开展的"作业预备操"实验,使学生的作业启动时间缩短了58%。

认知偏差矫正 (1)拆分技术:将作业分解为"字词复习10分钟→数学计算15分钟→课文朗读8分钟"等模块,配合计时器使用,研究表明,阶梯式任务完成带来的成就感,能激活大脑奖赏回路。

(2)可视化进度:使用进度条贴纸或乐高积木搭建作业"成长树",每完成一个任务添加装饰,杭州某培训机构采用此方法后,学生作业完成度提升至92%。

情绪压力疏导 (1)建立"安全表达"机制:设置每日10分钟"吐槽时间",允许孩子用绘画、日记等形式宣泄情绪,儿童心理专家建议使用"情绪温度计"工具,帮助孩子量化作业焦虑程度。

(2)积极反馈三要素:具体行为+正面影响+情感认同。"今天你主动整理了错题本(行为),这样能更有效掌握知识点(影响),妈妈为你的进步感到骄傲(情感)。"

案例:广州家长王先生通过"彩虹便签"记录孩子每日进步,三个月后孩子作业自觉性显著提升。

环境干扰排除 (1)物理空间优化:采用"三区隔离法"——将学习区与娱乐区严格分隔,建议书桌与床铺保持2米以上距离,东南大学建筑系研究表明,L型空间布局最有利于学习专注力保持。

(2)数字设备管理:推行"番茄工作法+设备隔离",每25分钟作业后可使用5分钟电子设备,但需安装使用时长监控软件,深圳某中学试点该方案后,学生作业分心率下降63%。

自主能力培养 (1)责任转移技术:逐步将作业管理权交还孩子,家长角色从监督者转变为顾问,可制作"作业自主管理表",包含任务规划、难点标注、自我评估等栏目。

(2)后果体验教育:在可控范围内允许孩子承担未完成作业的自然结果,如课堂汇报准备不足等,北京某国际学校实施"自主责任周"活动后,学生时间管理能力提升显著。

特殊场景应对指南

-

抵触爆发期处理 当孩子出现强烈抗拒时,可采用"三步冷静法":首先离开冲突现场,15分钟后用"我观察到...我感受到..."句式开启对话,最后共同制定改进方案,切记避免在情绪顶点进行说教。

-

周末作业规划 建议采用"135分段法":周五完成1/3,周六上午完成3/5,周日下午进行最后修订,配合"作业银行"制度,提前完成可兑换自由活动时间。

-

寒暑假作业管理 推行"项目制学习",将作业转化为主题探究活动,例如将数学应用题设计为"家庭旅行预算规划",语文阅读延伸为"名著剧场表演"。

教育学家杜威曾说:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"解决作业难题的本质,是帮助孩子建立终身受益的学习能力和责任意识,在这个过程中,家长要完成从监工到教练的角色转变,用智慧点燃孩子的内在动力,每个拖延行为背后,都隐藏着等待破译的成长密码,需要我们以更专业的视角和更包容的心态去理解与引导。

值得关注的是,华东师范大学最新研究显示,采用正向引导策略的家庭,孩子进入初中后的学业适应能力平均高出传统管教方式培养的学生2.3倍,这启示我们,当下的作业困局恰是培养未来核心竞争力的重要契机,教育的真谛不在于完成多少习题,而在于唤醒每个生命内在的求知渴望,当我们放下焦虑,用科学方法和真诚陪伴与孩子共同成长,作业难题自会迎刃而解。