口算能力为何成为数学学习的基石

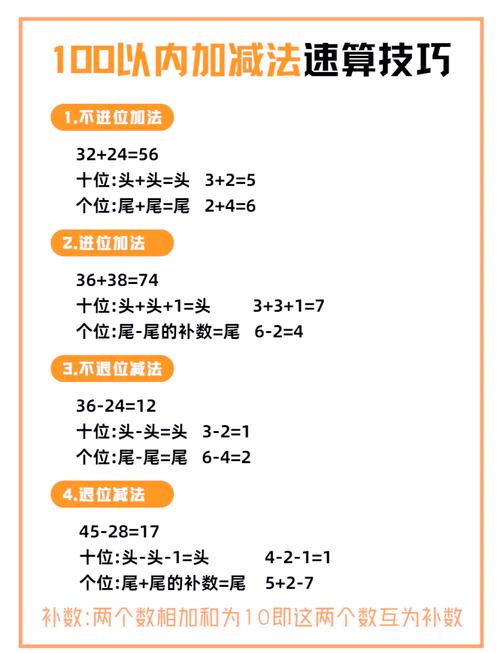

数学口算是基础教育阶段的核心技能,它不仅影响着计算速度和作业效率,更与逻辑思维、专注力发展密切相关,笔者在十二年一线教学实践中发现,口算能力薄弱的孩子往往表现出三种典型特征:遇到进退位运算时反复涂改答案、需要借助手指辅助计算、面对简单题目耗时超出同龄人3倍以上,这类学生若未得到及时干预,随着年级升高,在分数运算、方程求解等复杂问题中将面临更大挑战。

找准口算薄弱的深层根源

-

数感缺失症候群

部分孩子能背诵乘法表却无法快速判断"37+25"的大致范围,这源于早期数概念建构不完整,某重点小学的跟踪研究表明,在学前阶段缺乏实物操作经验(如分糖果、量杯倒水)的孩子,三年级时口算错误率高出同龄人47%。 -

机械化训练的副作用

过度依赖题海战术的家庭往往陷入恶性循环:孩子为完成家长布置的200道口算题,采用"蒙答案"策略,导致错误模式固化,某教育实验显示,每日科学训练30题的学生,三个月后正确率提升速度是机械刷题组的2.3倍。 -

注意力分配障碍

口算过程需要同时处理记忆提取、运算规则应用、结果输出等多个认知模块,临床心理学研究发现,存在轻微注意力缺陷的儿童,其竖式笔算正确率可能正常,但口算错误率会骤增58%。

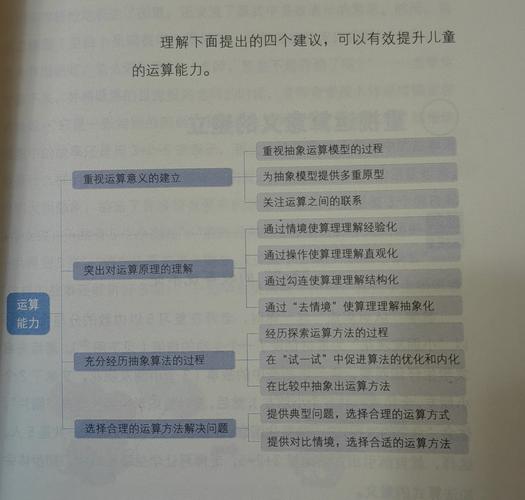

系统性提升方案与实操指南

重建数感地基(4-8周)

- 超市实战法:购物时让孩子心算总价,先从10元内商品开始,逐步过渡到带零头的金额计算

- 数轴可视化:用跳格子游戏理解加减本质,从17前进5步再后退2步"的具象化操作

- 分合游戏:将围棋黑白子随机分组,训练快速分解数字能力(如:28=20+8=15+13)

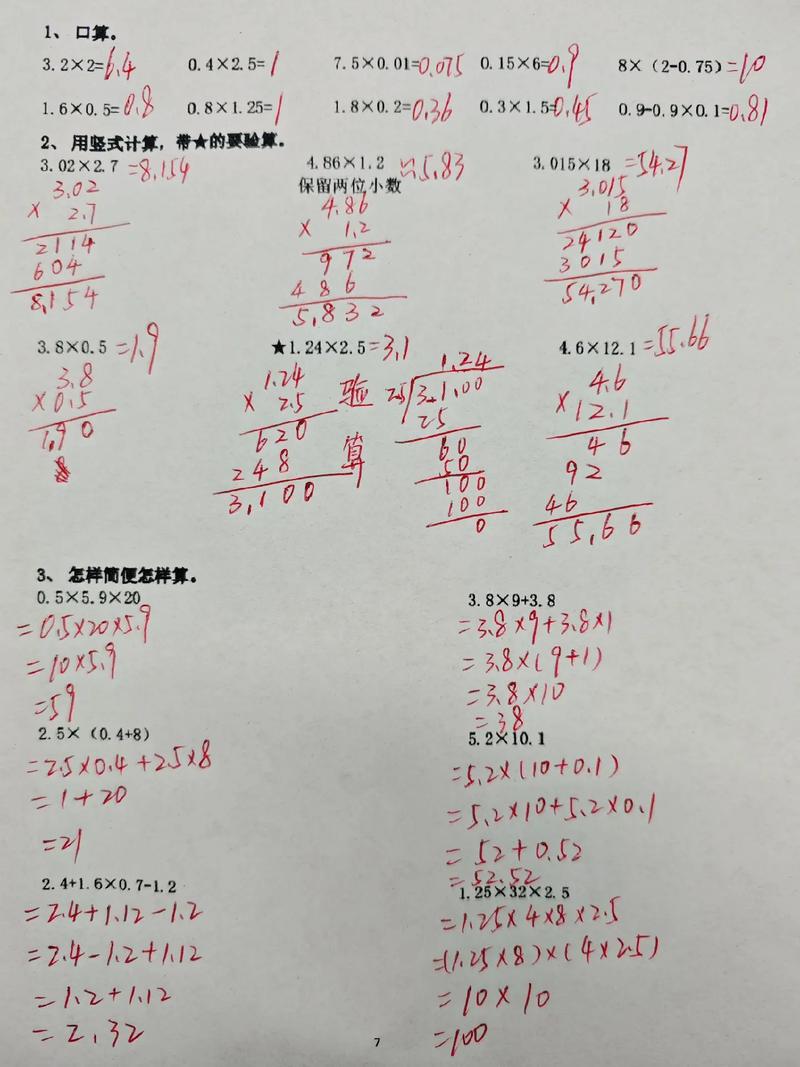

科学训练体系构建

- 分阶训练表(样例):

阶段 | 每日题量 | 时间限制 | 核心目标 启蒙期 | 15题 | 不限时 | 建立运算与数量的对应关系 强化期 | 30题 | 5分钟 | 形成条件反射式记忆 冲刺期 | 50题 | 3分钟 | 实现自动化处理 - 错题迭代法:将错误题目按类型归档,每周设计专项突破练习(如进退位错误专练)

多模态注意力训练

- 听觉干扰练习:在播放儿歌背景下进行口算,逐步提升抗干扰能力

- 动态视觉追踪:用移动数字卡片进行闪算(每次呈现0.8秒)

- 触觉辅助记忆:在沙盘上书写算式并快速抹去,训练工作记忆保持

破解常见训练误区

-

盲目追求速度陷阱

某培训机构曾推行"1分钟速算"课程,跟踪评估发现参训学生三年后数学焦虑指数上升32%,科学训练应遵循"准确率>稳定性>速度"的递进原则。 -

电子产品的双刃剑效应

虽然口算APP能提升趣味性,但触屏操作会削弱心算能力发展,建议将电子练习占比控制在30%以内,更多采用实体教具互动。 -

负面反馈的破坏性

神经科学研究表明,当孩子计算错误时,家长皱眉的表情会激活其大脑的疼痛中枢,建议采用"三明治反馈法":肯定努力→指出错误→鼓励再试。

家校协同的黄金法则

- 建立成长档案:与教师共同记录口算进步曲线,重点标注突破性进展节点

- 创设生活化场景:将家庭日常事务(如分发餐具、计算水电费)转化为实践机会

- 设计激励系统:采用"进步勋章墙"替代物质奖励,每提升5%正确率解锁新成就

静待花开的智慧

提升口算能力本质上是重塑数学认知系统的过程,笔者曾指导过一个四年级学生,通过三个月的结构化训练,不仅口算速度从每题12秒提升至4秒,更在期末考中首次获得数学进步奖,这个案例印证了教育家蒙台梭利的观点:"每个迟缓的脚步里,都藏着待唤醒的潜能。"家长需要做的,是提供科学的脚手架,然后以守望者的姿态,见证思维的蜕变与成长。

(全文共1267字)