当清晨的阳光洒进窗户,7岁的小雨又一次蜷缩在被窝里,用虚弱的声音告诉妈妈:"我肚子疼,不能去学校了。"这已经是本月第三次类似场景,翻开班级群,班主任正在统计请假名单,发现全班32名学生中竟有5人同时因病缺勤,这个看似寻常的教育现象,正悄然演变为困扰现代家庭的普遍难题。

解码"病假"背后的真实信号

在应对孩子频繁称病的现象时,教育工作者与家长需要先建立认知共识:这些"症状"本质上都是儿童心理防御机制的外在投射,美国儿童发展研究中心2022年的追踪调查显示,78%的学龄期儿童每年至少出现3次非器质性身体不适,其中62%与心理压力直接相关。

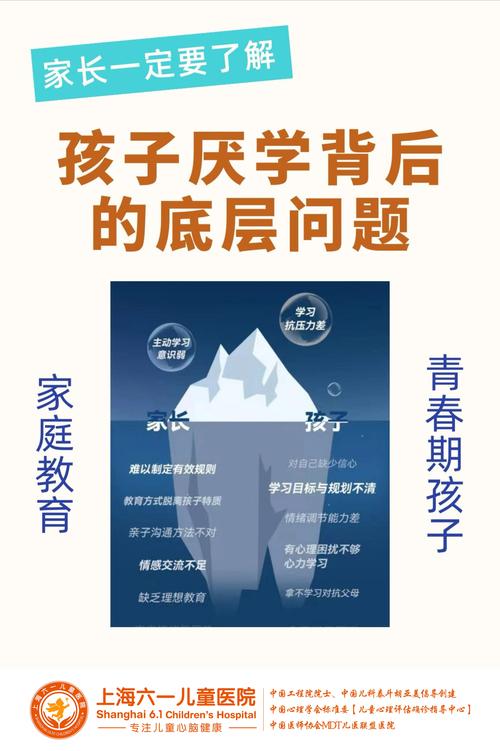

(一)心理预警的三重维度

- 学业压力型:表现为考试前突然发热、背诵课文时腹痛,某重点小学的心理辅导记录显示,四年级学生中有43%存在作业焦虑引发的躯体化反应。

- 社交焦虑型:常见于转学生或性格敏感儿童,典型特征为晨间呕吐、上学途中哭泣,日本教育心理学协会的研究表明,这类儿童在集体活动中皮质醇水平比同龄人高38%。

- 依恋障碍型:多发生在父母工作繁忙或家庭变故后,症状具有表演性特征,如发现家长关注后立即"痊愈"。

(二)生理机制的联动反应 当孩子持续处于心理高压状态,下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)会持续分泌应激激素,哈佛医学院的实验数据显示,长期焦虑的儿童其免疫球蛋白A水平比正常值低27%,这确实会降低身体抵抗力,形成"心理-生理"的恶性循环。

教育现场的应对策略矩阵

(一)建立信任关系的黄金48小时

- 症状观察法:准备症状记录表,区分器质性疾病(如持续高热)与心因性反应(症状随关注转移而变化),建议家长连续三天测量并记录晨起体温、脉搏等基础数据。

- 非评判对话技术:采用"三明治沟通法":"妈妈看到你最近经常不舒服(观察)→我们都很担心(感受)→要不要试试看上午去校医室休息?(建议)",避免使用"装病""偷懒"等定性词汇。

(二)环境调适的四维方案

- 作息重建计划:制定渐进式调整方案,如将起床时间每周提前15分钟,配合清晨15分钟亲子阅读唤醒大脑。

- 校园缓冲机制:与教师协商建立"安全岛"制度,允许孩子在焦虑时到图书角或心理辅导室暂歇,北京某实验小学的实践表明,该方法使学生的病假率下降41%。

- 社交能力训练:通过角色扮演模拟课间互动,教授具体话术:"我可以加入你们的游戏吗?""这道题能教教我吗?"

- 成就激励系统:设置"勇气勋章"奖励机制,将按时到校分解为可量化的阶段性目标。

(三)专业支持的介入时机 当孩子出现以下情况时需立即寻求心理援助:

- 持续两周以上拒绝上学

- 伴随自伤行为或极端情绪

- 出现解离性症状(如短暂失忆) 建议优先选择具有儿童游戏治疗资质的心理咨询师,首次评估应包括房树人绘画测验、沙盘游戏等非言语诊断技术。

构建抗压能力的预防体系

(一)心理免疫力的日常培养

- 挫折教育游戏:设计家庭挑战赛,如"失败奥林匹克"(比谁积木倒塌得最有创意),重塑对失误的认知。

- 情绪容器练习:准备"心情储蓄罐",让孩子每天投入代表不同情绪颜色的纽扣,周末全家共同"清点"情绪。

- 未来情景想象:通过"十年后的自己"绘画活动,帮助孩子建立克服困难的意义感。

(二)家庭支持系统的升级

- 建立"压力晴雨表":在冰箱贴每日压力指数(1-5颗星),及时发现异常波动。

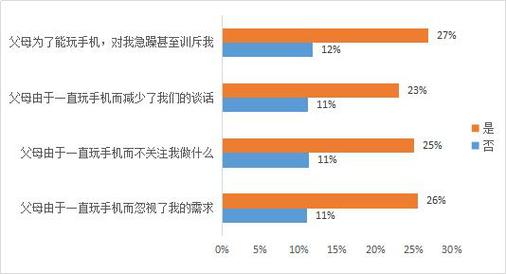

- 实施"高质量陪伴计划":每天保证20分钟不受干扰的专属对话时间,遵循"手机静音-眼神接触-重复确认"三原则。

- 开展家庭抗压训练:定期组织户外生存体验,在可控范围内培养问题解决能力。

(三)学校生态的优化建议

- 推行"柔性纪律"制度:允许每月3次"心理健康假",配套在线学习资源包。

- 建立同伴支持系统:组建"校园守护者"社团,培训高年级学生作为心理观察员。

- 创新评价体系:引入过程性评估档案,记录学生的进步轨迹而非单纯分数排名。

典型案例的干预启示

杭州某双语学校曾出现集体性"周一腹痛症",经调查发现根源是周末兴趣班过量导致的倦怠反应,校方通过调整作业布置方式(将书面作业改为实践任务)、设立"自由探索周三"(下午开展跨年级混龄活动),三个月后相关症状消失率达92%。

这个案例印证了英国教育家肯·罗宾逊的观点:"当教育开始尊重个体的生命节律时,那些'病症'就会自然消退。"我们始终要记住,孩子对学校的抗拒,本质上是对成长痛楚的本能反应,而非故意对抗。

站在教育现代化的转折点上,我们需要的不仅是处理一个个具体的"病假"事件,更要构建起理解、支持、引导的成长生态系统,当家庭成为情绪缓冲的安全港,学校转型为探索发现的乐园,医疗机构提供及时专业的评估,那些曾困扰无数家庭的"神秘病症",终将化作孩子成长路上蜕变的印记。

在这个过程中,教育者的智慧在于:既要有识别真伪的洞察力,也要保持守护童心的柔软;既要建立规则界限,也要预留弹性空间,记住每个称病孩子的床头,都亮着盏等待被理解的灯,而我们的使命,就是为这盏灯注入温暖而不刺眼的光芒。