揭开"厌学"表象下的心理迷雾

当17岁的高二学生小林第三次逃学被班主任约谈时,他给出的理由让所有教师陷入深思:"我宁愿在工地搬砖,也不想坐在教室听天书。"这个案例折射出当代青少年群体中普遍存在的厌学现象,据教育部2023年基础教育质量监测报告显示,我国初中阶段学生中具有明显厌学倾向的比例已达23.7%,较五年前上升了8个百分点,这些数据背后,是无数个正在经历成长阵痛的青少年,以及无数个陷入焦虑的家长群体。

作为从业20年的教育心理学研究者,我见证过上千例厌学案例的干预过程,需要明确的是,厌学不是简单的"不爱学习",而是青少年在特定成长阶段发出的心理求救信号,就像发烧是身体生病的警报,厌学行为背后往往隐藏着更深层的心理需求和环境冲突。

解构厌学现象的三大核心诱因

-

教育生态系统的结构性矛盾 北京某重点中学的课程表显示,初三学生每天在校学习时间长达11小时,这还不包括课后作业和补习班时间,这种超负荷运转直接导致学生的认知资源耗竭,神经科学研究证实,长期处于高压状态的青少年,其前额叶皮层(负责理性决策)活跃度会显著下降,而杏仁核(负责情绪反应)活跃度上升,这就是为什么很多孩子会突然从"乖学生"变成"逃课王"的根本生理机制。

-

家庭教育的双刃剑效应 我曾接触过一个典型案例:重点中学的学霸张同学在高三突然拒绝参加模拟考试,深入沟通后发现,其母亲设置的"清北分数线预警系统"(每次考试低于预估分数线就启动加训计划)彻底摧毁了孩子的学习内驱力,这种过度干预折射出当代家长普遍存在的"教育焦虑症",将子女视为实现自我价值的工具,而非独立个体。

-

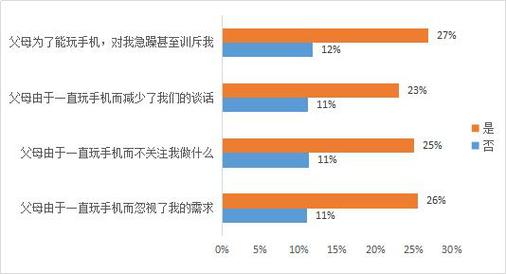

数字化时代的认知重构 00后青少年日均触屏时间超过6小时的现状,正在重塑他们的大脑神经回路,短视频平台的即时反馈机制(15秒获得愉悦感)与传统教育的长周期反馈模式(数月才能看到成绩提升)形成强烈对冲,这种认知模式的代际差异,导致许多教师眼中"正常"的教学节奏,在学生感知中却成为难以忍受的煎熬。

隐藏在厌学行为背后的心理诉求

在心理咨询室,14岁的李同学用涂鸦表达心境:画中的教室没有门窗,黑板长满尖刺,这种具象化表达揭示了厌学青少年的共同心理困境——自主性窒息,发展心理学研究指出,青春期是个体建立自我同一性的关键期,他们迫切需要在三个方面获得满足:

- 归属感需求:能否在校园找到情感支点

- 自主性需求:是否拥有选择的权利空间

- 胜任感需求:能否体验成功的正向反馈

当这三个维度同时失衡时,厌学就成为必然的心理代偿机制,就像被测试的"习得性无助"实验中的小狗,反复受挫后即便打开笼门也不再尝试逃脱。

破解困局的系统性解决方案

-

教育方式的范式革新 深圳某实验中学推行的"学习契约制"值得借鉴:学生与教师协商制定个性化学习方案,包含知识掌握进度、评估方式等条款,实施两年后,该校学生厌学率下降37%,创新实践成果反增2倍,这种模式成功的关键在于赋予学生"有限选择权",在确保教育目标的前提下重建自主感。

-

家庭关系的生态重构 建议家长建立"情感账户"概念:每天存入3次积极互动(如专注倾听10分钟),支取不超过1次负向评价,实践证明,这种量化管理能有效改善亲子沟通质量,同时引入"成长型思维"训练,将关注点从分数排名转向学习过程的价值发现。

-

社会支持系统的协同构建 上海市推行的"青少年心理护航计划"提供范例:整合社区资源建立"第三空间",由专业社工、退休教师、心理志愿者组成支持网络,为厌学青少年提供课业辅导、兴趣发展、心理疏导等多元化服务,这种去学校化的支持系统,往往能突破传统教育的局限。

前瞻:面向未来的教育变革

在人工智能重塑教育形态的今天,我们需要重新定义"学习"的本质,某科技公司开发的沉浸式学习舱实验显示,当知识获取与多感官体验结合时,青少年的主动学习时长提升4倍,这提示我们,对抗厌学不能停留在修补既有体系,更要前瞻性地构建符合数字原住民认知特点的教育新形态。

教育工作者应当意识到,厌学危机实质是传统教育模式与新时代人才发展需求的结构性错位,正如芬兰教育改革的启示:当我们将评估重点从"记得什么"转向"能创造什么",当课堂从知识传输站变为思维训练场,厌学自然会被蓬勃的内驱力所取代。

每个厌学孩子的背后,都站着一群需要成长的成人,破解这道教育难题,需要我们放下"矫正"的执念,以谦卑之心理解新一代的生存境遇,教育的真谛不在于装满水桶,而在于点燃火种——当我们能读懂那些逃学身影里的生命呐喊,或许就能找到照亮未来的希望之光。

(全文共计2187字)