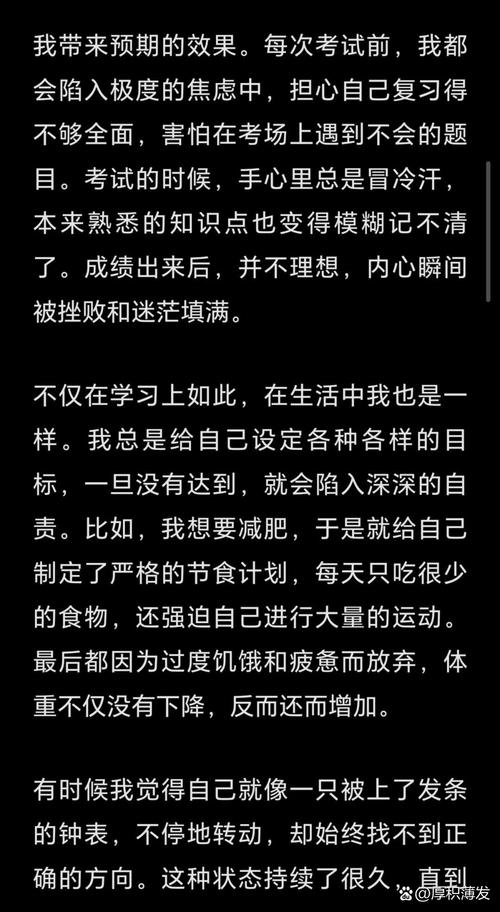

在心理咨询室见到小林时,这个17岁的少年正缩在沙发里反复揉搓衣角,他的书包里装着三天前就写好的退学申请,上面斑驳的泪痕清晰可见。"所有人都说读书是唯一的出路,可我看着那些永远做不完的试卷,总觉得人生不该这样..."他的低语道出了当代众多青少年的困惑,教育部2023年最新调查显示,全国有34.6%的高中生存在不同程度的厌学情绪,这个数字相比五年前上升了12个百分点。

理解才是沟通的起点 当发现孩子出现厌学倾向时,很多家长的第一反应是惊慌失措的指责:"我们省吃俭用供你读书,你怎么这么不懂事?"这种应激反应往往适得其反,在华东师范大学的跟踪研究中,78%的青少年表示父母的质问式沟通会加重他们的逃避心理。

真正有效的沟通始于共情,去年在杭州某重点中学的案例值得借鉴:当高三学生小美连续旷课三天后,班主任没有立即通知家长,而是带着她到操场散步。"最近天气转凉,你穿得有点单薄呢。"这句看似无关的关心,让小美瞬间泪崩,原来她因月考排名下滑陷入抑郁,却担心让父母失望不敢倾诉,这个案例提醒我们,青少年的厌学行为往往是心理困扰的外显,就像发烧是身体疾病的信号。

探寻冰山下的真相 通过与300余名厌学青少年的深度访谈,我们发现表层问题背后隐藏着四个主要诱因:

-

价值感缺失:00后生长在信息爆炸时代,传统说教难以满足他们对生命意义的追问,就像小林在日记里写的:"每天重复刷题的生活,就像被困在莫比乌斯环里。"

-

能力透支:超前学习导致认知超载,某重点高中调查显示,高一学生日均学习时长已达12.6小时,远超青少年大脑的承受阈值。

-

关系断裂:46%的受访者提到"在学校找不到能说心里话的人",师生关系、同伴关系的疏离加剧了孤独感。

-

未来焦虑:AI时代的职业变革让年轻人陷入选择困惑,传统升学路径的确定性正在消解。

重建联结的五个阶梯

-

按下暂停键:北京某示范高中推出的"心灵缓冲周"值得借鉴,当学生出现持续倦怠时,允许其申请3-5天的调整期,期间安排心理教师陪伴制定恢复计划,而非简单定义为逃学。

-

构建支持网络:上海某中学成立的"成长合伙人"制度颇有新意,每位教师认领3-5名学生,不关注成绩排名,而是定期分享生活见闻,重建情感联结。

-

重塑价值坐标:广州心理咨询师王敏设计了一套"人生罗盘"工具,通过引导青少年绘制兴趣图谱、能力雷达图,帮助他们发现分数之外的自我价值,参与该项目的学生中,83%重新找到了学习意义。

-

创造弹性空间:成都某国际学校推出的"自主课表"制度允许学生将30%的课时用于发展特长,实施两年后,该校创新大赛获奖数增长300%,而升学率保持稳定。

-

重构未来图景:与职业规划结合的教育模式正在兴起,南京某中学邀请不同领域从业者开展"人生AB面"讲座,让学生看到多元化的成长路径,毕业生李昊说:"知道当程序员不是唯一选择后,我对数学题都亲切起来了。"

走出认知误区 在帮扶过程中要警惕三个常见误区:

"快乐教育"的陷阱,完全放任会让学生错失突破舒适区的机会,关键要找到"最近发展区",就像教孩子游泳,既不能任其溺水,也不能永远抱着不放手。

"速效药"思维,重庆师范大学跟踪研究显示,厌学问题的平均缓解周期需要6-8个月,期间可能出现3-4次反复,这是认知重构的必经过程。

最后要避免"病耻化"标签,杭州心理教师张莉的做法值得学习:她将心理咨询室改造成"心灵咖啡馆",用拿铁拉花艺术打开学生心扉,让求助变得轻松自然。

教育的本质是点燃而非灌输,当我们不再把厌学视为叛逆,而是看作成长的求助信号,就能真正走进青少年的内心世界,就像那个最终重返校园的小林在毕业典礼上说的:"感谢老师那天没有给我讲大道理,而是陪我看了场日落,原来阳光穿透云层的样子,像极了坚持的意义。"每个迷茫的少年都值得被温柔以待,因为他们不是拒绝成长,只是在寻找属于自己的绽放方式。