在清晨七点的校门口,总能看到这样的场景:背着书包的初中生低头攥紧衣角,额角沁出细密的汗珠,仿佛面前的教学楼是吞噬光明的怪兽,这种被称为"上学恐惧"的心理现象,正悄然蔓延在当代青少年群体中,某重点中学的心理咨询室数据显示,2023年春季学期接待的128例咨询中,有39%涉及上学适应障碍,其中13-15岁群体占比高达67%。

识别隐形的心理警报 12岁的晓雯连续三周以胃痛为由请假,但各项体检指标正常,直到班主任在家访时发现,这个品学兼优的女孩会在整理书包时无意识撕扯作业本,指尖在课本封面上抠出深浅不一的划痕,这种躯体化反应正是上学恐惧的典型表征,往往表现为:反复检查文具的强迫行为、上学前突发身体不适、在班级群消息提示音响起时呼吸急促等。

深层诱因通常呈现"蛛网结构":网中央可能是某次课堂提问失误,向外延伸的丝线交织着同伴关系紧张、家庭期待过载、学业竞争焦虑,某市青少年心理援助中心2022年的统计显示,61%的案例存在多重诱因叠加,完美主义教养"与"社交挫败体验"的组合占比最高。

重建安全岛的五维策略

-

时空锚定法:帮助孩子在书桌设置"安心角",放置熟悉的玩偶或家人合影,北京某中学实践表明,这种具象化的安全空间能使焦虑发作频率降低42%,建议家长陪同孩子绘制"情绪地图",用不同颜色标注在校各时段的心理状态。

-

认知重塑对话:当孩子说出"我一进教室就喘不过气",不要急于反驳"学校很安全",上海心理咨询师王老师建议采用"三阶引导":先共情"这种感觉确实很难受",再询问"上次这种感觉减轻是什么时候",最后探讨"如果给这种压迫感打分,现在比刚才少1分的方法是什么"。

-

渐进暴露训练:借鉴系统脱敏原理,从站在校门口拍照开始,逐步延长在校时间,广州某实验中学的"彩虹打卡计划"显示,83%的参与学生能在3周内完成从校门到教室的适应性过渡,关键要设置可视化进度条,让孩子见证自己的微小突破。

家校协同的生态修复 杭州某重点初中推行的"种子教师计划"颇具启示:各学科老师接受儿童发展心理学培训后,在教案中嵌入"安全信号",比如数学课用温度计比喻情绪刻度,语文课通过角色扮演理解人物心理,这种浸润式教育使该校学生的上学抵触率下降28%。

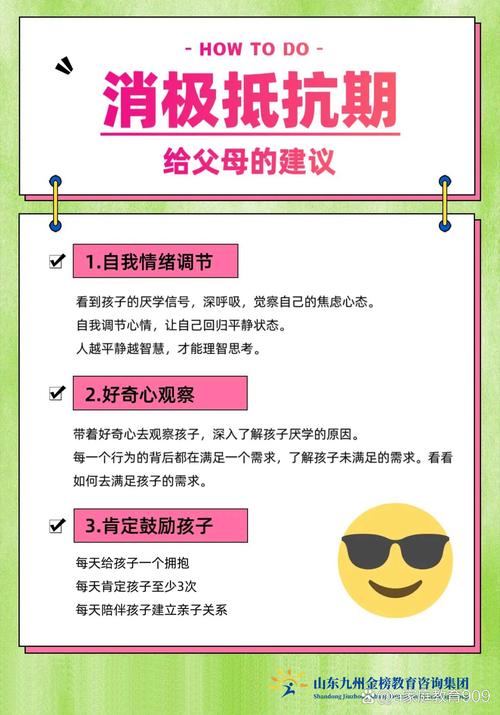

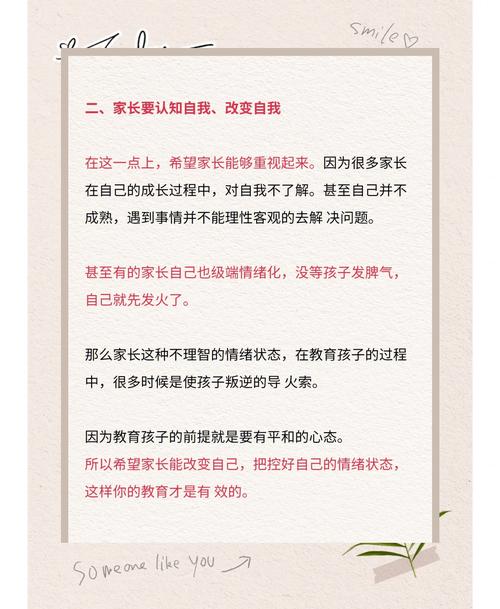

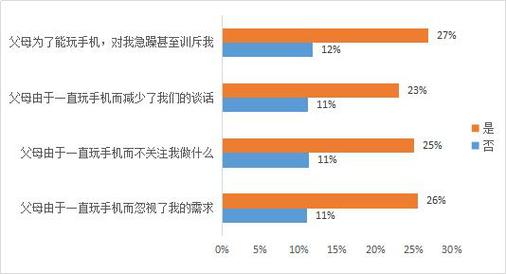

家庭场域更需要"去焦虑化"改造,建议设立"无评判日",每周固定时段允许孩子自由表达恐惧,南京家庭教育指导中心案例显示,当父母将"你怎么又这样"转为"我注意到你今天勇敢地多待了十分钟",孩子的主动尝试意愿提升3.6倍。

危机转化的成长契机 14岁的小杰在恐惧上学期间创作了30幅抽象画,这些后来被心理老师命名为"情绪星云"的作品,成为学校艺术节的焦点展品,这种将创伤体验转化为创造力的案例提示我们:恐惧本身可能蕴藏着独特的生命礼物,建议教师设计"恐惧转化工作坊",引导学生用戏剧、沙盘或音乐重构焦虑情境。

需要警惕的是持续超过两个月的心因性生理反应,如持续性腹泻、睡眠障碍或体重骤降,北京儿童医院神经内科数据显示,这类情况中有17%伴随潜在神经发育问题,需及时转介专业机构,但多数轻度焦虑通过系统干预可在6-8周明显改善。

长效护航的支持网络 建立"成长见证人"制度,邀请高年级志愿者分享克服适应障碍的经历,成都某中学的"摆渡人计划"中,95%的受助学生表示学长学姐的真实故事比理论说教更有说服力,同时要搭建"缓冲带",允许暂时性的课业调整,如将课堂发言改为书面反馈。

这个过程的本质,是帮助孩子完成心理韧性的锻造,就像蝴蝶破茧时的挣扎,适度的压力恰恰是翅膀强健的必经之路,当某个清晨,我们看见曾瑟瑟发抖的孩子主动整理好书包,那不仅是走向校门的脚步,更是迈向心理成熟的里程碑。

教育者的智慧,在于把恐惧的阴影变成照亮成长的烛光,当我们用理解代替催促,用陪伴替代说教,那些曾被上学恐惧困住的心灵,终将在温暖的守候中展开属于自己的翱翔轨迹。