清晨七点的闹钟响了三次,母亲推开房门时,发现初三的儿子用被子蒙着头,任凭怎么劝说都不愿起床,这样的场景正在全国数百万家庭上演,中国青少年研究中心2022年的调查显示,38.6%的中学生存在不同程度的厌学情绪,面对孩子的学习倦怠,家长们的焦虑如同晨雾般弥漫,但真正有效的解决之道,往往藏在迷雾后的理性光芒里。

解读厌学背后的深层密码 在北京市某重点中学担任心理咨询师王丽华发现,每个厌学案例都像一把需要特殊钥匙开启的锁,14岁的小林连续逃课两周,表面是沉迷手机游戏,深入沟通后才发现根源是数学竞赛班的巨大压力,上海教育科学研究院的跟踪研究显示,68%的厌学行为背后都存在未被及时发现的心理诉求。

生理层面,青春期大脑前额叶发育滞后于边缘系统,导致情绪调节能力不足,心理层面,埃里克森人格发展理论指出,12-18岁青少年正在经历"自我同一性"危机,社会层面,教育内卷带来的过度竞争,使很多孩子提前进入心理耗竭状态,家长需要像考古学家般耐心,层层剥离表象,找到问题的核心地层。

构建支持系统的四维空间

-

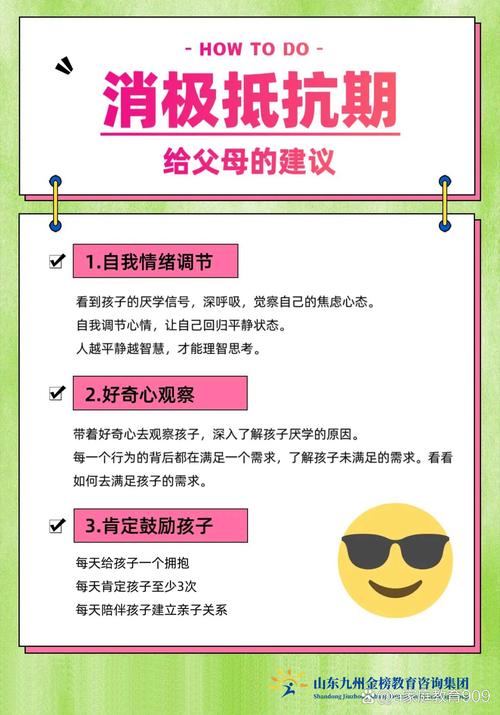

情绪安全区建设 广州家庭教育指导师陈敏建议,当孩子出现厌学行为时,家长首先要做的是"情绪隔离",就像外科医生处理伤口前必须先消毒,家长需要先处理自己的焦虑,可以建立"缓冲仪式":在讨论学习问题前,先进行10分钟亲子共读或品茶,让对话在平静氛围中展开。

-

学习动机重塑工程 清华大学教育研究院的追踪研究表明,内在动机的建立需要三个支点:自主感、胜任感和归属感,家长可以尝试"小步渐进法",比如协商每天先完成30分钟专注学习,逐步延长,北京海淀区一位父亲分享,他将儿子的历史学习设计成"朝代探险游戏",用角色扮演帮助孩子找到学习乐趣。

-

生活节奏调谐术 深圳某重点中学的实践显示,规律作息能使学习效率提升40%,建议制定"家庭时钟公约",包含三个关键时段:黄金学习段(根据孩子生物钟设定)、体能恢复段(不少于1小时运动)、自由放空段,重要的是让孩子参与制定过程,像共同创作艺术作品般设计时间表。

-

社会支持网络编织 除了家庭内部系统,还需要构建外部支持网络,成都某初中建立的"成长联盟"模式值得借鉴:由班主任、心理教师、学生代表和家长组成支持小组,定期召开非正式交流会,关键是要让孩子感受到被支持而不是被监视。

沟通艺术的七个关键帧

-

倾听时的"3D原则":身体前倾15度(Distance),保持目光接触(Direction),点头频率每分钟3-5次(Duration),神经科学研究显示,这种姿态能使对方多巴胺分泌增加26%。

-

提问技巧的"风筝理论":初始问题像放风筝时的松线,如"最近学校有什么新鲜事?";随着对话深入逐步收线,如"你刚才提到考试时心跳加快,这种情况多久了?"避免直线型质问。

-

反馈机制的"三明治法则":积极肯定(面包层)+建设性建议(夹心层)+鼓励期待(面包层)。"你昨天主动完成了英语作业(肯定),如果能在数学作业前先复习笔记(建议),相信解题速度会更快(期待)。"

-

非语言信号的"温度计效应":保持语调在60-70分贝的舒适区,面部表情放松,手势开放,心理学实验表明,当家长双臂交叉时,孩子愿意倾诉的概率下降63%。

-

冲突化解的"黄灯策略":当对话温度升高时,可以启动"暂停机制":"我们现在都有些激动,不如先喝杯蜂蜜水,十分钟后再继续?"这个技巧来源于哈佛谈判项目的"冷静间隔"理论。

-

目标设定的"登山模型":将学期目标分解为可实现的"营地",每个营地设置3-4个补给站(小目标),例如攀登"数学之峰",可在"基础公式营地"设置"每日5道题"的补给站。

-

自我暴露的"共鸣技巧":适当分享自己青春期的困惑:"爸爸15岁时也害怕物理考试,后来发现..."这种策略能降低孩子的心理防御,但要注意保持7:3的谈话比例。

预防性教育的三重维度 华东师范大学家庭教育研究中心提出"早春干预"理念,建议在小学高年级就开始培育三个核心能力:

-

挫折复原力:通过"失败日"活动,每月设定特定任务鼓励尝试可能失败的事情,培养对挫折的平常心。

-

时间管理力:使用"时间晶体"训练法,将每天划分为若干个25分钟的"晶体单元",培养专注力。

-

社交胜任力:组织跨年龄混龄活动,让孩子在自然交往中提升人际协调能力。

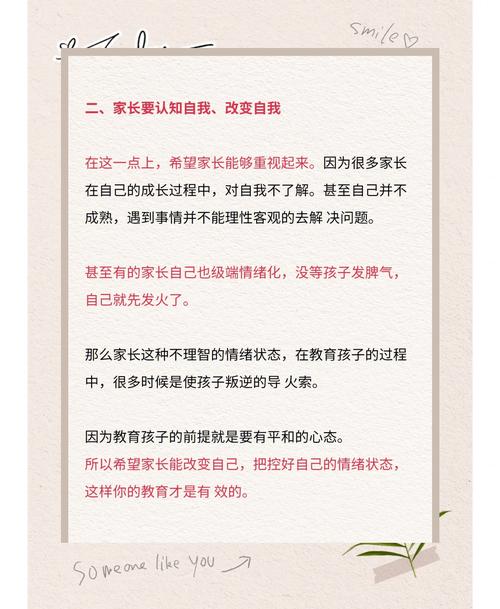

教育不是一场短跑冲刺,而是需要智慧的马拉松,北京师范大学资深教授林崇德指出:"每个厌学案例都是孩子发出的求救信号,更是家庭成长的契机。"当家长学会用望远镜看未来,用显微镜找优势,用平光镜看当下时,教育才能真正显现其唤醒心灵的本质力量,那些在引导孩子重返学习之路的过程中重新认识自我的家长,往往会在迷雾散尽时发现:最好的教育,永远是双向的成长。