清晨七点的玄关,五岁的童童紧紧攥着书包带子,眼泪吧嗒吧嗒砸在刚擦净的地板上:"我不要去幼儿园..."这样的场景在无数家庭重复上演,根据中国家庭教育研究院2023年的调查报告,3-12岁儿童中62.7%出现过持续性上学抗拒行为,其中21%发展为慢性学校焦虑症,这个看似寻常的清晨拉锯战,实则是儿童心理发展的重要预警信号。

解码哭声背后的心理密码 当孩子反复出现上学抵触情绪时,家长首先要成为敏锐的观察者,六岁的小杰连续三周在晨间出现腹痛症状,检查后无器质性问题,最终发现根源是数学课上频繁的当堂测验,儿童心理专家指出,孩子的生理反应往往是心理压力的具象化表达。

分离焦虑在3-6岁幼儿群体中占比高达78%,这个阶段孩子对主要抚养者产生的过度依恋,常通过上学场景爆发,而7-12岁儿童的上学焦虑则更多指向社交压力,某重点小学的调查显示,四年级学生中有43%曾因同伴关系问题产生逃避上学心理。

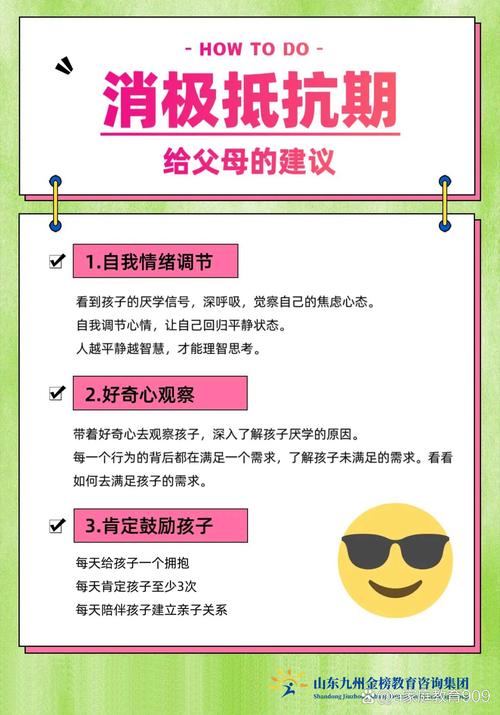

建立有效的应对机制 当孩子蜷缩在墙角哭泣时,父母首先要控制自己的焦虑情绪,儿童心理咨询师李明阳强调:"家长此刻的心跳加速、眉头紧锁,都会通过镜像神经元被孩子捕捉,形成负面情绪的共振。"

建议采用"情绪温度计"沟通法:拿出实物温度计道具,引导孩子将指针拨到对应情绪刻度。"今天上学让你感觉像发烧40度吗?"通过具象化表达,五岁的朵朵第一次说出"教室里新来的王老师让我害怕",原来是因为老师无意间批评其他孩子的场景让她产生了替代性恐惧。

构建系统支持网络 北京某重点小学推行的"缓冲伙伴制"值得借鉴,为每位新生配备高年级学长作为校园向导,在开学前两周共同完成"校园探秘任务",数据显示,实施该制度后新生适应期平均缩短5.8天,晨间抵触行为下降37%。

家庭可以创建"勇气储蓄罐",每次成功上学就投入一颗星星,当积累到十颗时兑换小奖励,这种延迟满足机制能有效培养孩子的自我效能感,八岁的乐乐通过这种方式,三个月内将上学拖延时间从45分钟缩减到8分钟。

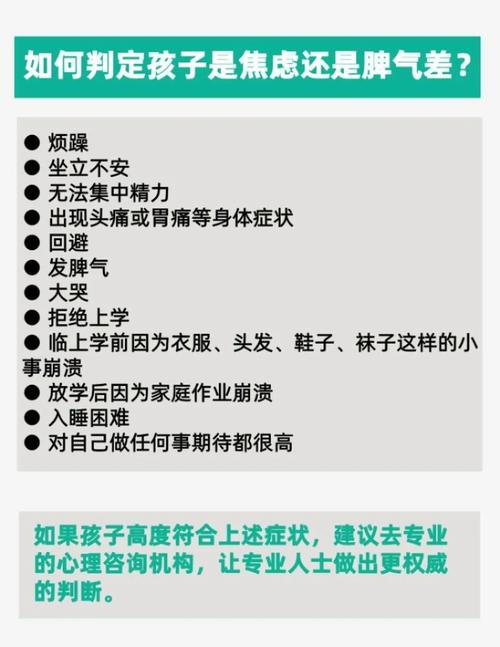

警惕持续性抗拒的警示意义 当孩子出现持续两周以上的上学抗拒,并伴随睡眠障碍、食欲减退等症状时,需要专业介入,上海儿童医学中心的案例显示,长期拒学儿童中有68%存在未被识别的学习障碍,如阅读障碍、计算障碍等。

特别要注意季节转换期的反常表现,杭州某心理咨询机构统计发现,每年四月和十一月的儿童焦虑就诊量是平时的2.3倍,这与期中考试压力、换季生物钟紊乱密切相关。

重建学习场景的积极联结 将学校元素融入家庭游戏是有效策略,家长可以扮演"笨学生",让孩子当小老师复述课堂内容,这种方法不仅巩固知识,更能重塑孩子对学校的掌控感,实践证明,参与角色互换游戏的孩子,对教师批评的承受力提升42%。

周末的"校园探险日"也值得尝试,带孩子参观空荡的教室,触摸黑板粉笔,在操场自由奔跑,这种去压力化的环境接触,能有效消解孩子对学校的紧张联想,广州某幼儿园跟踪调查显示,参与该活动的儿童周一焦虑指数降低29%。

面对孩子的上学焦虑,家长需要成为智慧的翻译官,将那些无法言说的恐惧转化为可解决的具象问题,每次擦干眼泪的拥抱,每次耐心倾听的蹲下,都在为孩子构建面对挑战的心理资本,当我们在晨光中牵起那只汗湿的小手,传递的不只是上学的勇气,更是终身成长的力量储备。

在这个过程中,家长要警惕两个极端:既不能简单归咎为"孩子娇气",也不宜过度保护形成逃避机制,保持温和而坚定的态度,与学校建立透明沟通,必要时寻求专业指导,教育终究是等待的艺术,当我们的焦虑化为理解,孩子的眼泪终将绽放成自信的笑容。

(全文共1278字)