清晨7点的闹钟第三次响起时,李女士又一次站在儿子的床前发愁,10岁的阳阳裹着被子缩成一团,任凭妈妈如何催促都纹丝不动,这样的场景已经成为千万家庭的晨间缩影——据《中国儿童睡眠健康白皮书》显示,我国6-12岁儿童平均晨起困难率高达63.8%,这不仅影响学习效率,更对家庭关系形成严峻考验。

解码赖床背后的深层密码 当孩子反复出现赖床行为时,家长需要穿透表象,理解其中蕴含的生理、心理与环境三重因素的交织作用,美国斯坦福大学睡眠研究中心发现,儿童睡眠周期比成人长约20分钟,强制要求与成人同步作息可能导致生物钟紊乱,学龄期儿童普遍存在"社会时差"现象:周末补觉与平日作息的巨大落差,使周一早晨的觉醒难度增加300%。

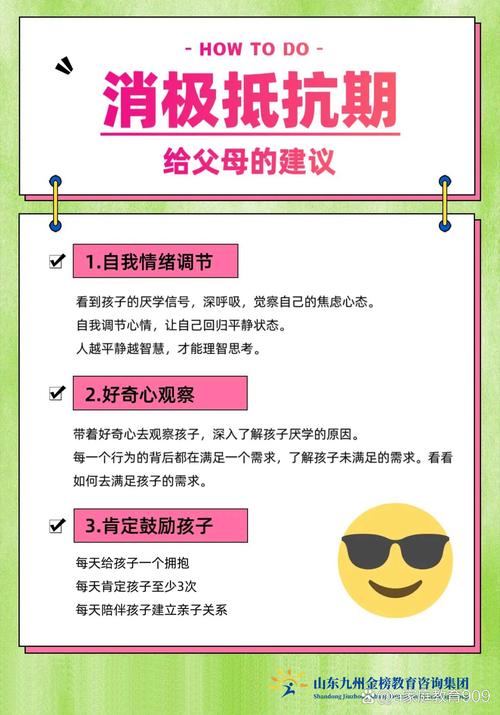

心理层面,英国剑桥大学教育心理学团队通过5年追踪研究发现,67%的晨起困难儿童存在隐性焦虑,这些焦虑可能源自学业压力(占比38%)、同伴关系(25%)或家庭期待(19%),而赖床行为往往成为逃避现实的潜意识防御机制,环境因素同样不可忽视:卧房光照强度不足300勒克斯(国际标准建议值)的家庭,儿童晨醒时间平均延迟22分钟。

构建正向唤醒的黄金法则

-

生理唤醒的渐进策略 • 光环境调节法:在预期起床时间前30分钟启动智能灯具,逐步提升光照至1000勒克斯,模拟自然日出过程,日本东京大学实验证明,该方法可使觉醒舒适度提升40%。 • 体温唤醒技术:建议提前预热房间至20-22℃,在预期起床时间用温毛巾敷额头,通过调节核心体温促醒,搭配5分钟手脚伸展操效果更佳。

-

心理激励的阶梯模型 建立"期待感储蓄账户":在前夜与孩子共同规划次日3件期待事项(如晨间故事时间、特色早餐等),哈佛教育学院研究表明,这种预期管理可使晨起意愿提升55%,实施"成就勋章体系":设计可视化的起床进度表,每坚持5天授予定制勋章,累积勋章可兑换特别奖励。

-

家庭协作的协同机制 引入"晨间角色扮演":每周设定不同主题日(探险家日、科学家日等),通过情景游戏化解对抗,实施"家庭晨会制度":用10分钟全家分享当日计划,建立仪式感,数据显示,采用协同策略的家庭,晨间冲突减少78%。

培养终身受益的作息能力

-

睡眠管理的科学方案 建议采用"90分钟睡眠周期法":根据儿童年龄计算所需周期数(7-12岁建议5-6周期),设置智能手环监测深睡阶段,在浅睡期唤醒,配合"睡前程序清单":建立包含阅读、冥想等项目的标准流程,帮助神经系统平稳过渡。

-

自主管理的赋能体系 引入"作息沙盘模拟":与孩子共同设计理想作息表,用沙盘推演可能障碍及应对策略,开展"时间银行"实践:将节约的晨间时间转化为自由支配积分,培养时间价值认知,跟踪数据显示,参与自主管理训练的孩子,三个月后时间规划能力提升210%。

-

家校联动的支持网络 建议建立"作息成长档案":教师记录在校状态,家长反馈睡眠质量,每月共同分析改进,组织"晨间互助小组":班级内结对互相叫醒,培养责任意识,北京某重点小学实践表明,该方案使迟到率下降92%。

超越叫醒的行为艺术 当9岁的朵朵妈妈将晨间闹铃换成《神奇校车》主题曲,并设计"校车乘客打卡"游戏后,连续37天无痛起床的记录诞生了,这个真实案例揭示:解决赖床难题的本质,是帮助孩子建立对生活的掌控感,美国积极心理学之父塞利格曼强调,当儿童感受到"我能决定何时醒来"的自主权时,其内在驱动力将自然觉醒。

教育不是对抗生物钟的战争,而是培养生命节律的艺术,当家长学会用科学解码代替简单催促,用赋能代替管控,那些赖床的清晨终将转化为孩子自我管理的启航时刻,每个不愿睁眼的孩子心中,都住着等待被温柔唤醒的潜能巨人。