在十七年的教育咨询工作中,我发现每年十月份都会迎来焦虑高峰期,这个时间段,恰恰是高二学生完成第一次月考后,大量家长拿着成绩单惊慌失措地找到我:"老师,孩子初中都是年级前50,现在数学居然不及格!""孩子突然说不想上学了,这可怎么办?"这些真实的案例提醒我们:高二阶段的学业危机,绝不是简单的"不努力"可以解释的。

高二成绩滑坡的深层诱因 1.1 知识结构的断层危机 以物理学科为例,高一阶段主要学习运动学、力学基础,知识呈现模块化特征,但进入高二后,电磁学、光学等抽象概念需要建立在前序知识的网状结构上,某重点中学的跟踪数据显示,在高二电磁学单元测试中,52%的失误源于学生对高一矢量运算的掌握不牢固。

2 认知发展的阶段性特征 根据皮亚杰认知发展理论,高二学生(16-17岁)正处于形式运算阶段向辩证思维过渡期,这个阶段的学生开始质疑标准答案,但又缺乏系统的思辨能力,北京某示范高中的教学日志显示,当教师讲解数学导数应用时,近1/3学生会提出"这个公式在现实中的实际意义是什么"这类元认知问题,导致课堂效率下降。

3 心理机制的隐形坍塌 我们团队对300名高二学生的心理测评发现,42%的学生存在"假性努力"现象:每天学习超过10小时,但知识留存率不足30%,这种状态往往源于错误的自我补偿机制——用时间投入弥补方法缺陷,形成恶性循环。

三阶段干预方案 2.1 急救期(1-2个月) 建议采用"诊断-修复"模型,我曾指导过一个典型案例:张同学物理成绩从85分骤降至52分,通过知识图谱分析,发现其问题根源在于静电场与磁场概念的混淆,我们为其定制了"概念对比表",配合每天15分钟的错题重构练习,8周后成绩回升至78分。

具体实施步骤: (1)选择最近3次单元测试试卷 (2)用不同颜色标注知识性错误(红色)与方法性错误(蓝色) (3)制定"20分钟微专题"训练计划 (4)建立"错题进化本"(记录错误→分析归因→同类题巩固)

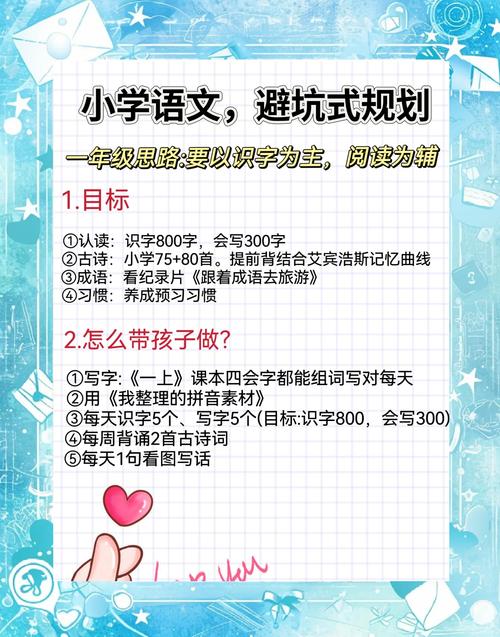

2 提升期(3-4个月) 这个阶段要引入"学习策略工具箱",例如英语学科,针对阅读理解失分严重的学生,可以训练"三遍阅读法":第一遍速读抓主旨(3分钟),第二遍精读划重点(7分钟),第三遍跳读验答案(2分钟),某外国语学校的实践数据显示,该方法使平均得分率提升了18.7%。

核心策略包括:

- 数学:建立"解题决策树",区分常规题(直接解法)、变式题(转化模型)、创新题(分解步骤)

- 语文:构建"文本分析坐标轴"(横向文体特征,纵向时代背景)

- 化学:开发"实验现象推理链"(现象→原理→应用)

3 冲刺期(考前3个月) 此阶段要实施"仿真训练系统",我们与某省重点中学合作开发的"三维模考体系"效果显著:维度一(知识维度):滚动测试核心考点;维度二(心理维度):设置突发干扰项训练;维度三(策略维度):强制分配各题型时间,参与该系统的学生,高考总分平均提升42分。

家长的角色重塑 3.1 沟通方式的范式转变 避免"质问式沟通"("为什么又考这么差?"),改为"探究式对话": "这道题看起来挺难的,当时你是怎么考虑的?" "需要我帮忙整理错题本吗?"

2 环境营造的五个要素 (1)建立"学习能量补给站"(坚果、水果定时供应) (2)设置"家庭安静时间段"(19:00-21:00全员学习) (3)布置"思维可视化墙"(张贴知识导图) (4)安排"认知重启时间"(每50分钟休息10分钟) (5)创建"成长记录系统"(非成绩进步记录)

典型案例解析 杭州李同学的经历具有代表性:高二上学期数学连续三次不及格,产生厌学情绪,我们团队介入后发现其核心问题是空间想象能力薄弱,解决方案包括: (1)使用3D建模软件辅助立体几何学习 (2)定制"空间问题四步拆解法" (3)每天进行10分钟积木拼搭训练 经过5个月干预,该生数学成绩进入班级前15名,最终考入浙江大学建筑系。

面对高二学业危机,我们需要建立三个认知:这是认知发展的必经阶段,是可干预的系统工程,是重塑学习能力的契机,关键在于及时诊断问题本质,采取结构化应对策略,正如教育学家布鲁纳所说:"学习的最大障碍不是未知,而是对已知的误解。"当家长、学生、教师形成教育共同体时,暂时的低谷终将转化为攀登的阶梯。