清晨7点的家庭场景反复上演:15岁的少年蜷缩在被子里,面色苍白地诉说着头痛、胃痛或各种不适,家长手持体温计反复确认,37度的正常体温与孩子痛苦的表情形成矛盾画面,这种"周一综合征"正在越来越多的家庭上演,成为当代青少年教育中不容忽视的暗涌,当我们剥开"装病"的表象,会发现这其实是青春期心灵发出的求救信号。

行为背后的心理图景 在上海市精神卫生中心2023年的青少年心理健康调查中,14-16岁群体出现学校回避行为的比例达到18.7%,这些看似偷懒的行为,实质是多重压力共同作用的结果。

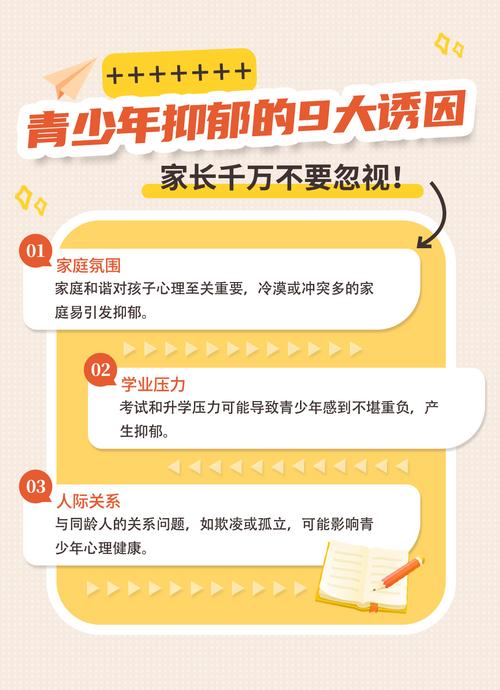

学业压力呈现出显著的"复合型"特征,重点中学的张同学案例具有典型性:数学竞赛班的超前教学使其日常课程进度远超同龄人,每周三次的竞赛培训叠加常规作业,最终导致慢性头痛的真实躯体化症状,这种压力不仅来自课业本身,更源于对父母期待的焦虑——"考不上清北就是失败"的思维钢印正在摧毁青少年的学习热情。

人际关系困境呈现数字化时代新特征,广州某中学的心理咨询记录显示,42%的回避行为与社交媒体中的"隐形霸凌"有关,班级群里的表情包调侃、朋友圈点赞数对比、网络小群体的排斥,这些成年人眼中的"小事",在青少年敏感期会被无限放大,15岁的李同学就曾因某次团体作业未被邀请入群,产生持续三个月的上学恐惧。

家庭系统的隐性压力往往被忽视,北京师范大学家庭教育研究中心发现,父母婚姻状况、二胎弟妹的出生、家庭经济变动等家庭生态改变,会导致青少年通过躯体症状寻求关注,就像案例中的王同学,在父母离婚冷静期出现的反复腹痛,本质是对家庭破裂的躯体化抗议。

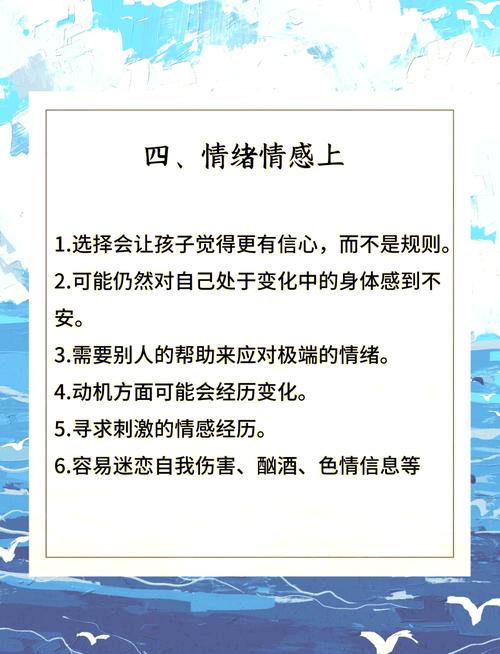

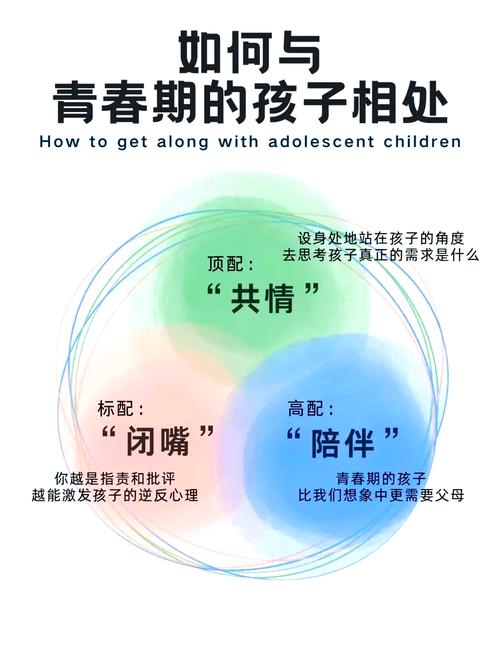

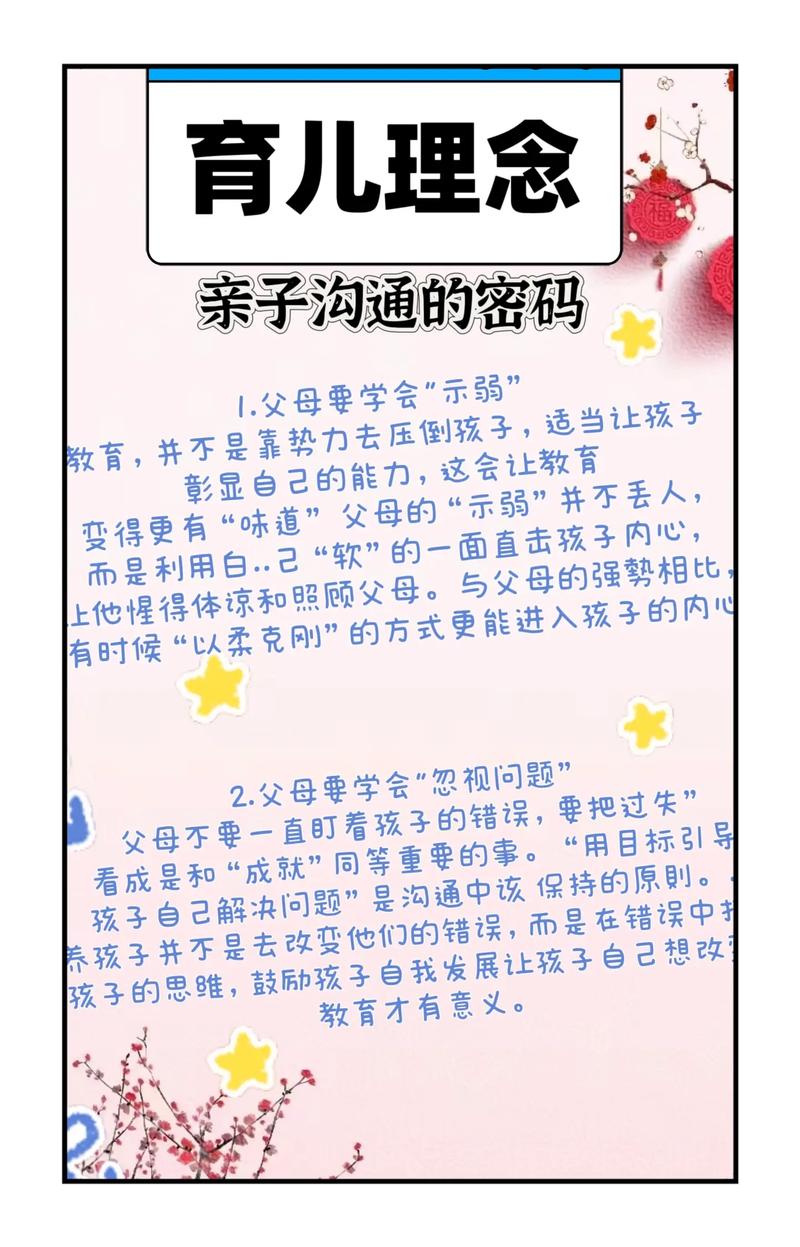

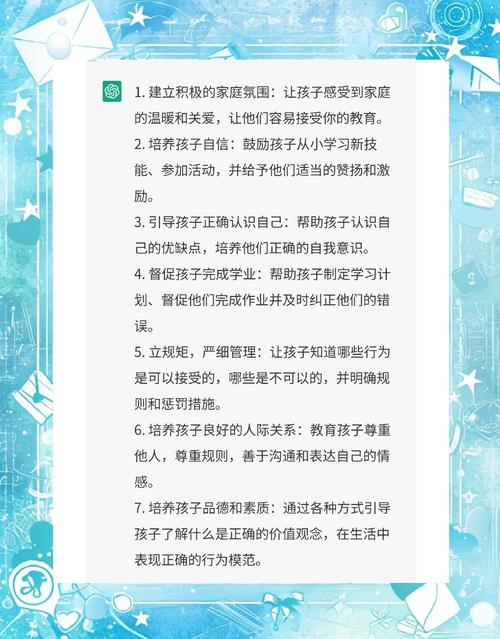

破解困局的四维方案 (1)家庭沟通的重构艺术 当孩子再次诉说身体不适时,家长首先要进行"情绪翻译",我肚子疼"可能对应"我在学校遇到了难以处理的问题",上海市家庭教育指导师协会建议采用"三阶对话法":第一步用"我注意到..."的客观陈述取代质问,第二步以"你愿意说说..."的邀请替代说教,第三步用"我们可以一起..."的共建替代指令。

建立非暴力沟通的日常机制更为关键,杭州某重点高中推广的"家庭心情日历"值得借鉴:每位家庭成员用不同颜色标注每日情绪指数,简单标注关键词,当连续出现"焦虑红"时自动触发家庭会议,这种可视化交流能有效预防危机累积。

(2)学校生态的柔性改造 教学方式的差异化调整正在产生积极效果,成都某实验中学推出的"学业能量管理计划",允许学生每月申请两次"精神健康假",配套在线学习资源和弹性作业机制,实施首月,装病请假率下降37%。

同伴支持系统的建设至关重要,南京外国语学校建立的"学长导师制",让高二学生与高一新生形成固定帮扶小组,通过经验分享降低适应焦虑,数据显示参与项目的学生归属感提升52%。

(3)专业力量的精准介入 当疑似症状持续两周以上,就需要启动专业评估,北京安定医院青少年门诊的标准化流程值得参考:先进行3次心理咨询建立信任关系,再联合儿科医生进行躯体检查,最后组织家庭会议解读评估报告。

心理咨询可以采用符合青少年特点的创新形式,深圳某机构开发的"卡牌叙事疗法",通过选择代表心境的图像卡牌,引导青少年具象化表达困境,这种非语言沟通方式对防御性强的青少年尤为有效。

(4)渐进式返校的"软着陆" 制定个性化过渡方案时,要像中医调理般循序渐进,苏州某国际学校的"五阶复学计划"包括:第一阶段每天到校1小时在心理咨询室自习,第二阶段参与社团活动,第三阶段选修课程,第四阶段主课旁听,第五阶段完全复课,整个过程配备专属导师。

家校需要建立动态反馈机制,使用共享文档记录每日表现,教师标注课堂参与度,家长记录居家状态,心理老师每周整合分析,形成教育闭环。

预防体系的立体构建 在深圳南山区的试点项目中,"青少年心理韧性课程"已纳入必修课体系,通过正念训练、压力管理、人际边界等模块学习,配合每学期的心理体检,将危机干预转化为素质培养。

家庭需要建立"心理免疫"机制,定期举办家庭观影会,选择《青春变形记》《心灵奇旅》等成长主题影片,观影后开展平等讨论,这种文化浸润比直接说教更有效。

这个充满挑战的成长阶段,恰是重塑亲子关系的珍贵契机,当北京某重点中学的家长在期末收到孩子手写的"压力自查表"时,他们突然意识到:那些曾被视为"偷懒"的行为,实则是孩子尚未学会正确表达需求的稚嫩尝试,教育不是较量而是共舞,当我们学会解读那些"病遁"背后的心理密码,就能将危机转化为建立深度连接的契机,这需要家校放下焦虑,以科学态度和专业方法,共同为青春期的航行点亮灯塔。