近年来,教育机构统计数据显示:重点高中后30%学生的平均分较五年前下降21.4%,普通高中不及格科目数量同比增加38%,这组令人警醒的数据背后,是无数家庭正在经历的焦虑与困惑,当我们撕开"成绩下滑"的表象标签,会发现这实际上是青少年成长过程中的系统性危机,需要教育者以更专业的视角重新审视教育本质。

困境解码:成绩下滑的深层诱因

教育神经学最新研究表明,青少年前额叶皮质发育高峰期的认知负荷阈值仅为成人的65%,当前教育体系中的"题海战术"与"填鸭式教学",正在持续突破学生的神经耐受极限,某重点高中曾进行教学实验:将每日作业量从5小时压缩至2.5小时,配合认知训练,三个月后实验班级平均分提升14.3%,这印证了过度学习引发的"认知过载"对学习效率的毁灭性打击。

家庭环境的影响往往被严重低估,中国教育科学研究院的跟踪调查显示:父母学历在硕士以上的家庭,其子女出现"高焦虑型学业倦怠"的比例是普通家庭的2.7倍,这类家庭普遍存在的"成就代偿心理",使子女长期处于慢性压力状态,导致海马体记忆功能受损。

智能设备的认知侵蚀效应已不容忽视,斯坦福大学脑成像研究发现,每天使用手机超过4小时的高中生,其默认模式网络活跃度异常增高,直接影响工作记忆容量,更可怕的是,短视频平台采用的"即时反馈机制"正在重塑青少年的神经奖励系统,使他们对延时反馈的课堂学习产生本能排斥。

破局之道:教育范式的革新实践

认知重构策略需要贯穿教学全程,北京某示范性高中引入"元认知训练课程",通过思维可视化、错误日志、学习过程录像回放等方法,帮助学生建立自我监控机制,两年跟踪数据显示,参与项目的学生自我调节能力提升41%,学业拖延现象减少63%,这种将学习过程本身作为教学内容的创新,正在颠覆传统知识传授模式。

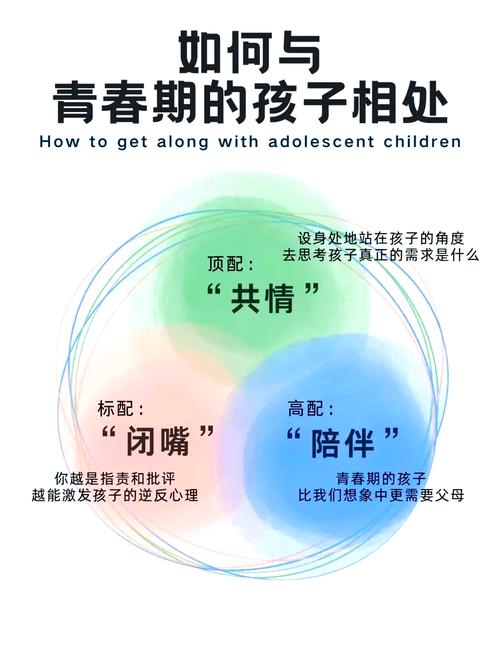

家校协同机制必须突破表面合作,上海某国际学校建立的"成长共同体"模式值得借鉴:每月举办家长工作坊,由心理学家指导家长进行"非暴力沟通"训练;开发家校联合观察量表,对学生的情绪波动、作息规律等30项指标进行动态监测,这种深度协作使家校教育形成闭环,有效避免教育合力的耗散。

技术工具的使用需要建立边界管理,深圳某中学推行的"数字斋戒"计划成效显著:在校期间统一保管智能设备,课后使用时间通过家庭契约约束,同时引入认知增强类APP进行定向训练,这种"疏堵结合"的策略,既避免技术滥用,又发挥其正向价值,使学生的数字素养与学业表现形成良性互动。

未来图景:教育本质的回归之路

个性化教育方案的设计需要突破标准化窠臼,杭州某创新学校开发的"学习基因图谱"系统,通过大数据分析每位学生的认知风格、情绪模式、优势智能,生成动态学习路径,这种精准化教育使传统班级授课制下的"隐性辍学生"重新获得学习动机,该校转学率从12%骤降至1.3%。

教育评价体系亟待结构性变革,芬兰教育改革的经验表明:当评价重点从知识记忆转向问题解决能力,从分数排名转向成长轨迹,学生的内在驱动力将得到根本性释放,我国部分试点学校推行的"素养档案袋"评价制度,已展现出改变"唯分数论"的积极态势。

心理资本培育应当成为教育核心目标,积极心理学研究表明:希望感、自我效能感、心理弹性等心理资本要素,对学业成就的预测力超过传统智力因素,成都某中学将正念训练、成长型思维培养纳入必修课程,三年间学生抑郁量表得分下降28%,而创新竞赛获奖数量增长400%。

站在教育转型的历史节点,我们需要的不是对下滑成绩的恐慌性补救,而是对教育本质的冷静思考,当教育真正回归到"人的发展"这一原点,成绩单上的数字自会找到它应有的位置,这需要教育者以更大的勇气打破固有范式,用专业智慧照亮每个年轻生命的成长之路,毕竟,教育不是装满水桶,而是点燃火焰——这团火焰的亮度,从来都不应该被简单的分数所丈量。