导言:被忽视的青春风暴

初三教室里,总有几个座位频繁空着,有的孩子躲在厕所隔间刷手机,有的在操场角落发呆,有的甚至连续几天称病请假,这不是简单的"偷懒",而是一场裹挟着成长痛的心理风暴,当升学压力撞上青春期叛逆,当家庭期待遭遇自我意识觉醒,厌学现象成为困扰无数家庭的棘手难题,作为从事青少年教育研究15年的专家,我建议家长放下焦虑,以更专业的视角理解这场"青春突围战"。

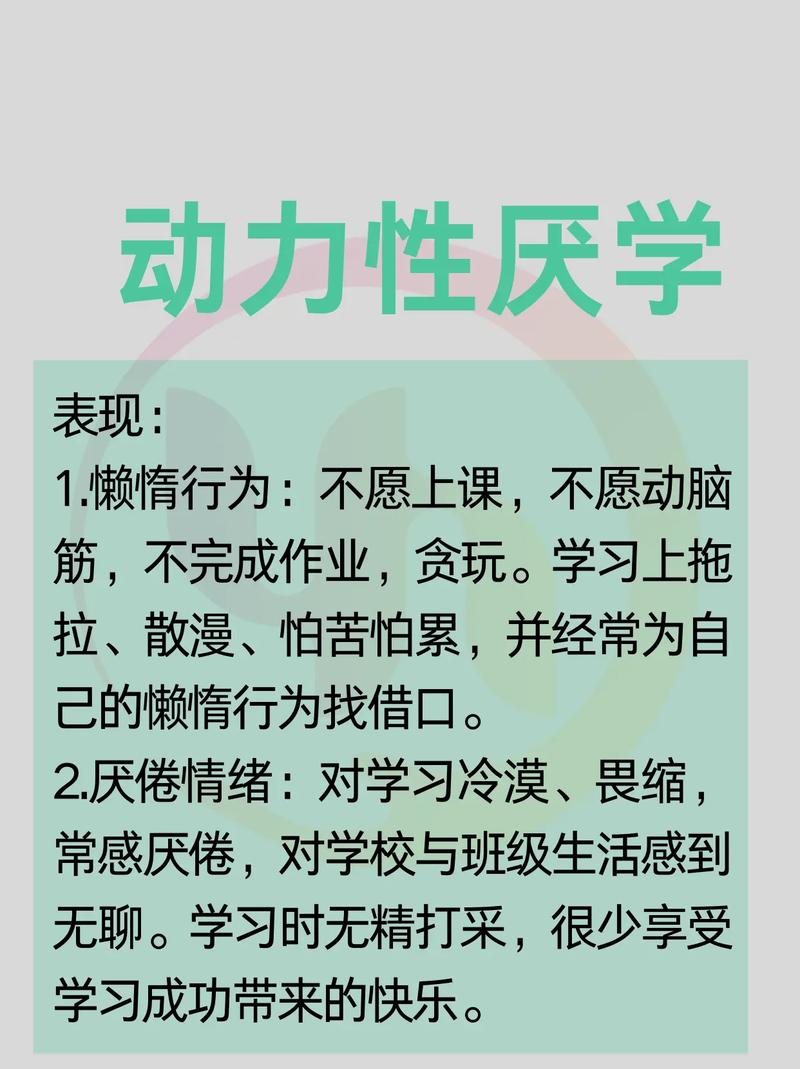

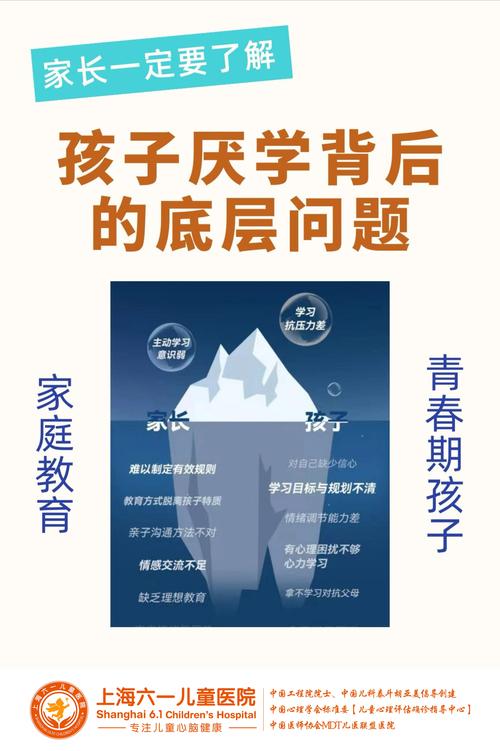

解码厌学背后的心理密码

-

高压锅式的成长环境 初三学生平均每天学习时长超过12小时,重点中学月考排名波动50名就可能失去保送资格,某市调查显示,83%的初三生出现过躯体化症状(头痛、胃痛、失眠),这种持续应激状态会触发心理保护机制——逃避。

-

断裂的社交联结 青春期孩子对同伴关系的敏感度达到峰值,某案例中,重点班学生因被好友小团体排斥,三周内从年级前十跌至拒学,教师不当的公开批评、座位调整等细节,都可能成为压垮骆驼的稻草。

-

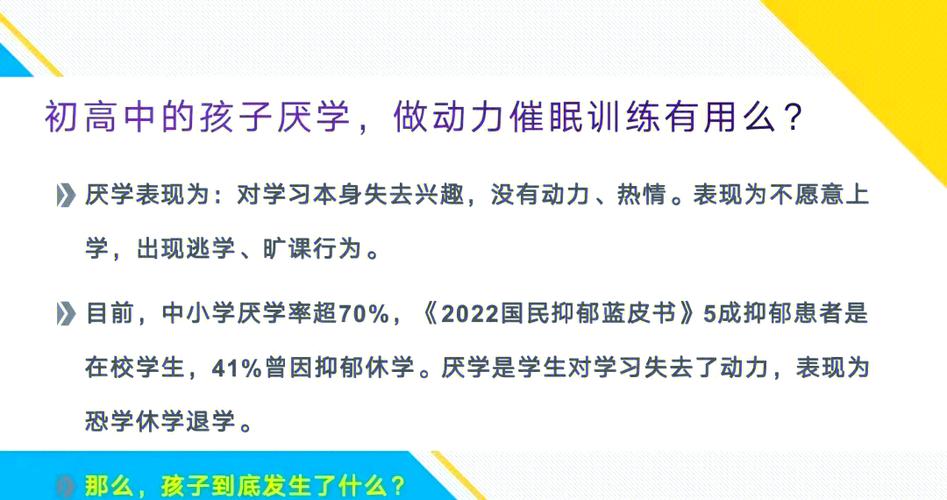

失焦的成长意义 "考不上重点高中人生就完了"这类绝对化认知,正在消解学习的内在动机,当00后群体中64%认为"活着没意思"(2022年中国青少年心理健康白皮书),我们需要警惕存在主义危机向低龄化蔓延。

-

生理发育的隐形战场 青春期大脑前额叶发育滞后于情绪中枢,导致自控力薄弱,某男生因频繁遗精不敢住校,女生因体重焦虑逃避体育课,这些未被言说的身体焦虑往往伪装成厌学行为。

家长常见的五大认知误区

-

"孩子就是懒"的归因偏差 将复杂心理问题简化为品德缺陷,忽视大脑疲劳阈值、多巴胺分泌异常等生物学因素,研究表明,持续压力会导致海马体萎缩,直接影响记忆功能。

-

"断网就能解决问题"的技术对抗 粗暴没收手机往往激化矛盾,某案例中,父亲砸毁手机导致孩子跳楼未遂,这提醒我们:电子设备是症状而非病因。

-

"生病就要吃药"的医学化倾向 将心理问题等同于疾病,过度依赖药物,60%的青少年抑郁症状通过家庭系统治疗即可缓解(北京安定医院数据)。

-

"老师说得对"的权威崇拜 盲目配合学校施压,忽视教育现场的群体伤害,某班主任让"差生"单独坐教室后排,直接导致三名学生产生创伤后应激反应。

-

"再坚持半年就好"的拖延策略 把希望寄托于中考结束,可能错失干预黄金期,神经科学研究表明,持续3个月以上的应激状态会造成不可逆的脑损伤。

四维干预系统构建指南

(一) 家庭生态重构

-

压力泄洪计划 每周设立"无教育日",全家人禁止谈论学习,参考德国森林疗法,每月安排一次户外徒步,自然环境能降低23%的皮质醇水平(柏林夏里特医学院研究)。

-

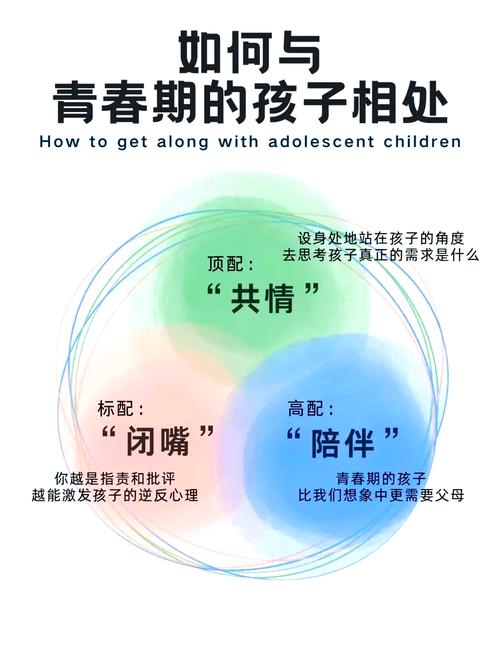

非暴力沟通模板 用"我观察到...我感受到...我需要..."替代指责,当孩子说"不想活了",回应"你现在一定非常痛苦"比"我们为你付出这么多"有效十倍。

-

责任回归训练 从管理零花钱开始培养自主性,某家庭通过让孩子负责周末采买,三个月后其学习规划能力提升37%(北师大跟踪研究)。

(二) 学校协同策略

-

弹性学制协商 与校方协商分段到校、免修副科等过渡方案,上海某中学允许焦虑症学生每天只上主科,三个月后出勤率恢复92%。

-

同伴支持系统 秘密安排2-3名友善同学组建互助小组,哈佛大学实验证明,同伴每日10分钟非学术交流,可使厌学情绪降低41%。

(三) 认知重塑工程

-

存在意义探索 通过职业体验、志愿者服务重建价值感,广州某校组织厌学学生参与流浪动物救助,两个月后68%的学生重拾学习动机。

-

成长型思维培养 用"暂时做不到"替代"永远学不会",展示爱因斯坦成绩单等史料,破除"天才神话"的认知枷锁。

(四) 专业支持网络

-

心理评估建档 通过专业机构进行韦氏智力测试、SCL-90量表评估,区分是情绪障碍还是学习技能缺陷,某案例中,被诊断为"懒惰"的孩子实为读写障碍患者。

-

跨界干预团队 组建包含精神科医生、沙盘治疗师、生涯规划师的跨学科小组,北京某重点中学采用该模式,使长期拒学学生复学率提升至79%。

关键转折点的危机干预

当孩子出现自伤行为或连续旷课超两周,需要启动紧急预案:

- 立即停止所有学业要求

- 72小时内进行精神科评估

- 办理休学手续(保留学籍)

- 启动家庭治疗(每周2次)

- 建立24小时监护制度

某省会城市青少年心理危机热线数据显示,及时启动该流程可使极端事件发生率降低83%。

预防性教育模型

-

七年级启动"抗压接种" 通过情景模拟训练应对考试失利、人际冲突,日本某中学的"挫折夏令营"使初三厌学率下降55%。

-

家长成长工作坊 每月进行PET父母效能训练,掌握"积极倾听""我信息"等核心技术,追踪显示,参与家长的孩子情绪稳定性提升2.4倍。

-

生命教育课程体系 开设哲学讨论课,探索"失败的意义""幸福的定义",南京某校该课程使学生心理韧性水平跃居全省前列。

在裂缝中看见光

那个躲在被窝里颤抖的初三少年,不是在抗拒成长,而是在发出求救信号,当我们不再用"矫情""脆弱"来定义这种痛苦,当家庭成为安全基地而非第二战场,当教育真正回归人的发展本质,每一场青春期的困顿都将化为破茧的力量,能走出厌学阴霾的孩子,往往在未来人生中展现出惊人的心理弹性——这何尝不是命运馈赠的隐秘礼物?